化学物質のリスクアセスメントとは? 対象物質ややり方について簡単に解説

更新:2025.08.21スマートSDSメディア編集部

2024年以降、リスクアセスメント義務の対象となる化学物質が拡大しています。

それに伴い、これまでリスクアセスメントを行なっていなかった事業場でもリスクアセスメントを行わなければなることがあるでしょう。

本記事では、化学物質のリスクアセスメントについて、義務の対象となる物質や、実施体制、詳しいやり方についても解説します。法令適合を進めるためぜひ最後までご覧ください。

スマートSDSでは、こうした化学物質管理の法改正の最新の動向を踏まえ、「SDS関連業務の業務課題チェックシート」を無料で配布しています。ぜひダウンロードして業務にご活用ください。

リスクアセスメントとは

リスクアセスメントとは、職場や製品、環境におけるリスク(危険性や有害性)を特定し、そのリスクの大きさを評価したうえで、適切な対策を講じるプロセスのことです。主に労働安全衛生や化学物質管理の分野で重要視されており、事業者はリスクアセスメントを通じて事故や健康被害を未然に防ぐことが求められます。

リスクアセスメントは労働安全衛生法においては57条の3第3項に「化学物�質等による危険性または有害性の調査」として、事業者の義務として定められています。

実はリスクアセスメントの対象は化学物質だけではなく、機械設備やデータのセキュリティ対策などさまざまなものがあります。今回は化学物質のリスクアセスメントについて解説しています。

リスクアセスメントの目的

化学物質のリスクアセスメントを行う目的は、労働災害・健康災害の発生を防止し、労働者の健康を守ることにあります。ただ、これはリスクアセスメントの目的のうち一つに過ぎず、以下のような目的もあります。

- 法規制の遵守

- コンプライアンス強化

- 事故・訴訟リスクの低減

- 製品・サービスの安全性向上

また、リスクアセスメント義務があるにも関わらずリスクアセスメントを行っていなかった場合、労働安全衛生法で明確に定められた罰則等はありませんが、労働基準監督署の指導の対象となってしまう可能性もあります。

現在の「自律的な化学物質管理」ではリスクアセスメントの実施は事業者の判断に任せられるところも大きいですが、必要に応じてしっかりと実施するようにしましょう。

化学物質のリスクアセスメント

化学物質のリスクアセスメントは、化学物質等の持つ危険性や有害性を特定し、それに基づくリスクを見積もるとともにリスク低減措置の内容を検討するまでの一連の流れを言います。

化学物質のリスクアセスメントは危険性に対するリスクアセスメントと、有害性に対するリスクアセスメントの二つに分類されます。

両者は推奨されるリスクアセスメントの方法や、利用される指標などが異なります。詳しくは化学物質のリスクアセスメントのやり方で後述しています。

化学物質のリスクアセスメント義務

リスクアセスメントの義務化

化学物質のリスクアセスメントは2016年6月1日の労働安全衛生法改正により義務化されました。

化学物質のリスクアセスメント義務の対象となるのは、いわゆる「リスクアセスメント対象物」を取り扱う場合においてです。

これはリスクアセスメント対象物を製造している場合に限った話ではなく、リスクアセスメントを取り扱っているのみの場合にも対象となります。従って、リスクアセスメントは製造業、建設業のみならず、商社や飲食店、医療・福祉の現場など様々な業種が対象になります。

リスクアセスメント義務対象物質

では、リスクアセスメントの対象となる物質はどのように定められているのでしょうか?

これに関しては、労働安全衛生法で定められている「表示・通知義務対象物質」がそのままリスクアセスメント実施義務の対象物となります。

表示・通知値対象物質そのものの単一化学物質、または表示・通知対象物質を基準値以上(裾切値と言います)以上含んでいる混合物を扱っている場合、それに対してリスクアセスメントを行わなければなりません。

リスクアセスメント対象物については、「【2025最新】リスクアセスメント対象物について:一覧や化学物質管理との関係について解説」の記事で詳しく解説しているため併せてご利用ください。

なお、2025年4月1日以前のリスクアセスメント義務対象物質は職場のあんぜんサイトから確認できる896物質のみでしたが、、2025年4月1日に表示・通知義務対象物質が追加��され、リスクアセスメント義務対象物質も約1600物質に増加するしました。

具体的には、「リスクアセスメント対象物に該当するか確認 - ケミサポ」のサイトで確認できる約700の物質が追加されました。さらに、2026年4月にも700物質、それ以降にも定期的に追加が行われることが予定されており、今後の事業者の負担増が予想されます。

リスクアセスメント義務対象外の物質について

上記のリスクアセスメント義務対象物質以外の化学物質については、労働安全衛生法ではリスクアセスメント実施の努力義務が定められています。

現在の自律的な化学物質管理においては、事業者には労働災害を起こさないという結果が求められます。リスクアセスメント義務対象外の物質についても、危険有害性の認められる物質についてはしっかりとリスクアセスメントを行い、労働災害の防止に努めるようにしましょう。

リスクアセスメントの実施について

実施体制

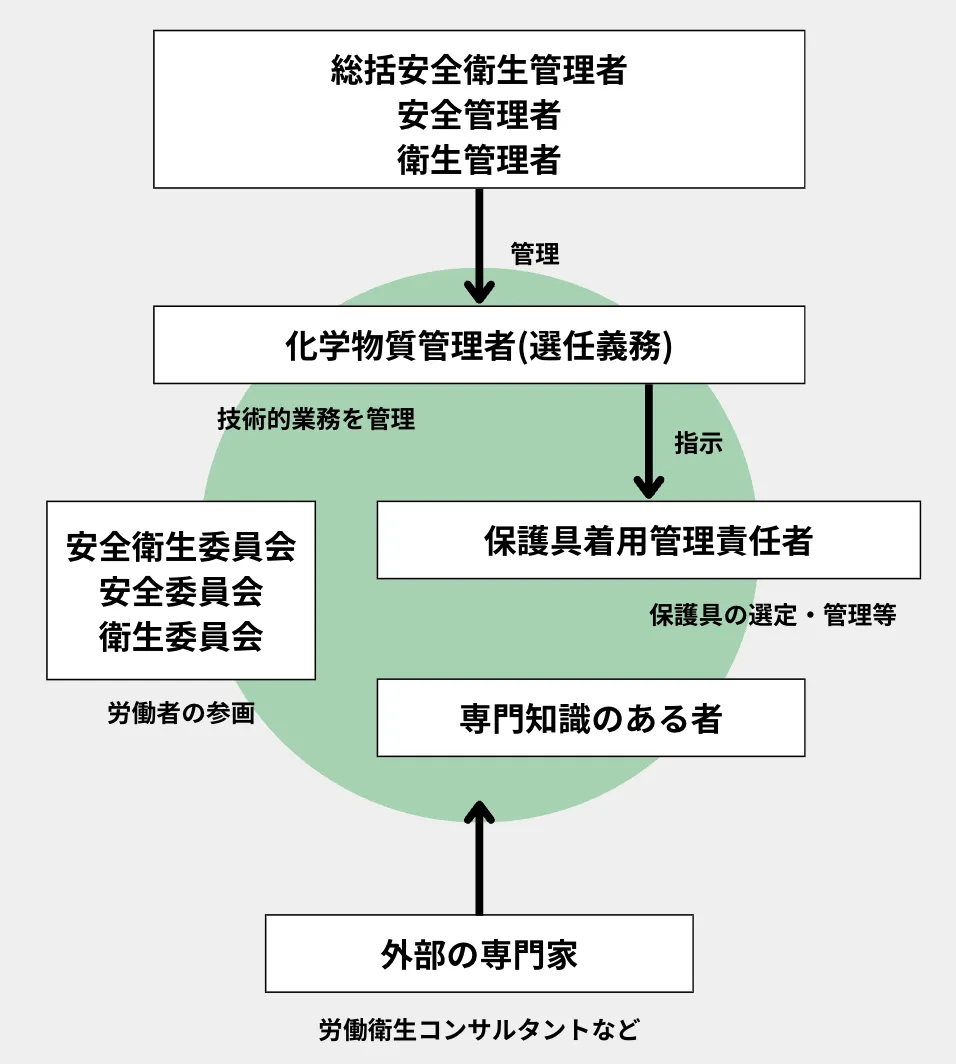

リスクアセスメントの実施体制は、大前提として労働者を参画させるものでなければならないとされています。厚生労働省の定める化学物質等の危険性または有害性の調査に関する指針では、以下の図のようなリスクアセスメントの実施体制が定められています。以下、これについて解説します。

総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者は、リスクアセスメントの実施の意思の決定や、全体的な実施の統括管理を行います。

基本的には事業場のトップがこれに該当し、事業の実施を統括管理するとともにリスクアセスメントの実施を統括管理します。

安全管理者・衛生管理者等

安全管理者または衛生管理者が選任されている場合には、該当者は総括安全衛生管理者のもとでリスクアセスメントの実施を管理します。

なお、安全管理者および衛生管理者は、事業場における労働者が常時50人以上である場合、業種に応じて選任義務が発生することが労働安全衛生法により定められています。

詳しくは厚生労働省の以下のページをご覧ください。

【安全管理者】厚生労働省:安全管理者について教えてください

【衛生管理者】厚生労働省:衛生管理者について教えてください

化学物質管理者

化学物質管理者は労働安全衛生法では「事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理するもの」と定義されています。

リスクアセスメントにおいては、化学物質管理者はその業務の推進や実施状況を管理することに加え、技術的な業務を実施します。

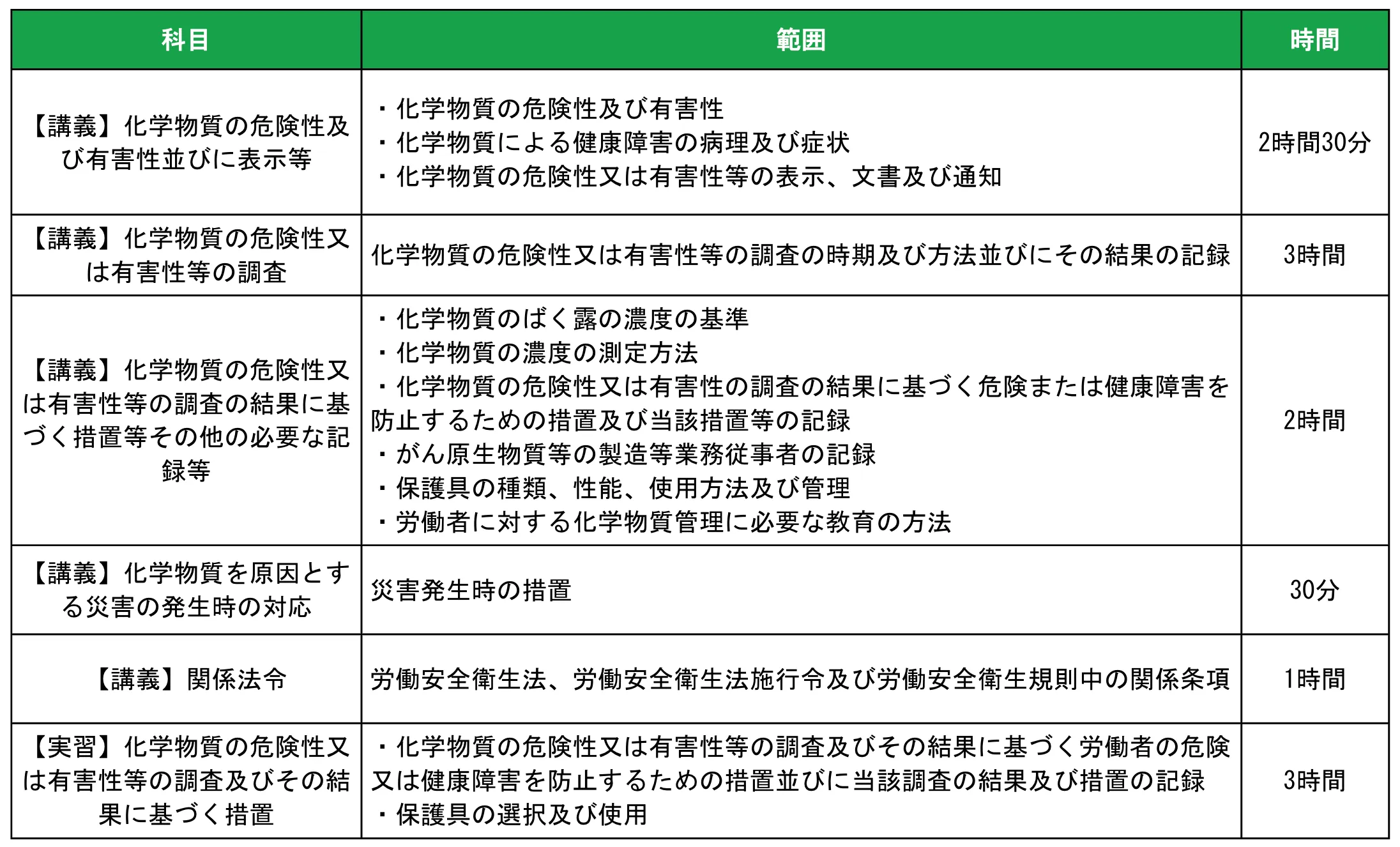

したがって、化学物質管理者は化学物質等の適切な管理について必要な能力を有する者から選任すべきとされています。なお、2024年4月以降、リスクアセスメント対象物を扱っている事業場において化学物質管理者の専任が義務付けられました。化学物質管理者に選任される者は、厚生労働省の定める以下の講習を修了した者でなければなりません。

化学物質管理者について詳しくは別記事「【2024年選任義務化】化学物質管理者とは? 資格要件や職務、義務化対象についてわかりやすく解説」をご覧ください。

保護具着用管理責任者

保護具着用管理責任者は事業場における保護具の選定、管理および労働者の保護具の適切な使用に関して教育を行います。

2024年4月の労働安全衛生法改正では、リスクアセスメント対象物を扱っている事業場において、保護具を使用する場合には保護具着用管理責任者の選任が義務付けられるようになりました。

安全衛生委員会等

安全委員会および衛生委員会は、労使が一体となって労働災害の防止について調査審議を行う委員会です。これらの委員会は、リスクアセスメント等の実施に関して調査審議を行います。

安全委員会および衛生委員会は、事業場における労働者が常時50人以上である場合に設置が義務付けられています。詳しくは厚生労働省のパンフレット「安全衛生委員会を設置しましょう」を参考にしてください。

なお、安全衛生委員会等が設置されていない場合においても、リスクアセスメント等の実施に関して労働者の意見を徴収する場を設けるなどして、リスクアセスメントに労働者を参画させないければいけないことが定められています。

専門知識を有する者

化学物質のリスクアセスメントに際しては、必要に応じて化学物質の危険性と有害性や、化学物質等に係る機械設備や生産設備等についての専門知識のある社内の人物を、対象となるリスクアセスメントへ参画させるべきだとしています。

外部の専門家

そのほか、より詳細なリスクアセスメント手法の導入や、リスク低減措置の実施に関する技術的な助言を得るため、労働安全コンサルタントや作業環境測定士等の外部の専門家の活用が推奨されています。

実施時期

リスクアセスメントの実施時期については、労働安全衛生規則により定められる法令上の実施義務となるタイミングと、厚生労働省の「化学物質等による危険性または有害性の調査に関する指針」により定められるリスクアセスメント実施が努力義務となるタイミングの2つがあります。

なお、リスクアセスメントは一度実施すれば全てのリスクが把握できるというわけではありません。作業環境の変化等により急に顕在化するリスクもあり、義務が定められていないタイミングでも必要に応じてリスクアセスメントを実施することが大切です。

実施義務となるタイミング

労働安全衛生規則では、以下のタイミングについてリスクアセスメントを実施しなければならないと定めています。

- 化学物質等を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき

- 化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき

- 化学物質等による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき

なお、新しい原材料や製造方法を採用する際には、取り扱いの開始後にリスクアセスメントを行うのではなく、取り扱いを始める前にリスクアセスメントを実施し、それに基づくリスク低減措置を検討・実施した上で開始することが望ましいとされています。

また、3つ目の「危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき」というのは、取引先から「危険性または有害性」の項目が変更さ�れた更新SDSを受領した場合や、濃度基準値が新しく設定された場合を言います。

実施が努力義務となるタイミング

一方で「化学物質等による危険性または有害性等の調査等に関する指針」では、リスクアセスメントの実施時期について努力義務を次のように定めています。

- 化学物質等に係る労働災害が発生した場合であって、過去のリスクアセスメント等の内容に問題がある場合

- 前回のリスクアセスメント等から一定の期間が経過し、化学物質等に係る機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合

- 既に製造し、又は取り扱っていた物質がリスクアセスメントの対象物質として新たに追加された場合など、当該化学物質等を製造し、又は取り扱う業務について過去にリスクアセスメント等を実施したことがない場合

これらを参考にリスクアセスメントを実施する時期を決定すると良いでしょう。

化学物質のリスクアセスメントのやり方

リスクアセスメントの準備

リスクアセスメントの対象の選定

リスクアセスメントは危険有害性を持つ化学物質全てに対して行うべきですが、化学物質単体のリスクを考えるだけでは意味がありません。したがってリスクアセスメントは業務ごとに行います。まず、どういった業務単位でリスクアセスメントを実施するかを決定します。

この基準については、「化学物質等による危険性または有害性等の調査等に関する指針」に次のように定められています。これをもとにリスクアセスメントの対象を選定します。

- 事業場における化学物質等による危険性又は有害性等をリスクアセスメント等の対象とすること。

- リスクアセスメント等は、対象の化学物質等を製造し、又は取り扱う業務ごとに行うこと。ただし、例えば、当該業務に複数の作業工程がある場合に、 当該工程を1つの単位とする、当該業務のうち同一場所において行われる複 数の作業を1つの単位とするなど、事業場の実情に応じ適切な単位で行うことも可能であること。

- 元方事業者にあっては、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所 で作業を行うこと(以下��「混在作業」という。)によって生ずる労働災害を防止するため、当該混在作業についても、リスクアセスメント等の対象とすること。

情報の収集

次に、リスクアセスメントに必要となる情報を入手します。真っ先に入手すべき情報としては、対象となる化学物質のSDSや、作業手順や機械設備などの作業実施状況が挙げられます。

なお、SDSとは、安全データシート(Safety Data Sheet)のことで、化学品が事業者間で譲渡・提供される際に当該化学品の危険有害性や取扱方法を伝達するために交付されるものです。リスクアセスメント対象物を提供する際は基本的にSDSの交付が義務付けられているため、リスクアセスメントを実施する際にはまず対象となるSDSを入手するところから始まります。SDSに関して詳しくは別記事「SDS(安全データシート)とは? 交付義務や作成方法、項目について簡単にわかりやすく解説!」をご覧ください。

さらに、必要に応じて作業環境測定の結果や、災害事例の情報も入手すべきであるとされています。また、機械設備等に関しては、メーカーが行った機械設備のリスクアセスメントの結果を事前に入手しておくべきとされています。

リスクアセスメントの流れ

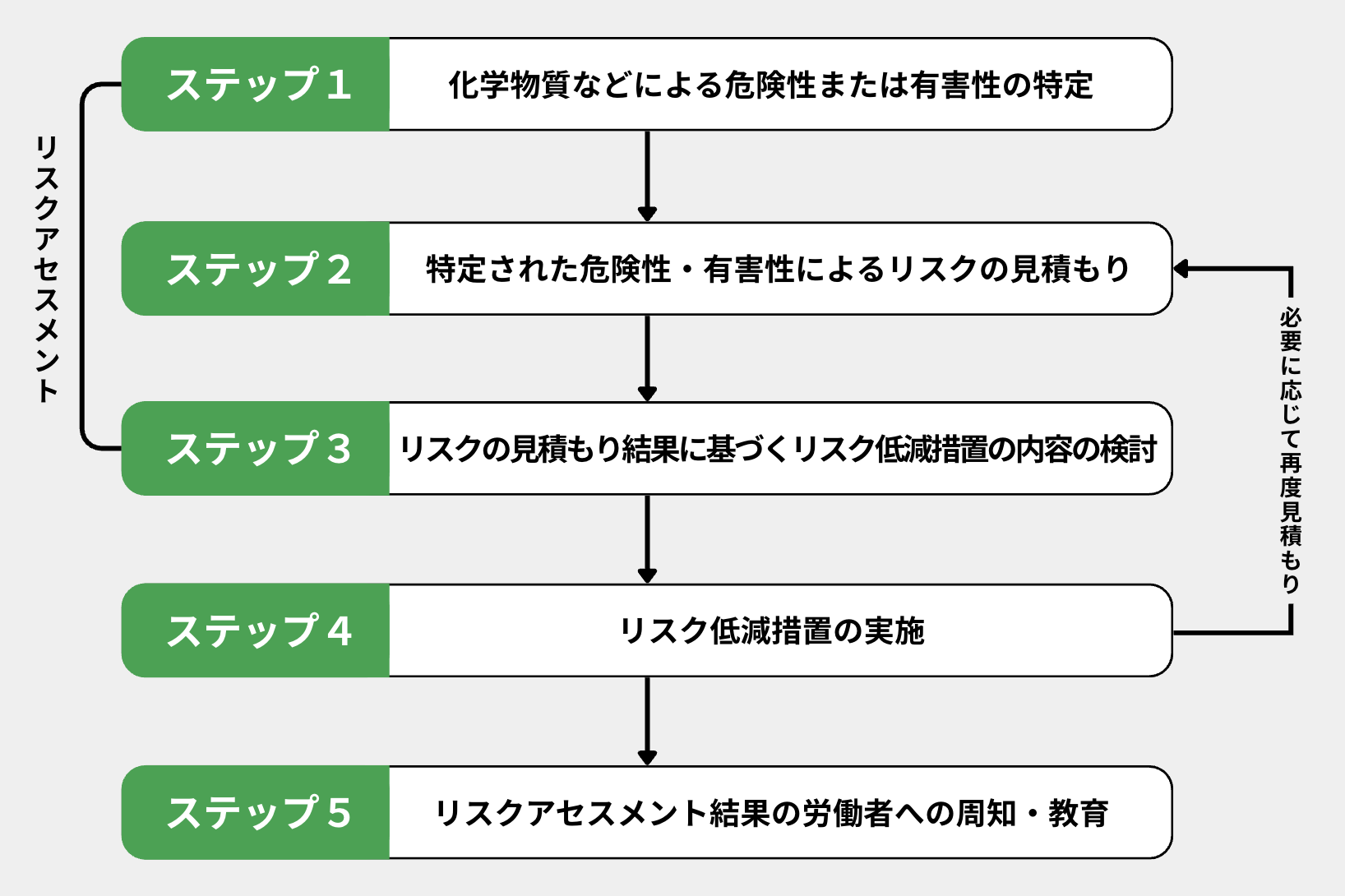

リスクアセスメントは、対象や実施する人物によっても方法が異なりますが、概ね以下のような流れに沿って行われます。

- 化学物質などによる危険性または有害性の特定

- 特定された危険性・有害性に基づくリスクの見積もり

- リスクの見積もり結果に基づくリスク低減措置の内容の検討

- リスク低減措置の実施

- リスクアセスメント結果の労働者への周知・教育

このうち、「化学物質などによる危険性または有害性の特定」から「リスクの見積もり結果に基づくリスク低減措置の内容の検討」までが一般的にリスクアセスメントと呼ばれます。

リスクアセスメントの結果を元にリスク低減措置が実施されますが、措置の結果によっては、必要に応じて「特定された危険性・有害性に基づくリスクの見積もり」へと戻り、再度リスクの見積もりを行わなければならないこともあります。

また、リスクアセスメントは一度実施すれば良いというものではありません。作業環境の変化等によりこれまでになかったリスクが突然顕在化することもあるため、定期的に行うものとされています。

化学物質などによる危険性または有害性の特定

まず、当該化学物質のGHS分類結果をもとに化学物質の持つ危険性や有害性を特定します。

GHS分類とは国連により定められる「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」に基づいて行われる化学物質の危険有害性の分類方法であり、日本ではJIS Z7252に分類方法が記載されています。

GHSについては、別記事「【2024年最新】GHSとは? 分類方法、区分、絵表示やSDS・ラベルとの関係について簡単にわかりやすく解説」が詳しいですので、併せてご確認ください。

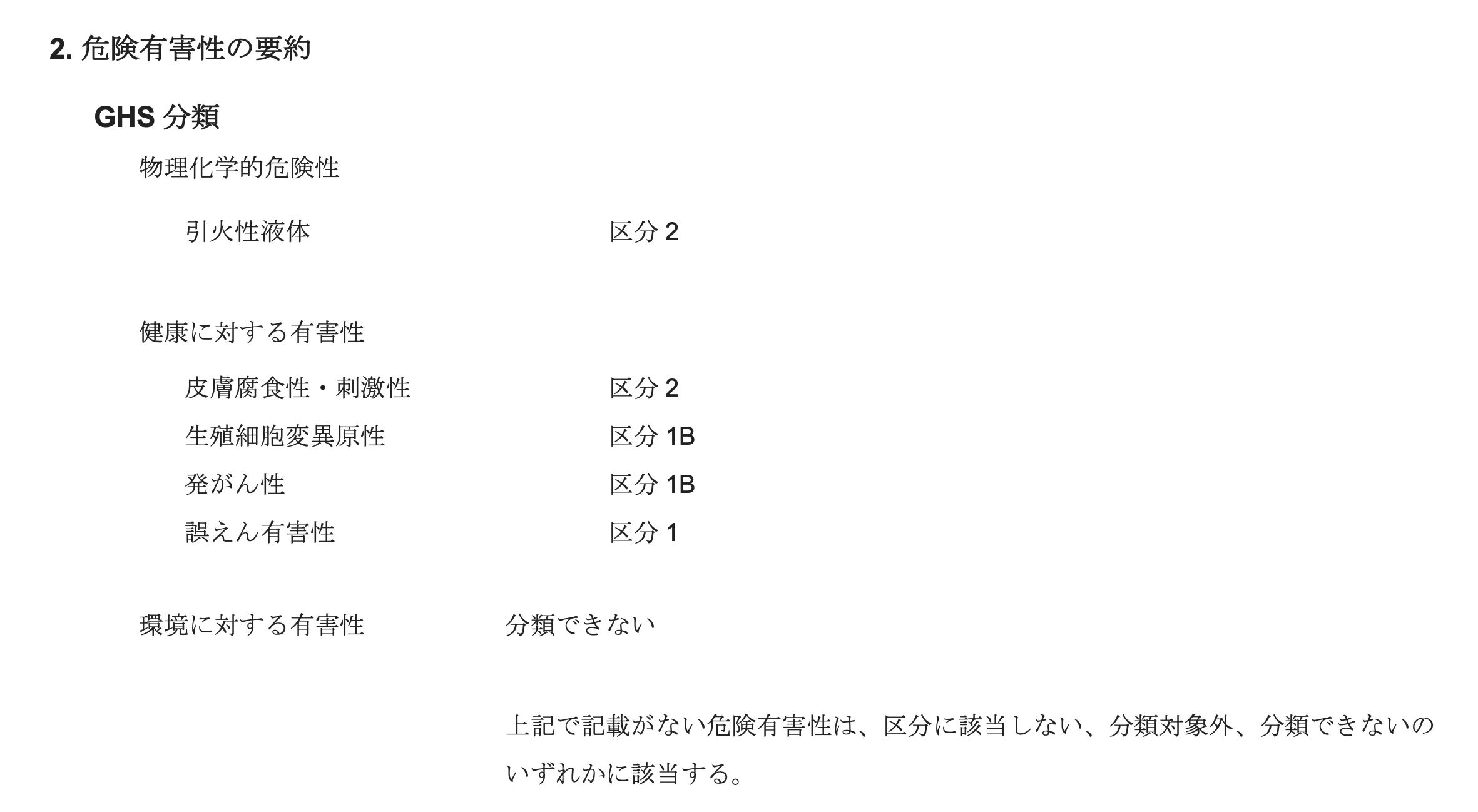

GHS分類の結果は、「情報の収集」で参照した、製品のSDSに記載されています。具体的には、SDSの第2項「危険有害性の要約」を確認してください。

以下は誰でもSDSを自動で作成できるソフト「スマートSDS」で作成したSDSの第2項です�。この化学物質の場合では、危険性として「引火性液体」、有害性としては「皮膚腐食性・刺激性」「生殖細胞変異原生」「発がん性」「誤えん有害性」に該当することがわかります。

ただし、危険有害性を確認しただけでは正しくリスクを特定できているとは言えません。そこで重要になってくるのが、災害発生に至る道筋(シナリオ)の調査です。

シナリオの調査

シナリオとは、ある事象から災害発生にまで至る道筋のことで、リスクアセスメントに際してはこれを調査しなければなりません。

このシナリオ調査で特定した災害シナリオに対して、リスクの見積りとリスク低減措置を実施していきます。

シナリオの調査では、想定していなかった様々なきっかけを想定し、それがきっかけとなりどのような災害が発生しうるのかをリストアップします。

例えば、局所換気装置などの機械の故障や、操作ミスなどのヒューマンエラーを想定し、そこからどのような労働災害が生じうるかを調査します。調査に当たっては、「情報の収集」で得たSDSの情報や、作業環境の状況などを総合的に考慮する必要があります。

特定された危険性・有害性によるリスクの見積もり

ここでは、「化学物質などによる危険性または有害性の特定」で特定された各シナリオに対してリスクの見積もりを行います。リスクの見積もりを行う目的としては、リスク低減措置の優先順位の決定があります。

化学物質のリスクは、以下のように定義されます。

「危険有害性の程度(重篤度)」×「危害の発生可能性(シナリオ発生頻度)」

したがって、この二つの尺度をもとにそれぞれのリスクの見積もりを行います。なお、尺度については「情報の収集」で得た作業環境の状況等のほか、作業場の立地条件やサプライチェーンへの影響などを総合的に考慮し、最悪の状況を想定して決定する必要があります。重篤度に関しては、傷害や疾病の種類等に関わらず共通の尺度を使用することが望ましいため、基本的に傷害や疾病による休業日数等を尺度として用いると良いとされています。

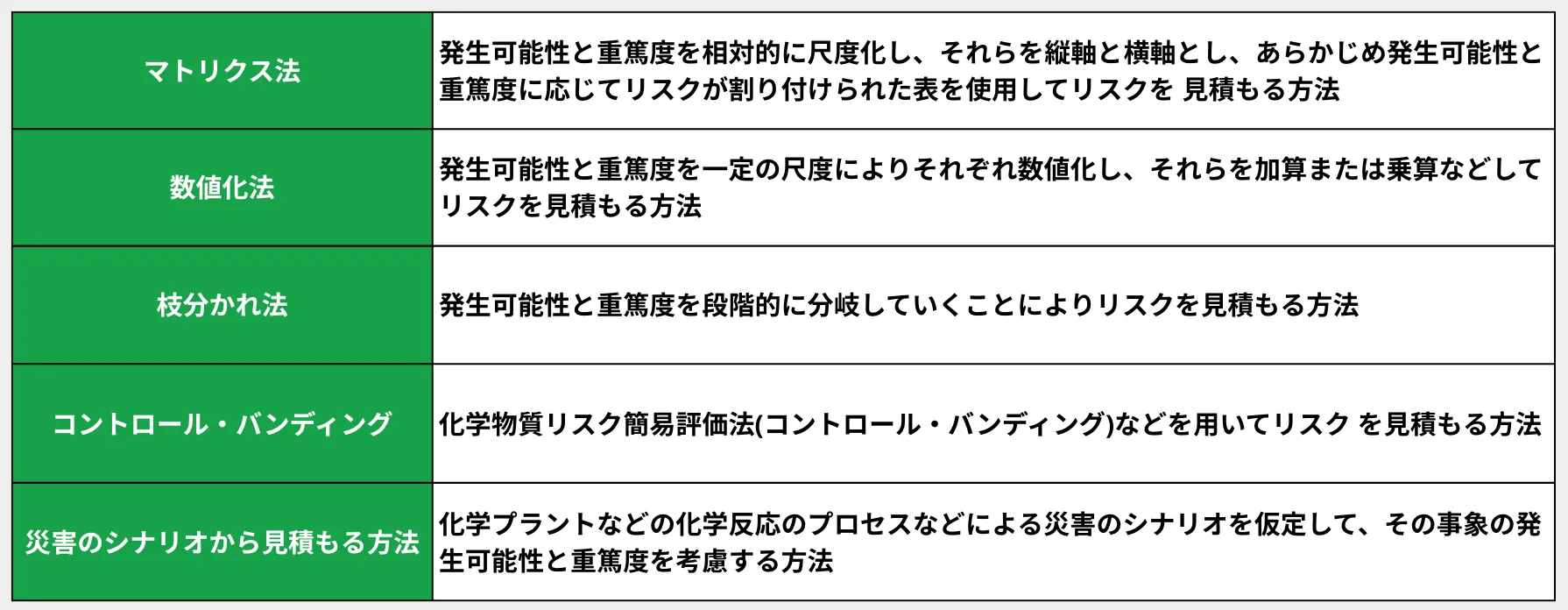

この考え方でリスクを見積もる方法には、以下のような種類があります。

有害性に対するリスクの考え方

化学物質の危険性や有害性によるリスクは、先述の通り「危険有害性の程度(重篤度)」×「危害の発生可能性(シナリオ発生頻度)」で考えられますが、健康障害のリスクに関しては以下の式で考えられることもあります。

「有害性の程度」×「ばく露量」

これは量-影響関係、量-反応関係の考え方に基づいており、有害性に対するリスクアセスメントでは、それぞれの有害性に対して実際のばく露の程度と、ばく露限界値を比較することでリスクを判定するということを示しています。

なお、ばく露限界値とは、化学物質に対するばく露濃度の測定結果を評価するための指標のことで、行政が定めている濃度基準値や、日本産業衛生学会等が定めている許容濃度などがあります。作業環境測定を行う際には管理濃度も調べておくと良いでしょう。それぞれの基準値の詳細については各リンク先をご覧ください。

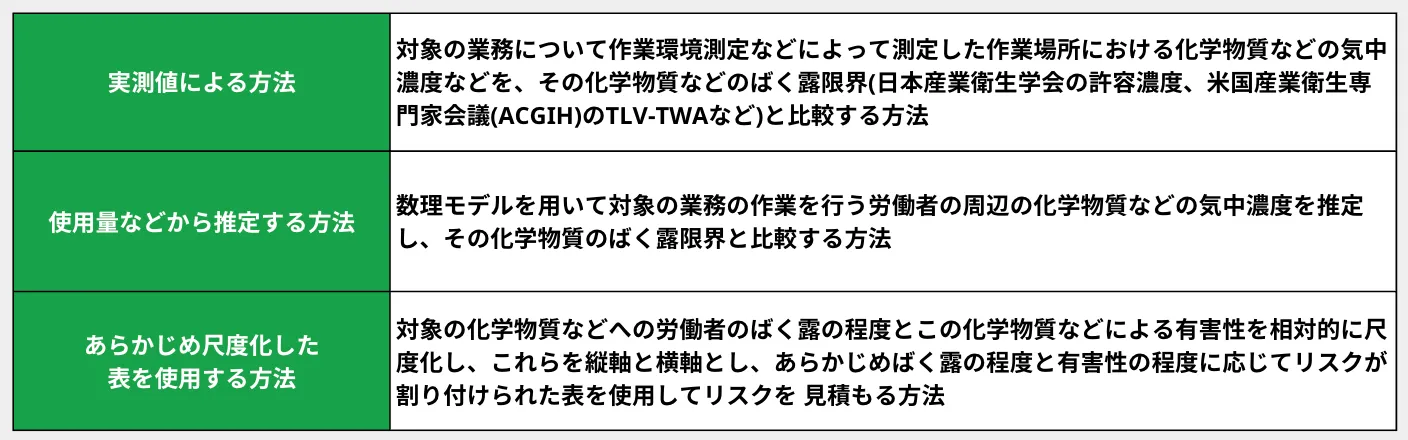

したがって実際のばく露量を測定する必要がありますが、化学物質のリスクアセスメント指針では以下のような方法が示されています。このうち、実測値による方法が望ましいです。

実測値による方法において実際のばく露量を測定する方法には、検知官やリアルタイムモニターを用いた簡易測定や、個人ばく露測定、作業環境測定などの方法があります。

なお、リスクアセスメント対象の化学物質であって、労働安全衛生法の特別規則(特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則等)で健康障害を防止するための具体的な措置が定められている物質については、その規定を確認してください。

リスク低減措置の検討

特定したリスクに対して、シナリオをもとにリスク�低減措置の内容を決定していきます。

ただし、特別則に規定がある化学物質については、必ずその規定に基づき措置を実施してください。法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスク低減措置の内容を検討していきます。可能な限り優先度の高い措置を取るようにしてください。

- 危険性又は有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等又はこれらの併用によるリスクの低減

- 衛生工学的対策(機械設備等の防爆構造化・密閉化、局所排気装置の設置等)

- 管理的対策(作業手順の改善・立ち入り禁止措置等)

- 化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用

なお、代替物を使用する方法では、危険有害性の不明な物質を代替物として使用するのは避けるようにしてください。

リスク低減措置の実施

「リスク低減措置の検討」で決定したリスク低減措置を速やかに実施します。

もし、死亡、後遺障害または重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対して、 適切なリスク低減措置の実施に時間を要する場�合は、暫定的な措置を直ちに実施する必要があります。その後、優先順位に基づき決定した措置を速やかに実施するよう努めてください。

リスク低減措置の実施後にはあらためてリスクの見積もりを行うと良いでしょう。

リスクアセスメント結果の周知と保存

リスクアセスメント結果の周知

リスクアセスメントを実施したら、その結果としてこれらの事項を化学物質を取り扱う業務に従事する労働者に周知します。

- 対象の化学物質等の名称

- 対象業務の内容

- リスクアセスメントの結果(特定した危険性または有害性、見積もったリスク)

- 実施するリスク低減措置の内容

周知には以下のような方法が認められています。これは、SDSの労働者への周知で認められている方法と同じです。

- 各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること

- 書面を労働者に交付すること

- 電子媒体に記録し、かつ、各 作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器(PC等)を設置すること

リスクアセスメント結果の保存

2023年4月1日以降、リスクアセスメントを実施した際にはその結果の記録を作成し、次のリスクアセスメントを行うまで保存することが義務付けられました。なお、次のリスクアセスメントが3年以内に行われる場合は、最低3年間の保存が必要です。

保存すべき項目は、労働者への周知が必要な項目と同じで、以下の通りです。

- 対象の化学物質等の名称

- 対象業務の内容

- リスクアセスメントの結果(特定した危険性または有害性、見積もったリスク)

- 実施するリスク低減措置の内容

これらの記録の保存に際しては、洋式は規定されていません。CREATE_SIMPLE等で出力される実施レポート等も記録として活用可能です。

リスクアセスメントを効率化する方法

リスクアセスメント対象物を扱っていることが判明した場合、適宜リスクアセスメントを実施しなければなりません。

そしてリスクアセスメントを行う際の基準とな�るのがSDSです。リスクアセスメントはSDSの内容を元にとり行われますが、肝心のSDSがしっかり管理できていないと職場全体でリスクアセスメントを行うのに大きな手間がかかります。

そこでおすすめしたいのがSDS受取・管理クラウド「スマートSDSチェック」です。

弊社では、高度な専門性が求められるSDS関連業務の業務負担を軽減するため、SDS受取・管理クラウド「スマートSDSチェック」を提供しています。

- 社内でSDSがバラバラに管理されており、一元化したい。

- リスクアセスメント等に大きな手間がかかっており、効率化したい

といったお悩みも、スマートSDSであればSDSの一元的な管理とリスクアセスメントの大幅な自動化が実現されます。

期間限定で無料トライアルプランもご用意しております。ご関心がございましたら、右のバナーよりお気軽にご相談ください。