許容濃度とは? 日本産業衛生学会やACGIHの定める値や一覧についてわかりやすく解説

更新:2025.04.15スマートSDSメディア編集部

許容濃度は化学物質のリスクアセスメントを行う際に意識しなければならない数値であるほか、SDSにも記載が推奨される項目です。

しかし、複数の数値が存在することに加え、管理濃度など似た名前の数値も多く存在するため、曖昧なままになっている方もいるのではないでしょうか?

本記事では許容濃度について詳しく解説します。一覧の確認方法やSDSへの記載方法などについても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

また、リスクアセスメント等も含めたSDSライフサイクル全体に生じてくる課題とその解決法についてこちらの資料にまとめています。今後の法改正を考慮した内容となっていますので併せてご利用ください。

許容濃度

許容濃度は、ある有害物質のある環境において、労働者が1日8時間、週40時間程度の作業を通じて当該有害物質にばく露する場合に、ほぼすべての労働者に対して健康障害が見られないと判断される当該物質の平均ばく露濃度のことです。

許容濃度は空気中の当該物質の濃度を基準にはせず、労働者に対するばく露濃度を基準としている点に注意してください。なお、ばく露濃度とは、呼吸用保護具を装着していない状態で労働者が作業中に吸入するであろう空気中の当該物質の濃度のことです。

許容濃度は日本では日本産業衛生学会が、海外のものだとアメリカのACGIH(アメリカ産業衛生専門家会議)が毎年数値を更新しています。これらの数値はSDSの第8項「ばく露防止および保護措置」への記載が推奨されます。

管理濃度との違い

管理濃度は作業環境測定を行った際の結果を評価するために用いられる値のことで、労働安全衛生法に基づき定められるものです。

管理濃度が国によって定められた値であり、作業場自体の有害物質の濃度を基準としているのに対し、許容濃度は日本産業衛生学会等の諸団体によって定められた値で、労働者へのばく露濃度を基準に定められているという違いがあります。

なお、管理濃度については別記事「管理濃度とは? 一覧や許容濃度との違いについてわかりやすく解説」も併せてご確認ください。

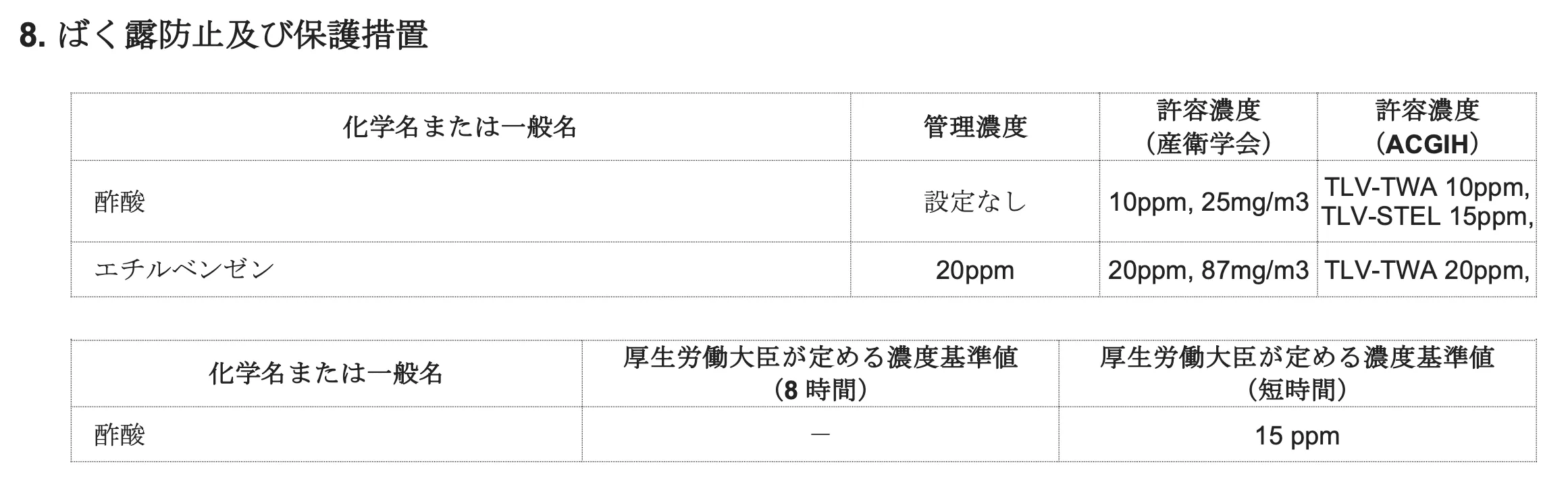

SDSへの記載例

以下にSDSの第8項である「ばく露防止および保護措置」への許容濃度の記載例を示します。

なお、このSDSは自動でSDSの作成・管理が行えるクラウドソフト「スマートSDS」を使用して作成しています。SDS関連業務の効率化にご関心がある方は一度お問い合わせください。

SDSの第8項には、管理濃度や許容濃度などを記載する項目があります。上図では化学品の成分のうち、「酢酸」と「エチルベンゼン」に関して日本産業衛生学会およびACGIHによって定められた許容濃度が存在したためそれを記載しています。

濃度基準値については「濃度基準値とは? 設定物質の一覧や、SDS・リスクアセスメントとの関係を解説」をご覧ください。

許容濃度のSDSへの記載は任意事項ですが、リスクアセスメント等を行う際には必須の数値となるため可能な限り記載をしておくべきでしょう。

日本産業衛生学会

許容濃度は複数の団体による発表がありますが、日本では日本産業衛生学会が勧告しているものがあります。

日本産業衛生学会は1929年に設立された歴史の長い団体であり、「産業衛生に関する学術の振興と、勤労者の職業起因性疾患の予防及び健康維持増進を図り、もってわが国の学術と社会の発展に寄与すること」が目的であるとされています。

日本産業衛生学会は毎年「許容濃度等の勧告」を発表しており、そのうちで許容濃度を勧告しています。

2024年度に公表された許容濃度は「許容濃度等の勧告(2024年度)」から閲覧可能です。なお、許容濃度等の勧告は毎年5月に出版される産業衛生学雑誌において発表されます。2025年度のものも5月に発表されることが予想されるため、注意が必要です。

最大許容濃度

日本産業衛生学会は、一部の物質について許容濃度を最大許容濃度として勧告しています。

通常の許容濃度が労働者へのばく露濃度の平均値を基準としているのに対し、最大ばく露濃度が設定されている物質に関しては、作業中のどの瞬間をもってしても労働者のばく露濃度が最大許容濃度を上回ってはならないとされています。

これは短時間で毒性が発現すると思われる物質に対して設定されており、「許容濃度等の勧告」では最大許容濃度として勧告される数値には*の印が付されています。

ACGIH

ACGIHはアメリカ産業衛生専門家会議(American Conference of Governmental Industrial Hygienist)です。

AGCIHは1956年以降、TLV(Threshold Limit Value)を毎年発表しており、これが許容濃度に該当します。

TLVには、TLV-TWA、TLV-STEL、TLV-Cの3つの数値があります。以下それぞれについて解説します。

TLV-TWA

TLV-TWAはTime-Weighted Averageのことであり、ほぼ全ての労働者が、その濃度に1日8時間、週40時間繰り返しばく露されても、その職業人生を通じて健康に悪影響を受けることがないと考えられる当該物質の平均ばく露濃度のことです。

TLV-STEL

TLV-STELはShort-Term Exposure Limitのことであり、短時間ばく露限界値(15分)と言われます。これは1日の作業時間のうち、どの15分間においても超えてはいけない当該物質の平均ばく露濃度のことです。

TLV-STELは即効性の強い毒性に対して設定される値であり、TLV-TWAを補足するものとして設��定されます。

TLV-C

TLV-Cは天井値(Ceiling)を指します。TLV-Cは作業時間中のいかなる瞬間においても越えるべきでない当該物質の労働者へのばく露濃度を意味します。

急性毒性のような即効性の強い物質に関しては、TLV-TWA、TLV-STELよりもTLV-Cを超えないようにすることが最も優先すべきであるとされています。

ACGIHの許容濃度の一覧は?

ACGIHのTLVの値に関しては日本語、無料で一覧を確認できるものが現状ありません。

一覧を確認したい場合には、ACGIHのホームページのオンラインストアから一覧表を購入することができます。

それ以外では、厚生労働省のモデルSDS等に記載されているTLVの値を参考にするか、許容濃度を自動で記載することのできるSDS作成ツールを使用する等の方法が考えられるでしょう。

リスクアセスメントを効率化する方法

今回は、化学物質のリスクアセスメントを行う際に不可欠な許容濃度について解説しました。

近年、化学物質管理に関する法規制が厳しくなっています。化学物質を扱う事業者は適切な知識のもと、SDSを参照して事業場のリスクアセスメントを行わなければなりません。こうした安全管理にはSDSの適切な管理が不可欠です。

そこでおすすめしたいのが、SDS受取・管理クラウド「スマートSDSチェック」です。

スマートSDSチェックでは、既存のSDSをPDFから読み取り、統一的なフォーマットで一元管理することが可能です。

また、標準的なリスクアセスメントツール「CREATE_SIMPLE」と連携し、項目の自動入力や、結果の紐付けなどを行います。

さらに、更新が必要なSDSや、情報が間違ったSDSなどをシステムが自動検知する機能も備えています。

期間限定で無料トライアルプランもご用意しています。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。