【2026年】労働安全衛生法改正まとめ:化学物質に関する法規制の最新動向をいち早く解説!

更新:2025.09.29スマートSDSメディア編集部

2026年も化学物質に関する労働安全衛生法の改正が行われます。今回の改正は化学物質管理に関するものが多く、化学物質を扱う事業者は早めに確認し、対応することが望ましいでしょう。

本記事では、2026年に施行される労働安全衛生法の改正内容も一足早くお伝えいたします。早めの方適合のためにぜひ最後までご覧ください。

スマートSDSでは、こうした化学物質管理の法改正の最新の動向を踏まえ、「SDS関連業務の業務課題チェックシート」を無料で配布しています。ぜひダウンロードして業務にご活用ください。

労働安全衛生法

労働安全衛生法は1972年に制定された、労働者の健康と安全を守ることを目的とした法律です。安衛法とよばれ、職場での労働災害や健康被害を予防し、労働者の安全や健康を守るために、事業者や労働者に対してさまざまな義務やルールを定めています。

労働安全衛生法は労働環境の変化に伴い、何度も改正されてきました。最近では2024年4月や2025年の4月にも大きな改正が行われました。

それぞれの改正に関しては以下の記事で別途まとめていますので参考にしてください

2024年4月の改正内容「【2024年】労働安全衛生法の改正まとめ:化学物質管理体系の変更について一覧で解説!」

2025年4月の改正内容「【2025年4月1日】労働安全衛生法の改正まとめ:義務対象物質の追加や労働者以外の保護措置について解説」

2026年の改正内容

2026年は1月と4月、7月および10月に化学物質関連の労働安全衛生法の改正があります。それぞれの改正内容は以下のとおりです。

1月 | 石綿障害予防規則の改正 |

4月 | 表示・通知対象物質の追加 |

7月 | 新規化学物質関連の電子申請義務化 |

10月 | 有機溶剤中毒予防規則等の改正 |

どれも化学物質に関するものであり、化学物質を扱う事業者は内容を正しく確認し、必要に応じて対応を行うべきでしょう。

表示・通知対象物質の追加

2026年4月1日には、表示・通知対象物質と呼ばれる、労働安全衛生法において一定の義務が定められる対象となる物質の範囲が拡大します。

表示・通知対象物質とは

表示対象物質とは労働安全衛生法においてラベルによる名称等の表示が義務付けられている化学物質のことです。また、通知対象物質とは同じく労働安全衛生法によって当該物質の譲渡・提供時にSDSの交付が義務付けられている物質のことです。

表示対象物質および通知対象物質は、対象となる物質自体は同じものですが、それぞれ対象となるための混合物中の当該物質の濃度(以下、裾切り値)が異なります。

また、これらに該当する物質は同時にリスクアセスメントの対象でもあります。

さらに、リスクアセスメント対象物を扱っている事業場には化学物質管理者の選任も義務付けられます。

したがって、現在SDS交付義務の対象外である事業場も、今後義務対象に追加される物質を扱っている場合SDS交付とラベル表示が義務付けられる可能性がある上、リスクアセス��メントの実施と化学物質管理者の選任も義務付けられる可能性があります。

表示対象物質および通知対象物質については、別記事「表示対象物質と通知対象物質とは? 安衛法に基づく違いや一覧と、SDSとの関係について解説」で詳しく解説していますので併せてご利用ください。

改正の背景

今回の改正の背景には化学物質による労働災害をめぐる状況があります。

産業界で使用される化学物質の種類は年々増加しており、現在利用されているだけでもその数は7万以上あると言われています。一方で、2025年4月1日以前の労働安全衛生法で定められている表示・通知対象物質は厚生労働省のサイト職場のあんぜんサイトから確認できる896種のみです。この状況を逆手にとって、一部の工場などでは、使用していた化学物質が規制物質に指定されるとその物質の使用をやめ、規制の緩い似たような物質を十分な安全性の確認をせずに使うといったことが行われていました。

こうして規制外の物質に対する労働者のばく露リスクが増加し、化学物質による労働災害の約8割が、規制対象外の物質によるものとなっていたのです。

このような状況に対して厚生労働省は毎年50-100の化学物質のGHS分類等を行い危険性を特定してきました。それに基づき2025年4月1日には表示・通知対象物質として約700の物質が追加されましたが、今回の改正はその流れを踏んだものです。

改正内容

今回の改正では、2025年4月1日現在1600物質程度である表示・通知対象物質が新たに約700物質追加されます。

今回追加される物質は、2021年3月31日までに政府がGHS分類を行い、危険有害性があると認められた物質が対象となっています。

具体的な追加される物質名については、労働安全衛生総合研究所(ケミサポ)のサイトで一覧表が確認できるほか、「表示・通知対象物質の一覧をダウンロード」からもエクセルデータのダウンロードが可能です。

なお、この改正は2025年4月1日に施行された「労働安全衛生規則�の一部を改正する省令」に、2026年4月1日以降に適用する項目として記載されていたものであり、何か新しい省令等が施行されるわけではありません。

また、政府によるGHS分類は継続して行われており、2027年の4月1日にも義務対象物質が拡大することが決定しています。今後も継続的に追加が行われていくと考えておくべきでしょう。

なお、スマートSDSではこうしたSDS関連法規制の動向を踏まえ、「SDS関連業務の業務課題チェックシート」を無料で配布しています。ぜひダウンロードして業務にご活用ください。

石綿障害予防規則の改正

石綿障害予防規則とは

石綿障害予防規則(石綿則)とは、解体作業などでの石綿(アスベスト)へのばく露防止対策等について規定したものです。現在では、石綿を含む製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されていますが、過去には建材として広く使用されていました。

こうした背景から石綿則は2005年に労働安全衛生法の特別規則として定められ、すでに建築物に使用されている石綿について、解体作業等により懸念されるばく露防止対策等を定めました。

改正内容

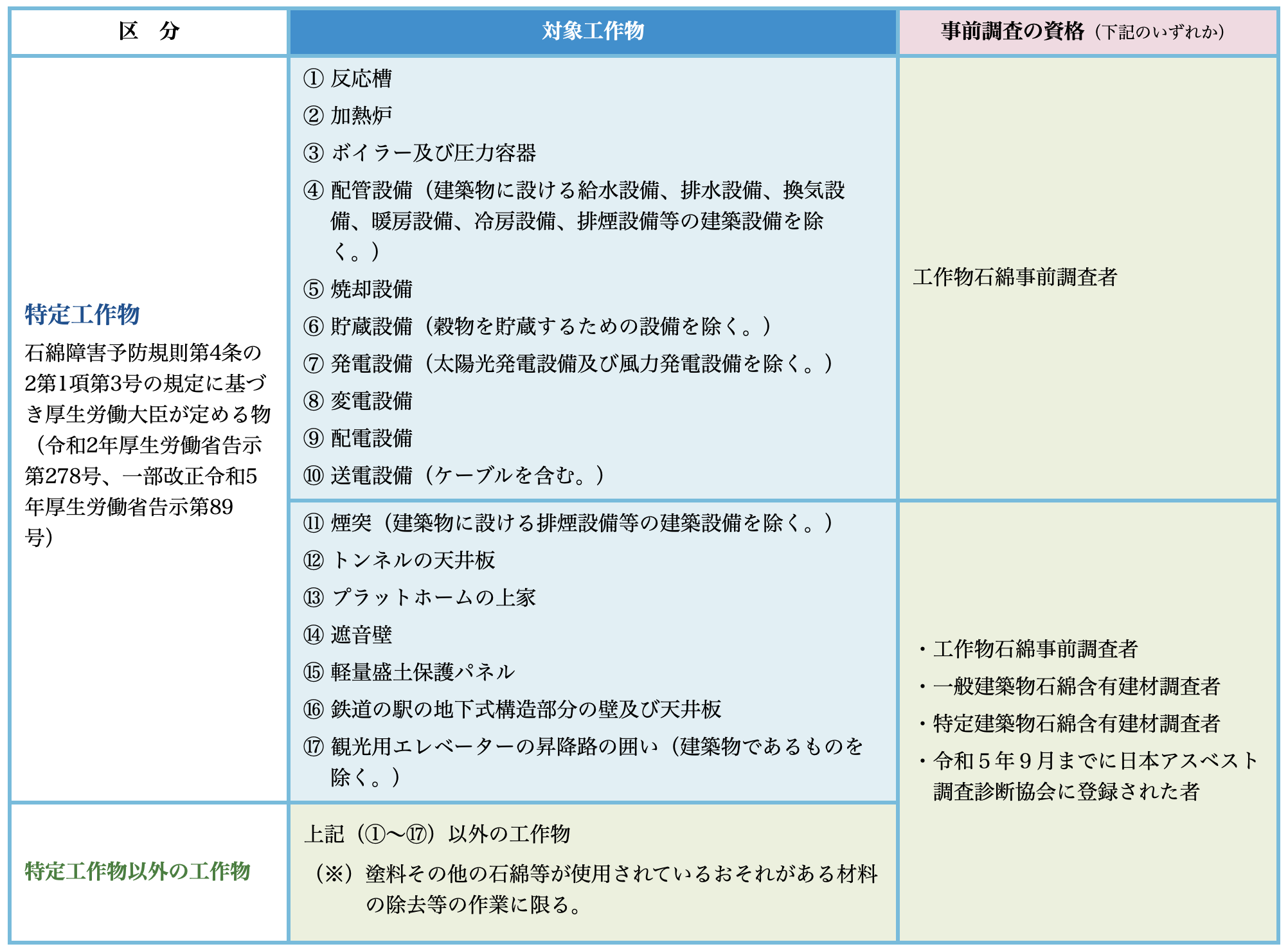

石綿則では、石綿等の使用されている恐れの高いものとして定められた建築物、船舶、工作物を解体等する際には、図面や目視による調査を行い石綿含有の有無について事前調査を行う必要があります。現状では、建築物および船舶を解体等する場合に限り事前調査を行うものの要件が定められています。

2026年1月以降は、工作物を解体等する場合においても事前調査を行うものの要件が定められることとなりました。また、事前調査を行ったものの氏名の記録及びその者が事前調査を行うことのできる要件を満たすことを証明する書類の写しを、事前調査の終了した日から3年間保存することが義務付けられます。

なお、石綿等の使用されている可能性が高いものと定められた工作物は以下のとおりです。

- 反応槽

- 加熱炉

- ボイラー及び圧力容器

- 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建設設�備を除く。)

- 焼却設備

- 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建設設備を除く。)

- 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)

- 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)

- 変電設備

- 配電設備

- 送電設備(ケーブルを含む。)

- トンネルの天井板

- プラットホームの上家

- 遮音壁

- 軽量盛土保護パネル

- 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

- 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)

工作物の事前調査を行うものの要件

工作物の事前調査を行うものの要件は以下のように定められています。なお、この要件は2026年1月1日に適用されますが、それ以前でもこの要件を満たすものに事前調査を行わせることが望ましいです。

新規化学物質関連の電子申請義務化

新規化学物質とは

労働安全衛生法における新規化学物質とは、既存化学物質として政令で定められている化学物質以外の物質を言います。既存化学物質については、厚生労働省のサイト「既存化学物質」を参照してください。

事業者は新規化学物質を製造または輸入する場合には、あらかじめ有害性の調査を行い、当該物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。

改正内容

2025年1月以前の届出方法は、郵送のみでした。2025年1月に電子手続きによる申請が可能となり、現在ではどちらの方法も可能です。

2026年7月以降は以下の手続きについて、電子申請が原則義務化されます。

- 新規化学物質の名称、有害性の調査の結果の届出

- 労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の確認申請等

- 新規化学物質の有害性がない旨の確認申請

- 少量新規化学物質の製造・輸入に係る確認申請

具体的には、e-Govから必要な書類を揃えて提出する形になります。電子申請のリンクは厚生労働省のページ「労働安全衛生法に基づく新規化学物質の電子申請について」でまとめられていますので、ご利用ください。

有機溶剤中毒予防規則等の改正

改正概要

この改正は、個人サンプリング測定およびヒューム測定に関するものです。

個人サンプリング測定およびヒューム測定は労働者の化学物質へのばく露濃度を測定し、保護具の着用等有効な対策を取るための作業環境測定の一種です。これらは有機溶剤中毒予防規則(有機則)、鉛中毒予防規則(鉛則)、特定化学物質障害予防規則(特化則)、粉塵障害予防規則(粉塵則)やその他省令等により定められているため、それらが一斉に改正されます。

改正内容

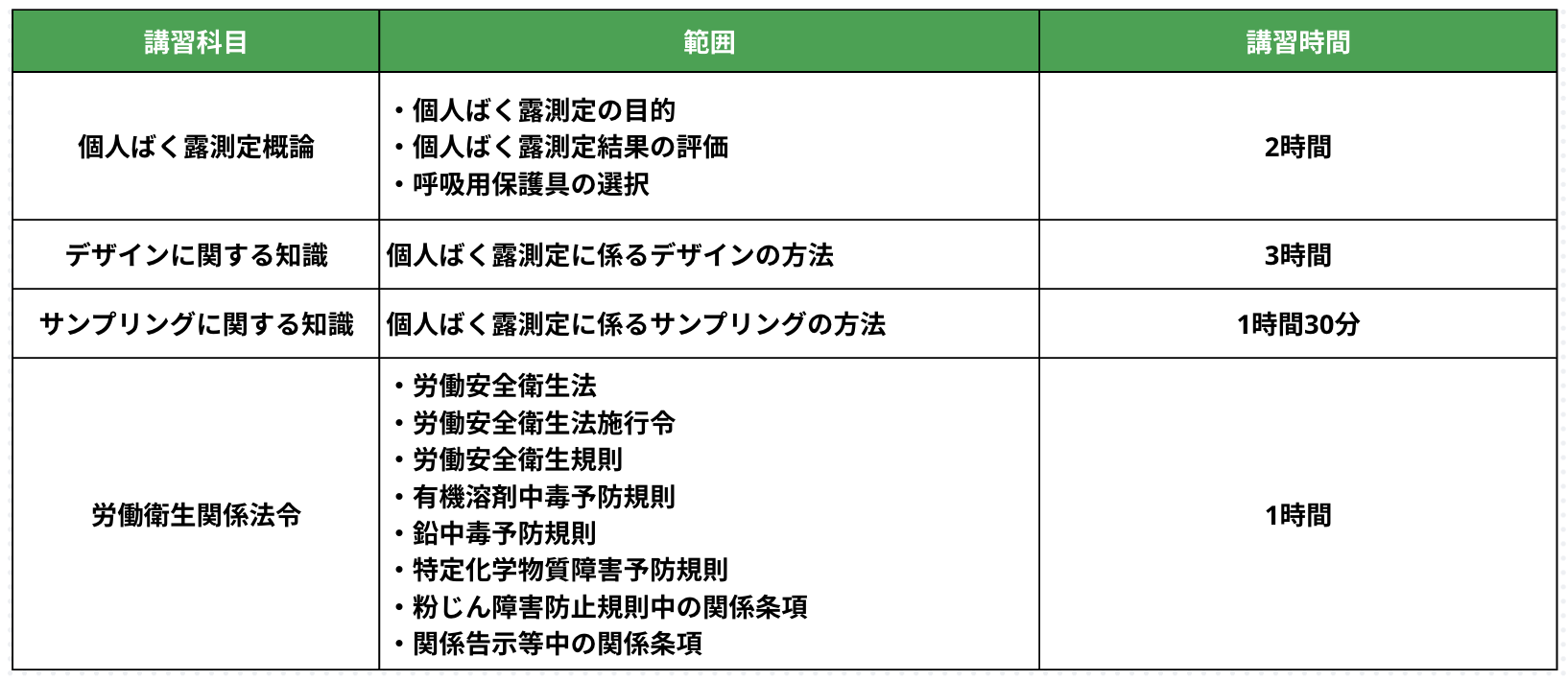

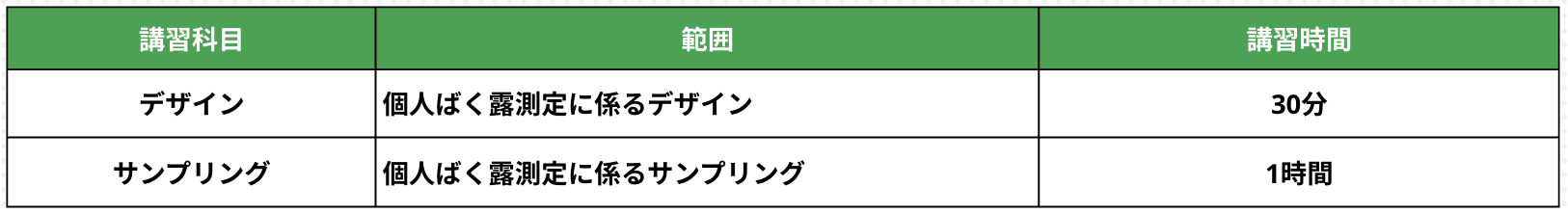

現在、個人サンプリング測定およびヒューム測定を行う際に実施者の要件はありませんが、2026年10月以降はそれぞれの区分に対して実施するものの要件が以下のように設定されます。

デザインおよびサンプリング

デザインおよびサンプリングを行うものの要件は、作業環境測定士であって、以下の「デザインおよびサンプリングに関する講習」を学科講習、実技講習ともに修了したものとされています。

【学科講習】

【実技講習】

なお、本要件には上記の講習を修了したものと同等以上の能力を有する者も含まれており、それには公益社団法人日本作業環�境測定協会の認定オキュペイショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会(IOHA)の国別認証を受けている海外のオキュペイショナルハイジニスト、もしくはインダストリアルハイジニストの資格を有する者が含まれるとされています。

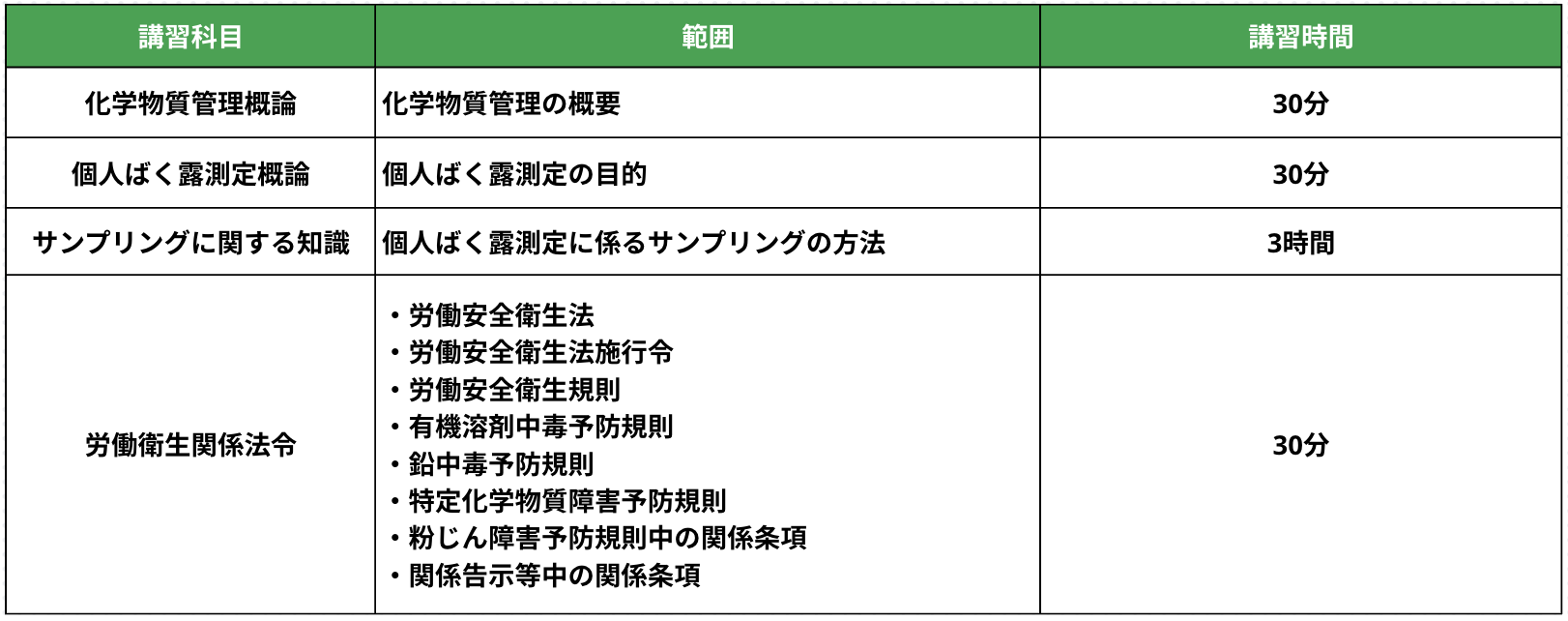

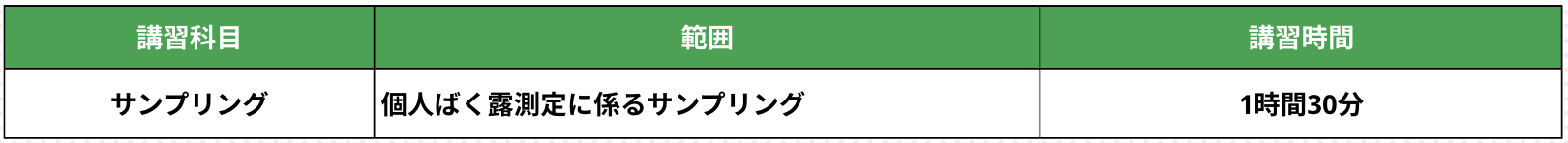

サンプリング

サンプリングを行うものの要件は、デザインおよびサンプリングを行うものの要件に該当するもの、または以下の「サンプリングに関する講習」を修了したものとされています。

【学科試験】

【実技講習】

分析

個人サンプリング測定または溶接ヒューム測定により測定しようとする化学物質に応じた試料採取及び分析に必要な機器及び設備を保有する者であって、次のいずれかに該当するもの

- 第一種作業環境測定士

- 第一種作業環境測定士が測定を行う作業環境測定機関

- 職業能力開発促進法施行規則別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る1級の技能検定に合格した者(当該者が所属する事業場で採取された試料の分析に限る。)

参考:中央労働災害防止協会「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」

労働安全衛生法改正まとめ

2026年の改正は、化学物質を扱う事業者にとって非常に大きな負担となることでしょう。特に、「表示・通知対象物質の追加」に関しては、今までSDSの作成が義務付けられていなかった物質のSDS作成が義務化されるだけでなく、すでにあるSDSの内容を更新しなければならない場合もあります。

具体的には、新しく規制対象となった物質を含む化学品のSDSの15項「適応法令」等に、今回追加される規制内容を追記しなければなりません。こうした作業はSDSが適切に管理されていないと、該当するSDSをリストアップするだけでも大変骨の折れる作業となります。

そこでおすすめしたいのが、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」です。

弊社では、高度な専門性が求められるSDS作成更新業務の業務負担を軽減するため、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」を提供しています。

- 法改正で急遽SDS作成を行わなければならなくなったが、専門的な知識を持った社員がいない

- SDSが適切に管理されておらず、更新にかなりの手間がかかる

といったお悩みも、スマートSDSであれば物質構成と物性情報の入力を行えば高品質なSDSが標準的に作成されます。

スマートSDSでは、既存のSDSをPDFから読み取り、統一的なフォーマットで一元管理することが可能です。

また、管理してあるSDSを法改正などに合わせて一括更新する機能も備えています。

期間限定で無料トライアルプランもご用意しております。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。