SDS(安全データシート)とは? 交付義務や作成方法、項目について簡単にわかりやすく解説!

更新:2025.12.17スマートSDSメディア編集部

2025年4月に労働安全衛生法の改正がなされ、SDS交付義務の対象物質が増加しました。加えて2026年にもSDS交付義務は拡大していくことが決定しています。

それに伴いSDS周りに業務負担が急増します。具体的には、SDSの作成に限らず、更新・管理・配布・受取・使用などさまざまな課題が発生します。本記事では、SDSの基本的な情報や、作り方の流れをわかりやすく整理し、記載すべき情報などを簡単にわかりやすくまとめています。

また、スマートSDSでは迫るJIS規格の改正に向けて、改正の内容や、対応方法を専門家が解説する無料セミナーを開催いたします。どなたでもご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

SDS(安全データシート)とは

SDSとは「安全データシート」の略で、Safety Date Sheet の頭文字をとったものになります。これは、化学物質を譲渡または提供する際に、その化学物質の危険性や取扱方法、保管方法などを提供相手に伝達するために交付されるものです。

SDSは労働安全衛生法などの各種法令により交付が義務付けられています。事業者にとってSDSは法令遵守のために重要であるほ��か、労働者の安全確保という意味でも大きな意味を持ちます。具体的には、事業者はSDSに記載された内容をもとにリスクアセスメントを行い、事業場における危険性や有害性を特定します。

詳しい記載内容に関しては「SDSに記載すべき情報」に記載しています。

また、SDSの記載内容に不安がある方は、最新の法規制に対応できているかや、記載内容にミスがないかを無料で診断する「SDS無料診断サービス」のご利用がおすすめです。詳細は以下のページからご覧ください。

参考:MSDSとの関係

MSDS(Material Safety Data Sheet)とはSDSの日本国内での旧称です。従来から海外では国連のGHSに基づいてSDSの呼称が使用されていたため、2017年に日本国内でも国際標準化の観点からSDSの呼称が使用されるようになりました。

SDS交付義務

SDSの交付は全ての化学物質に対して義務付けられているわけではありません。SDSの交付義務はSDS3法と呼ばれる、労働安全衛生法、化学物質排出把握管理法(化管法)、毒物及び劇物取締法(毒劇法)の3つの法令によって定められています。ただし、これらの法令で義務が定められていない物質に対してもSDS交付は努力義務となっている点に注意してください。

SDS交付義務対象物質は、該当する単一化学物質を提供する際に発生するのはもちろんのこと、当該物質を成分にもつ混合物を提供する際にも義務が発生します。なお、混合物を提供する際には基本的に、SDS交付義務が発生するための濃度下限値が定められています。それぞれの法令において物質ごとに値が定められており、次のサイトで確認可能です。

2025年4月現在では、約1500の物質がSDS交付義務の対象となっています。具体的な物質名に関してはそれぞれについて以下のサイトから確認できます。

安衛法に基づく対象物質 | |

化管法に基づく対象物質 | |

毒劇法に基づく対象物質 |

SDS交付義務対象外

SDS交付義務の例外事項に関しては、各法令で微妙に内容が異なります。以下、それぞれの法律の例外事項を解説します。

なお、SDSは化学品を事業者から他の事業者へと譲渡・提供する際に交付が必要なものです、したがって一般消費者向けに製品が提供される場合は参照する法律にかかわらず交付義務の対象外となります。

労働安全衛生法

こちらに関しては、「一般消費者の生活の用に供される製品」としてSDS交付義務の除外事項が定められています。一般消費者の生活の用に供される製品には以下のものが含まれます。

- 薬機法に定められている医薬品、医薬部外品および化粧品

- 農薬取締法に定められている農薬

- 労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品

- SDS交付対象物質が密封された状態で取り扱われる製品

- 一般消費者のもとに提供される段階の食品

- 一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入された製品

労働安全衛生法に基づくSDS交付義務の除外事項に関しては、別記事「一般消費者の生活の用に供される製品とは? 労働安全衛生法に基づくSDS交付義務の判断基準を具体例をもとに解説」で詳しく解説しておりますので合わせてご確認ください。

化管法

化管法に基づくSDS交付義務の例外事項は以下のような物質に適用されます。

- 粉状や粒状のものを除く固形物(金属板や管等)

- 密閉された状態で使用される製品(電池等)

- 一般消費者用の製品(家庭用洗剤、殺虫剤等)

- 再生資源(金属くず、空き缶等)

対象となっている化学物質の含有量が基準値以�下の混合物もSDS交付義務は発生しません。

なお、化管法については別記事「化管法(化学物質排出把握管理促進法)とは? 対象物質や改正などをわかりやすく解説」で詳しく解説していますのでこちらも是非ご利用ください。

毒劇法

毒劇法に基づくSDS交付義務の例外事項は以下のような物質に適用されます。

- 一回につき200mg以下の劇物を販売し、又は授与する場合

- 一般消費者に対して販売し、または授与する場合

SDS交付義務の拡大

SDS3法の中でも、労働安全衛生法に関しては労働環境の変化やリスクの増加に対応するため近年複数回改正されており、今後も数回の改正が予定されています。

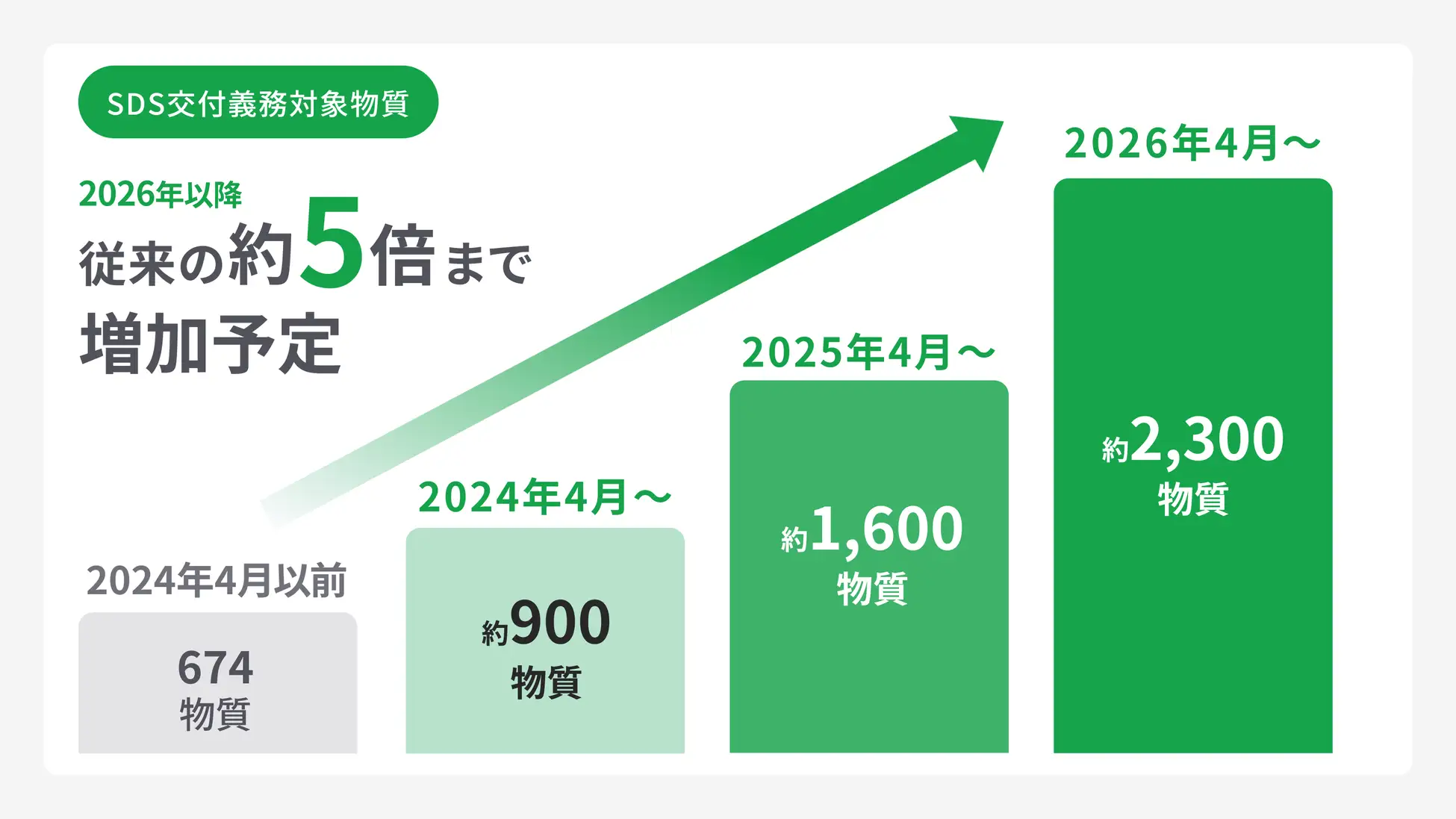

直近の改正では、2024年4月のものが挙げられ、自律的な化学物質管理への転換を掲げてさまざまな改正が行われました。そのうちの一つとしてSDS交付義務対象物質が674物質から896物質へと拡大され、今後数年にわたって対象物質の範囲を拡大していくことが決定されました。

2025年4月にも改正が行われ、現在では約1600の物質が対象となって��います。また、2026年4月1日に改正が予定されており、約700ほどの物質が追加されます。結果として2026年には約2300の化学物質がSDS交付義務の対象となる予定であり、SDSに関する業務の負担が激増することが予想されます。

SDSに記載すべき項目

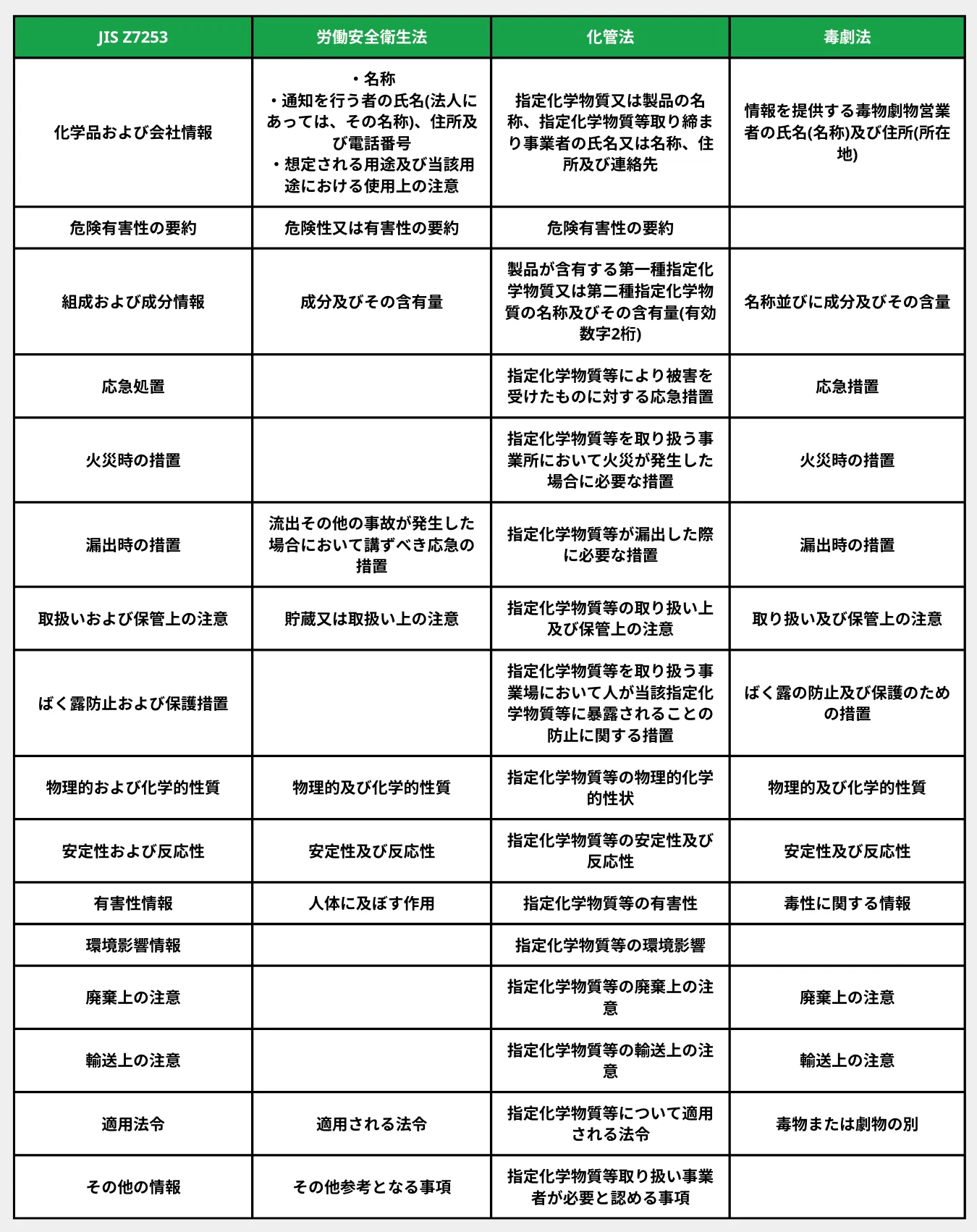

SDSに記載すべき項目はSDS3法によってそれぞれ定められており、法令ごとにその内容が異なります。

ただし、物質ごとに対応する法令と記載内容を把握しSDSを作成することは困難であるため、全ての法令に対応したSDSの記載方法がJIS Z7253で規定されています。JIS Z7253については後述しますが、この内容に準拠したSDSを作成すれば、労働安全衛生法、化管法、毒劇法の3法全てに対応できることになります。

労働安全衛生法の規定

労働安全衛生法ではSDSの通知項目として以下の12個の項目を定めています。

- 名称

- 成分及びその含有量

- 物理的及び化学的性質

- 人体に及ぼす作用

- 貯蔵又は取扱い上の注意

- 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

- 通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号

- 危険性又は有害性の要約

- 安定性及び反応性

- 想定される用途及び当該用途における使用上の注意

- 適用される法令

- その他参考となる事項

なお、「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」に関しては2024年4月の労働安全衛生法で追加された項目となります。これらの労働安全衛生法によって定められたSDSの記載内容と、JIS Z7253によって定められている記載内容の比較についても後述していますので、併せてご利用ください。

化管法の規定

化管法では、次�の16の項目について以下の順番で日本語で記述することを定めています。

- 指定化学物質又は製品の名称、指定化学物質等取り締まり事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先

- 危険有害性の要約

- 製品が含有する第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称及びその含有量(有効数字2桁)

- 指定化学物質等により被害を受けたものに対する応急措置

- 指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置

- 指定化学物質等が漏出した際に必要な措置

- 指定化学物質等の取り扱い上及び保管上の注意

- 指定化学物質等を取り扱う事業場において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置

- 指定化学物質等の物理的化学的性状

- 指定化学物質等の安定性及び反応性

- 指定化学物質等の有害性

- 指定化学物質等の環境影響

- 指定化学物質等の廃棄上の注意

- 指定化学物質等の輸送上の注意

- 指定化学物質等について適用される法令

- 指定化学物質等取り扱い事業者が必要�と認める事項

これらの化管法によって定められたSDSの記載内容と、JIS Z7253によって定められている記載内容の比較についても後述していますので、併せてご利用ください。

毒劇法の規定

毒劇法ではSDSの記載内容として以下の13項目を定めています。

- 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名(名称)及び住所(所在地)

- 名称並びに成分及びその含量

- 応急措置

- 火災時の措置

- 漏出時の措置

- 取り扱い及び保管上の注意

- ばく露の防止及び保護のための措置

- 物理的及び化学的性質

- 安定性及び反応性

- 毒性に関する情報

- 廃棄上の注意

- 輸送上の注意

- 毒物または劇物の別

これらの毒劇法によって定められたSDSの記載内容と、JIS Z7253によって定められている記載内容の比較についても後述していますので、併せてご利用ください。

JIS Z7253

基本的に、JIS Z7253にあるSDSの記載内容に遵守すれば上記の3法で定められている記載項目をすべてカバーすることができます。JIS Z7253では、SDSに記載すべき内容を下記の16項目で定めています。

1. 化学品および会社情報

この項目には、製品とその提供者に関する基本的な情報を記載します。

- 化学品の名称(化学物質名又は製品の名称)*

- 製品コード

- 供給者の会社名称*

- 住所及び電話番号*

- ファクシミリ番号またはメールアドレス

- 緊急連絡電話番号

- 推奨用途

- 使用上の注意

- 国内製造事業者等の情報

を記載します。*がついたものは記載が必須となります。ついていないものは記載が推奨されます(以下の項目についても同様となります)。

2. 危険有害性の要約

この項目には、扱う化学品に危険有害性があればその旨について簡潔に記載します。

- 化学品のGHS分類*

- GHS分類に基づく絵表示*

- GHS分類に基づく注意喚起語*

- 危険有害性情報*

- 注意書き*

- GHS分類に該当しない他の危険有害性(粉じん爆発性など)

- 重要な徴候及び想定される非常事態の概要

SDSの第2項に関しては、別記事「【SDS第2項】危険有害性の要約とは? 危険有害性情報や注意書き、Pコード・Hコードについて実際のSDSをもとに解説」で当社のSDS作成ツール「スマートSDS」で作成した実際のSDSをもとに詳しく解説しておりますので、ぜひご利用ください。

3. 組成および成分情報

この項目には、化学品に含まれる成分および含有率を記載します。

- 単一化学物質・混合物の区別*

- 化学名又は一般名(単一化学物質の場合)*

- 慣用名又は別名

- 各成分名*

- 各物質のCAS登録番号

- 各物質の官報公示整理番号

- 各物質の含有量*

第3項に関しては、別記事「【SDS第3項】組成及び成分情報の書き方! 記載が必須となる成分や官報公示番号との対応を実際のSDSをもとに解説」で記載内容を詳しく解説していますので、併せてご利用ください。

4. 応急処置

この項目には、化学品に対するそれぞれのばく露経由に対して、必要があればそれぞれの応急処置方法を記載します。

- 吸入した場合*

- 皮膚に付着した場合*

- 目に入った場合*

- 飲み込んだ場合*

- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

- 応急措置をする者の保護に必要な注意事項

- 医師に対する特別な注意事項

5. 火災時の措置

この項目には、火災が発生した時の対処法や、注意すべき事項を記載します。

- 適切な消火剤*

- 使ってはならない消火剤*

- 火災時に特有の危険有害性

- 特有の消化方法

- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

6. 漏出時の措置

この項目には、化学品が漏出した際における対処法や、注意すべき事項を記載します。

- 人体に対する注意事項、保護具および緊急措置*

- 環境に対する注意事項*

- 封じ込めおよび浄化方法と、そのための機材等*

- 二次災害の防止策

7. 取扱いおよび保管上の注意

この項目には、化学品を取り扱う際、および保管する際に注意すべき事項を記載します。

- 取扱い*

- 保管*

取扱に関しては、ばく露防止などのための適切な技術的対策と、当該物質を安全にに取り扱うための注意事項、及び保護具や局所換気などの接触回避などの情報を記載します。

保管に関しては、適切な保管条件及び避けるべき保管条件を記載します。その際、混合接触させてはならない化学物質及び安全な容器包装材料に関する情報を含めます。

8. ばく露防止および保護措置

この項目には、労働者が事業場内で化学品による被害を受けないためのばく露防止情報と、保護措置について記載します。

- 管理濃度、許容濃度等

- 許容濃度の出典(日本産業衛生学会やACGIH等)

- 適切な保護具*

- 可能な限りばく露を軽減するための設備対策

9. 物理的および化学的性質

この項目には、化学品の性質について当てはまる事項を記載します。

- 物理状況*

- 色*

- 臭い*

- 融点/凝固点*

- 沸点又は初留点および沸点範囲*

- 可燃性*

- 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界*

- 引火点*

- 自然発火点*

- 分解温度*

- pH*

- 動粘性率*

- 溶解度*

- n-オクタノール/水分配係数(log値)*

- 蒸気圧*

- 密度及び/又は相対密度*

- 相対ガス密度*

- 粒子特性*

- その他のデータ(放射性,かさ密度,燃焼持続性等)

なお、融点/凝固点,溶解度,n-オクタノール/水分配係数(log値)については、混合物の場合記載しなくても構いません。

また、各情報に関して、情報がない場合にはその旨を必ず記載するようにしてください。

10. 安定性および反応性

この項目には、化学品の安定性、および特定の条件で発生する可能性のある有害反応について記載します。

- 反応性*

- 化学的安定性*

- 危険有害反応可能性*

- 避けるべき条件[熱(特定温度以上の加熱など),圧力,衝撃,静電放電,振動などの物理的応力]*

- 混触危険物質*

- 危険有害な分解生成物*

この項目に関しても、各情報に関して、情報がない場合にはその旨を必ず記載するようにしてください。

11. 有害性情報

この項目には、GHS分類に基づく化学品の有害性について記載します。以下のものについて当てはまるものがあれば必ず記載してください。

- 急性毒性*

- 皮膚腐食性/刺激性*

- 眼に対する重篤な損傷/刺激性*

- 呼吸器感作性または皮膚感作性*

- 生殖細胞変異原性*

- 発がん性*

- 生殖毒性*

- 特定標的臓器毒性(単回ばく露)*

- 特定標的臓器毒性(反復ばく露)*

- 誤えん有害性*

これらの危険有害性のデータが入手できない場合には、データ不足の旨を該当項目に�記載します。また、それぞれのGHS分類の危険有害性区分に該当しない場合には、区分に該当しない旨を記載します。

12. 環境影響情報

この項目には、化学品の環境影響に関する情報について記載します。以下のものについて当てはまるものがあれば必ず記載してください。

- 生態毒性[水生環境有害性(短期)及び水生環境有害性(長期)]*

- 残留性・分解性*

- 生体蓄積性*

- 土壌中の移動性*

- オゾン層有害性*

この項目に関しても、データが入手できない場合、又は分類判定基準に至らない場合にはその旨を記載します。

13. 廃棄上の注意

この項目には、化学品を廃棄する際の注意事項について記載します。

- 残余廃棄物の廃棄情報*

- 汚染容器および包装の廃棄情報*

この項目には、安全かつ環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報を含めます。化学品そのもののみでなく、当該物質が付着している容器についても記載しましょう。

14. 輸送上の注意

この項目には、化学品の輸送に関する注意事項について記載します。

- 国連番号*

- 品名(国連輸送名)*

- 国連分類(クラス)*

- 容器等級*

- 海洋汚染物質(該当・非該当)

- MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)

- 航空(ICAO-TI/IATA DGR)

- 輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

- 国内規制がある場合の規制情報*

15. 適用法令

この項目には、化学品に対して適用される法令の名称と諸情報について記載します。

16. その他の情報

この項目には、以上1〜15までの項目以外で必要と考えられる情報を記載します。

- 特定の訓練の必要性など

- 出典

- 作成年月日、改訂情報

JIS Z7253の内容と、各法令の対応

先述の通り、JIS Z7253に記載されたSDSの項目内容に準拠すれば労働安全衛生法、化管法、毒劇法全ての内容に対応することが可能です。JIS Z7253の各項目がそれぞれの法令をどのようにカバーしているのかについて次の図にまとめましたので参考にしてください。

表を見ると、JIS Z7253が各法律の要素に対応していることがわかります。

なお、JIS Z7253は2025年度の改訂が予定されています。国連のGHS文書の更新内容を反映したもので、詳しい内容については「【2025年】JIS Z 7252/7253の改正について:SDSやGHS分類の最新規制動向を解説」の記事をご覧ください。

SDS作成の手順

ここでは実際に新しく作成した製品に関して、SDSを作成していく手順を解説します。

1. 原材料のSDSを入手する

新しく作成した製品については、複数の物質からなることがほとんどであるため、混合物に該当します。混合物に関しては、その製品自体の危険性や有害性はわからないことがほとんどです。ですので、新しい製品のSDSを作成する際は、基本的にその原材料から製品の特性を類推していく形になります。

そのため、まずは原材製造者に依頼して製品の原材料のSDSを入手するように努めましょう。

2. GHS分類を行う

次に、個別の原材料に対してGHS分類を行います。

分類方法としては、原材製造者から原材料のSDSを取得できた場合にはそこに記載された情報をもとに行います。

該当SDSを入手できなかった場合には、その物質について公開されている情報をもとにGHS分類を行います。その際はNITE-CHRIPなどの信頼できる機関が化学物質の危険有害性情報を公開しているサイトを参照してください。

各原材料に対してGHS分類が完了したら、その結果をもとに製品のGHS�分類を行なってください。

参考:GHS分類とは

GHS分類とは、化学物質を危険有害性の種類・程度により分類し、使用者にわかりやすい形で表示した国連によって定められたシステムです。

GHS分類では、化学品を物理化学的危険性、健康有害性、環境有害性の3つの観点から分析し、その結果を視認性の高い絵表示によって示します。絵表示には以下のようなものがあります。

【引用】厚生労働省:職場の安全サイト

GHS分類に関しては、別記事「【2024年最新】GHSとは? 分類方法、区分、絵表示やSDS・ラベルとの関係について簡単にわかりやすく解説」が詳しいですので合わせてご確認ください。

3. SDSに必要な項目を記載する

②で作成した製品のGHS分類をもとに、実際にSDSに必要な項目を記入して�いきます。

SDS作成以外の課題

SDSは一度作成すれば終わりではありません。SDSの内容に関して法改正があった場合それを更新しなければならないほか、一部の項目に関しては定期更新の義務もあります。また、交付する側だけでなく受取側に関しても適切なSDSの使用・管理が求められます。

こうしたSDSに関連する様々な課題およびその解決策について、以下のチェックシートにまとめています。最新の法改正を取り入れた内容となっておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

SDSの更新

一度作成したSDSは定期的に更新しなければなりません。具体的にはSDSを更新しなければならない状況として二つのものが考えられ、「人体に影響を及ぼす項目の5年ごとの確認と更新」および「SDS関連法規制の改正に対する更新」の二つです。

一つ目の「人体に影響を及ぼす項目の5年ごとの確認と更新」は、主にSDSの「危険有害性の要約」および「有害性情報」に関して、5年に一度最新のデータを元に確認し、変更があった場合には更新が必要となるものです。

二つ目の「SDS関連法規制の改正に対する更新」に関しては、労働安全衛生法などのSDSに記載すべき内容を決定する法律が改正された際にそれに併せてSDSを更新しなければならないものです。直近のものだと2025年4月1日に表示・通知対象物質の追加が行われます。これに基づいて既存のSDSのうち、新しく義務が追加された物質を含むものについて15項の「適用法令」を更新する必要があるでしょう。

なお、SDSの更新については別記事「SDSの更新義務について:更新頻度や一括更新する方法をわかりやすく解説」も併せてご利用ください。

SDSの通知

SDS交付義務はSDSの作成にとどまりません。作成したSDSを取引先に通知することで初めて交付義務を果たしたと言えます。この通知方法に関しては近年柔軟化が行われ、電子的な通知方法が認められることとなりました。詳しくは別記事「SDSの通知義務について:通知が必要な条件や適切な通知方�法を解説!」をご覧ください。

SDSの受取

ここまではSDSを交付する側について述べてきましたが、SDSを受け取る側にも義務や課題が生じる点にも注意が必要です。

具体的には受け取ったSDSを労働者に周知する義務、リスクアセスメントを実施する義務やその他の法令義務に対して適切に対応する必要があります。また、それに伴ってSDSのバージョン管理等様々な課題が発生します。

SDSの労働者への周知については別記事「【2025年変更】SDSの周知義務について:労働者への周知方法を労働安全衛生法に基づき解説」を、リスクアセスメントやその他法令義務に関しては「SDSに関わる業務課題チェックシート」の資料をご確認ください。

SDSの罰則について

上記のように、SDSには作成以外にも様々な義務があります。こうした作成を含めたSDSに関する義務事項について、現状罰則は定められていません。

しかし、労働安全衛生規則等の動向に大きく影響する厚生労働省の安全衛生分科会では、SDSに関する罰則について兼ねてから議論がなされていたほか、先日参議院を通過した「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」では、SDS関連義務の罰則化について明確に示されています。

上記の法案が先日衆議院でも可決され、SDSに関する義務に違反した場合事業者には罰則が課されることとなりました。まだ公布段階ですが、化学品を扱う事業者は今後一層SDSを正確に運用する必要があると言えるでしょう。

SDSを簡単に作成する方法

SDS交付義務の対象となる化学物質は今後も増加することが予定されており、前述の通り2026年4月までに約2300種まで拡大されるとされています。

今後はSDS作成業務の負担が増加するばかりでなく、新しく義務対象となる事業場にとっては早急に対応すべき課題となるかもしれません。

そこでおすすめしたいのが、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」です。

弊社では、高度な専門性が求められるSDS作成業務の業務負担を軽減するため、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」を提供しています。

- 急遽自社でSDS作成を行わなければならなくなったが、専門的な知識を持った社員がいない

- SDS作成に大きな手間がかかっており、効率化したい

といったお悩みも、スマートSDSであれば物質構成と物性情報の入力を行えば高品質なSDSが標準的に作成されます。

期間限定で無料トライアルプランもご用意しています。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください