【SDS第2項】危険有害性の要約とは? 危険有害性情報や注意書き、Pコード・Hコードについて実際のSDSをもとに解説

更新:2025.08.21スマートSDSメディア編集部

SDSに記載が必須となる情報の一つに、第二項の「危険有害性の要約」があります。

こちらの情報はSDSで最も参照される要素であるだけでなく、SDSの第3項以降を作成するベースともなります。

本記事では、「危険有害性の要約」に記載するべき危険有害性情報や注意書きおよび、その調べ方や書き方について実際のSDSをもとにわかりやすく解説します。

また、SDSの作成に限らないSDSライフサイクル全体に生じてくる課題とその解決法についてこちらの資料にまとめています。今後の法改正を考慮した内容となっていますので併せてご利用ください。

SDSとは

SDSとは「安全データシート」の略で、Safety Date Sheet の頭文字をとったものになります。

これは、化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、その化学物質の危険性や取扱方法、保管方法などを提供相手に伝達するために交付されるもので、2025年4月現在では労働安全衛生法等に基づき約1600の物質に対してSDSの交付が義務付けられています。また、今後も法改正によりその義務対象は拡大していくことが予定されており、対象の事業者��は対応が急務となっています。

SDSに関する詳しい情報は別記事「SDS(安全データシート)とは? 交付義務や作成方法、項目について簡単にわかりやすく解説!」をご覧ください。

SDS第二項「危険有害性の要約」

SDSは16の項目からなります。そのうち第二項に該当するのが危険有害性の要約です。

こちらの項目には、主にGHS分類に基づく対象の化学物質に認められる取扱上の危険性について記述します。

具体的には、以下の情報について記載します。

・GHS分類結果

・GHS分類に基づく絵表示

・GHS分類に基づく注意喚起後

・危険有害性情報(Hコード)

・注意書き(Pコード)

それでは、以下でそれぞれの具体的な記載方法について、SDS作成ツール「スマートSDS」を用いて作成した実際のSDSをもとに紹介します。

参考:GHS分類とは

GHS分類とは、化学物質を危険有害性の種類・程度により分類し、使用者にわかりやすい形で表示した国連によって定められた分類方法です。

GHS分類では、化学品を物理化学的危険性、健康有害性、環境有害性の3つの観点から分析し、その結果を視認性の高い絵表示によって示します。

GHS分類に関しては、別記事「【2024年最新】GHSとは? 分類方法、区分、絵表示やSDS・ラベルとの関係について簡単にわかりやすく解説」で詳しく解説していますので合わせてご確認ください。

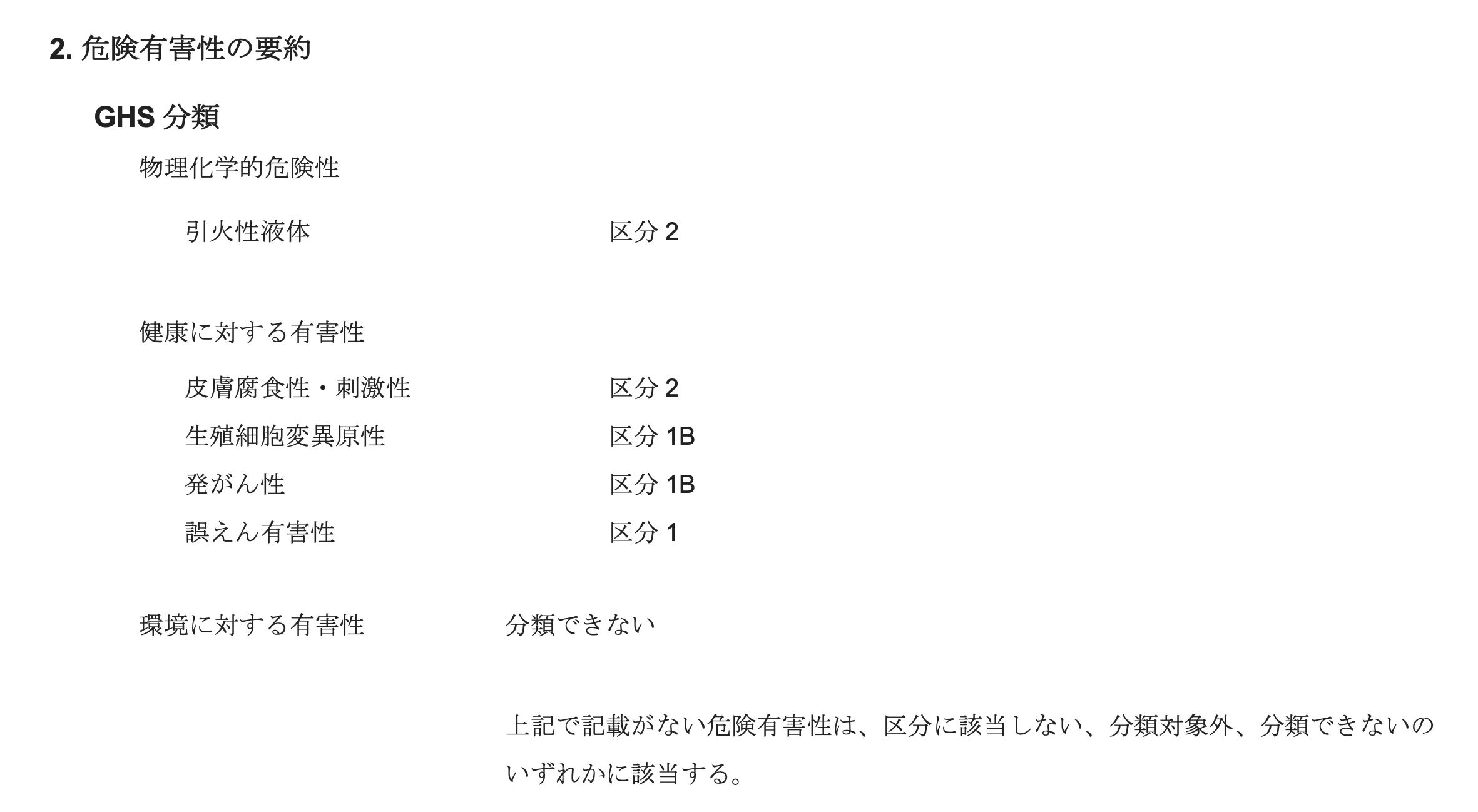

GHS分類結果

こちらの項目には、GHS分類を行なった結果について、危険有害性の名称とその区分を記載します。

以下は弊社が作成したSDSの一例です。

こちらの例では、GHS分類を行なった結果、引火性液体の区分2、皮膚腐食性・刺激性の区分2、生殖細胞変異原性の区分1B、発がん性の区分1B、誤えん有害性の区分1に該当したことが示されています。

それぞれの危険有害性について、物理化学的危険性と健康に対する危険性、環境に関する危険性について分けて記載しています。記載のない危険有害性に関しては、「上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない、分類対象外、分類できないのいずれかに該当する。」としています。

絵表示

こちらの項目では、GHS分類の結果に基づいて区分結果に基づいてシンボルと呼ばれる絵表示を行います。

分類結果に対してどの絵表示が対応するかは以下の厚生労働省が作成した表をご確認ください。

【引用】厚生労働省:職場の安全サイト

以下は先ほどと同様の例に対して絵表示を行なったものになります。

今回の物質は可燃性液体であるため炎の絵表示が該当します。また、生殖細胞変異原性・発がん性・誤えん有害性(吸引性呼吸器有害性)により健康有害性の絵表示が該当します。さらに、皮膚腐食性・刺激性(区分2)により感嘆符の絵表示が該当します。

注意喚起語

この項目には、その化学物質を「危険」または「警告」で分類した、注意喚起語と呼ばれる要素を記載します。

注意喚起語に関しても、GHS分類に基づく危険有害性によりどちらを用いるかが決定します。

危険有害性と注意喚起後の対応についてはこちらの厚生労働省のサイトに詳しい表が記載されていますのでご活用ください。

今回弊社で作成したSDSでは、上記のサイトに基づき「危険」の注意喚起後を記載しています。

危険有害性情報(Hコード)

こちらの項目には、該当する危険有害性についてより詳細な危険性に関する情報を記載します。この要素は危険有害性情報と呼ばれ、それぞれの危険有害性についてどのような危険有害性情報が該当するのかがHコードと呼ばれるコードでまとめられています。

危険有害性に対するHコード、危険有害性情報の対応についてはこちらの厚生労働省の提供する資料にまとめられています。

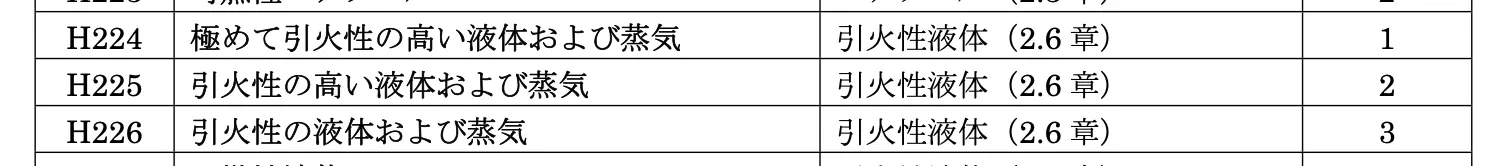

今回作成した例では、扱っている物質が引火性液体の区分2に該当するため資料の以下の図の部分を参照します。

これにより、引火性液体の区分2はH225の「引火性の高い液体および蒸気」に該当するとわかります。

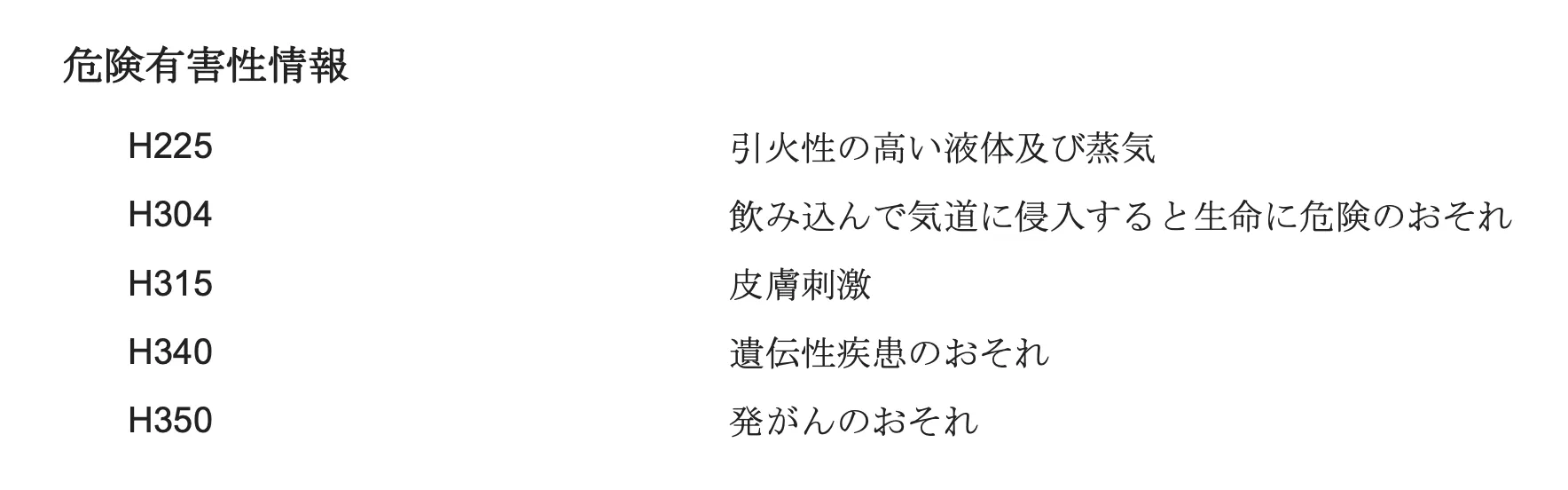

このような作業を例にあげた物質のすべての危険有害性について行い、それをSDSに記載した結果が以下になります。

危険有害性情報およびHコードは、GHSに基づく危険有害性に対して一対一で対応します。ですのでこちらの作業は比較的簡単に行うことができるでしょう。

注意書き(Pコード)

こちらの項目には、化学物質に対してその危険有害性をもとに扱い上の注意を記載します。「安全対策」「応急処置」「保管」「廃棄」の4つの項目に分かれており、Pコードと呼ばれるコードで参照します。

こちらについても危険有害性情報と同様に厚生労働省の資料にまとめられています。

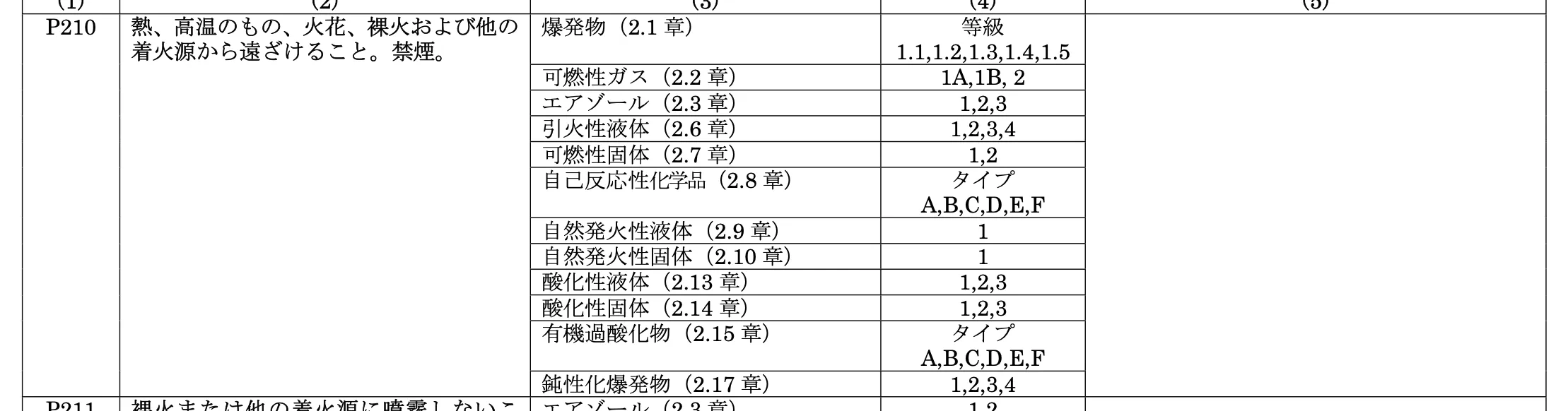

今回の例では、扱っている物質が引火性液体の区分2に該当するため資料の以下の部分を参照します。

これにより、P210の「熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。」の記載が必要である��とわかります。

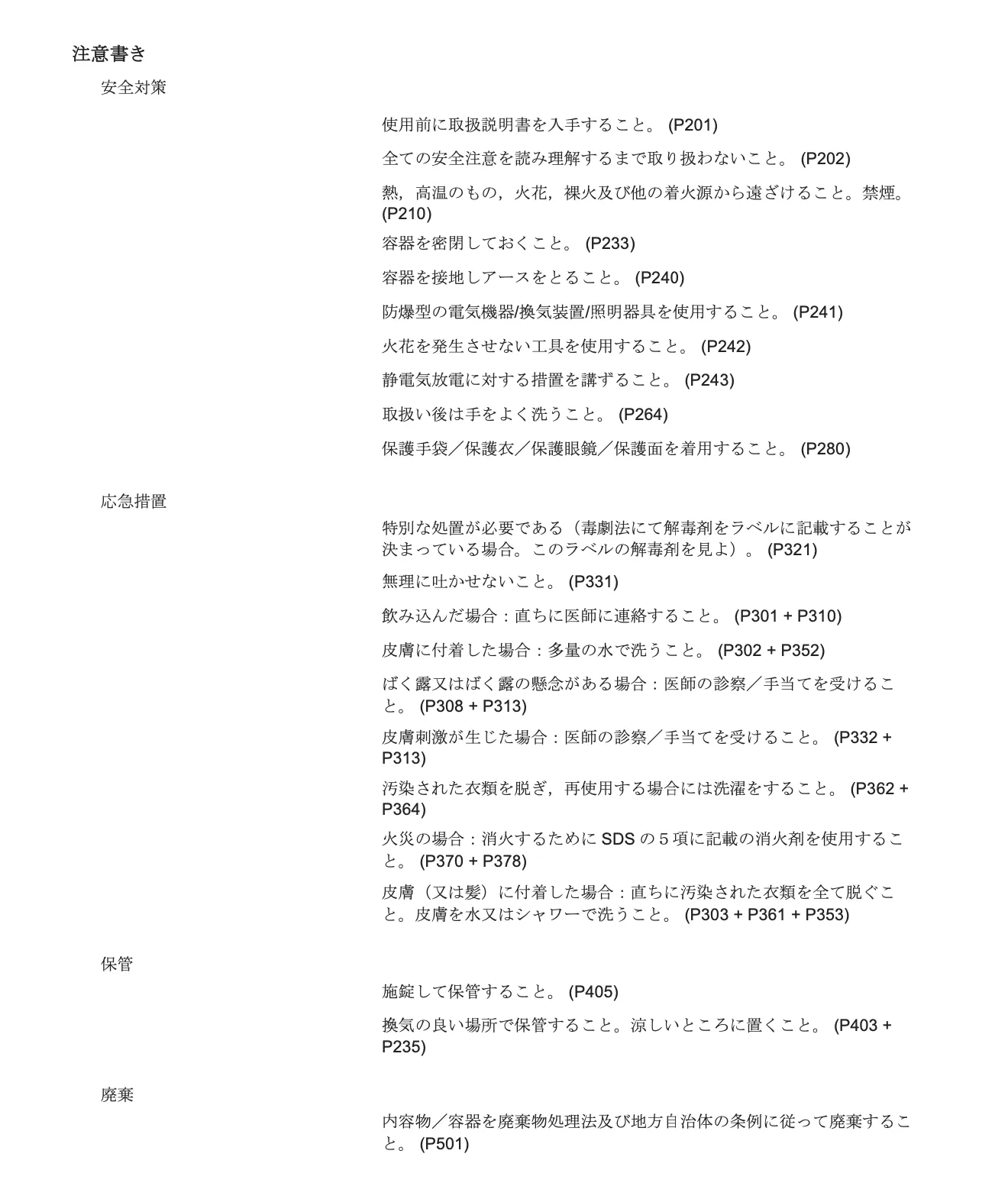

このような作業をすべての危険有害性について同様に行い、それをSDSに記載した結果が以下になります。

注意書きおよびPコードは、GHS分類に基づく危険有害性に対して一対一の対応をしていません。基本的にはある危険有害性に対して複数の注意書きおよびPコードが対応しています。さらに、使用に際して条件があるものもあり、比較的複雑な作業が要求されるでしょう。

SDSを簡単に作成する方法

今回はSDSの第2項である「危険有害性の要約」について弊社で実際に作成したSDSをもとに具体的な内容と作成方法を解説しました。

こちらの項目はSDSの必須事項であり正確な記載が求められますが、注意書きの作成などかなり手間のかかる工程が含まれていることも事実です。

さらに、これはSDSの必須16項目のうちの一つであり、これ以外にも手間のかかる工程がSDS作成業務には多くあります。

そこでおすすめしたいのが、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」です。

弊社では、高度な専門性が求められるSDS作成の業務負担を軽減するため、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」を提供しています。

- 急遽自社でSDS作成を行わなければならなくなったが、専門的な知識を持った社員がいない

- SDS作成に大きな手間がかかっており、効率化したい

といったお悩みも、スマートSDSであれば物質構成と物性情報の入力を行えば高品質なSDSが標準的に作成されます。

今回の記事で使用したSDSもスマートSDSを用いて作成しており、第2項の作成も必要な情報をもとに瞬時に完了します。

期間限定で無料トライアルプランもご用意しています。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。