【2024年】労働安全衛生法の改正まとめ:化学物質管理体系の変更について一覧で解説!

更新:2025.08.21スマートSDSメディア編集部

2024年4月1日に労働安全衛生法が改正されました。今回の改正は化学物質の自律的な管理を目指したさまざまな内容があり、化学物質を扱う事業者にとっては大きな負担となるでしょう。

本記事では2024年4月1日に施行された労働安全衛生法の改正内容を網羅的に解説します。法適合の確認にぜひ最後までご覧ください。

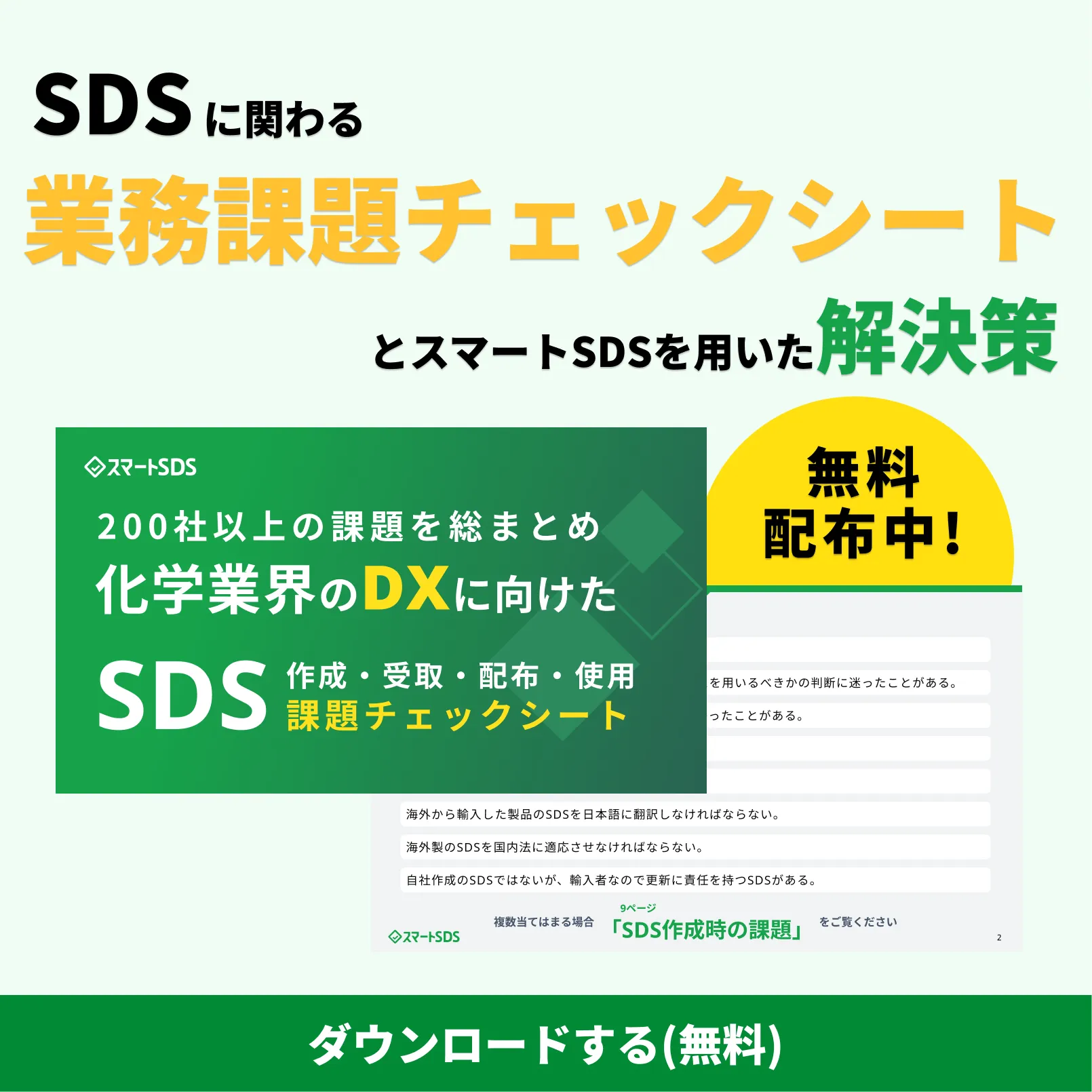

スマートSDSでは、こうした化学物質管理の法改正の最新の動向を踏まえ、「SDS関連業務の業務課題チェックシート」を無料で配布しています。ぜひダウンロードして業務にご活用ください。

労働安全衛生法について

労働安全衛生法は1972年に制定された、労働者の健康と安全を守ることを目的とした法律です。この法律は、職場での労働災害や健康被害を予防し、働く人々の安全や健康を守るために、事業者や労働者に対してさまざまな義務やルールを定めています。

労働安全衛生法は時代の変化や新たなリスクの登場に対応して定期的に改正されています。直近では2022年の5月31日に労働安全衛生法の改正が公布され、その内容が2023年4月1日、2024年4月1日と段階的に施行されていきました。また、今後2025年と2026年にも改正が予定されています。

本記事では、2024年4月1日に施行された改正内容について解説します。なお、2025年の改正内容については別記事「【2025年4月1日】労働安全衛生法の改正まとめ:義務対象物質の追加や労働者以外の保護措置について解説」で詳しく解説していますのでご覧ください。

改正の背景

改正前の状況

個別規制型の化学物質管理

労働安全衛生法が制定されて以降、日本の化学物質管理は50年以上の間「個別規制型」で行われてきました。

個別規制型とは個々の物質に対して危険性・有害性の確認や、それに対する取り扱い方法、保護具の着用などを各個法律で規定していくことです。

産業界では年々多くの化学物質が開発・利用されており、現在使用されている化学物質は約7万種類にのぼります。個別規制型の化学物質管理では、これらすべての化学物質を規制することは難しかったのです。

実際2024年4月1日以前、労働安全衛生法でリスクアセスメントの実施が義務付けられていた物質は674物質しかなく、それ以外の物質に関しては努力義務が定められるのみでした。

結果として、化学物質による労働災害の約8割が規制対象外の物質によるものとなっていたのです。

中小企業のノウハウ不足

また、中小企業における化学物質管理の課題も深刻でした。

平成29年のデータによれば、化学物質のリスクアセスメント実施率は50%強にとどまっています。その主な理由として、「必要な人材がいない」「実施方法がわからない」といったノウハウ不足が挙げられています。このような状況で、職場内での化学物質による健康被害や環境への影響が懸念されるケースが増加していました。

自律的な化学物質管理

こうした状況を踏まえて、2022年には「自律的な化学物質管理」を掲げた労働安全衛生法の改正内容が公布されました。

自律的な化学物質管理とは、事業者には主体的に職場で使用する化学物質の危険性や有害性を評価し、その結果に基づいて適切なばく露防止措置をとることが求められます。したがって、事業者には法令の遵守に限らず労働者の安全という結果が求められる形になります。

今回の改正は、自律的な化学物質管理という指針のもと施行される内容となります。

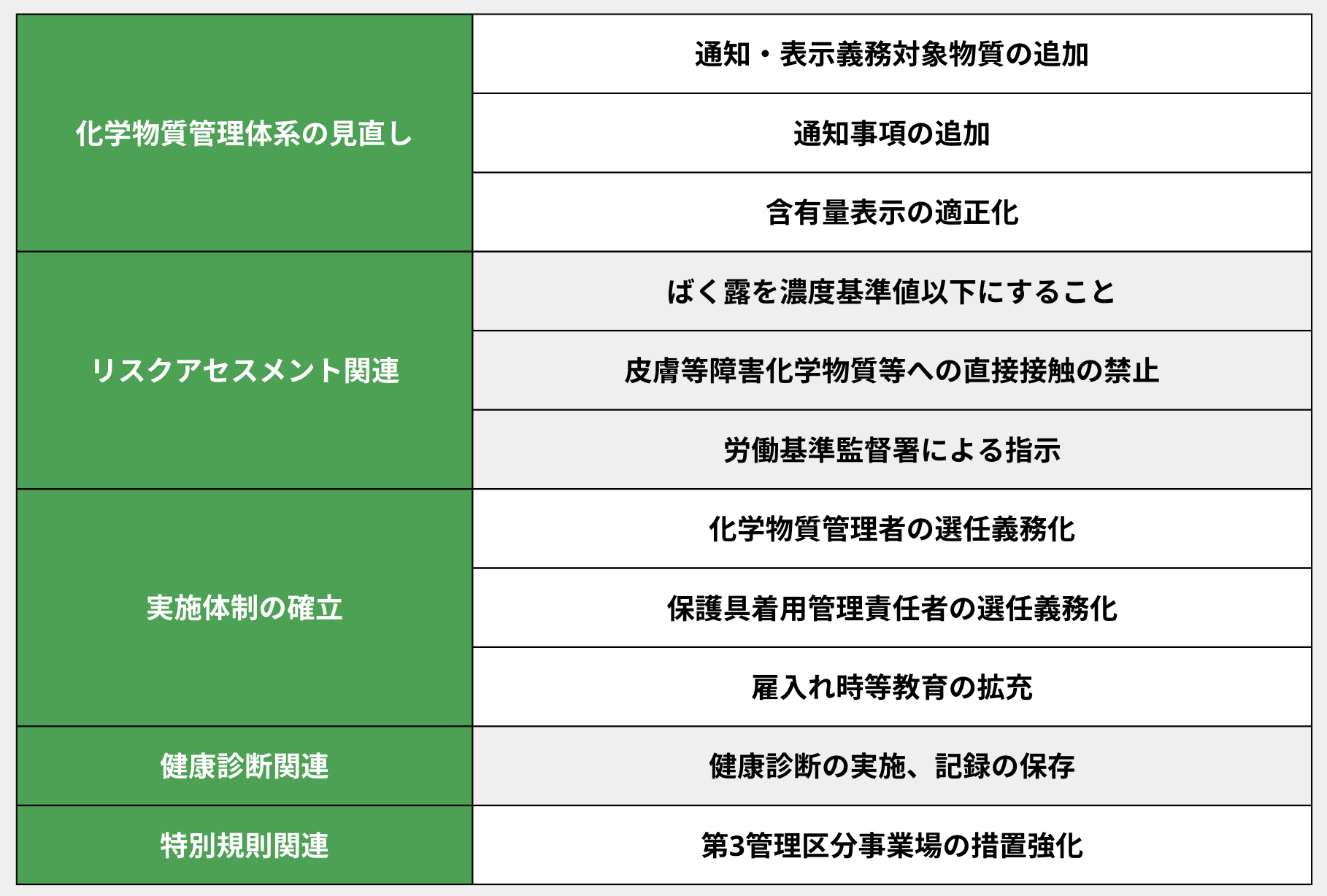

2024年の改正内容

2024年の労働安全衛生法改正内容は表にまとめると以下の通りとなります。

化学物質管理体系の見直し

通知・表示義務対象物の追加

通知・表示対象物質とは

通知・表示対象物質とは、通知対象物質と表示対象物質を合わせた言い方になります。

通知対象物質とは、労働安全衛生法においてSDSの交付が義務付けられている物質のことです。また、通知対象物質を基準値(裾切り値)以上含む混合物に関してもSDSの交付が義務付けられます。

表示対象物質とは、労働安全衛生法においてラベル等による危険性の表示が義務付けられている物質のことです。同様に、表示対象物質を裾切り値以上含む混合物に関してもラベル等による表示が義務付けられます。

通知対象物質と表示対象物質は、対象となる物質自体は同じものですが、裾切り値の違いがある場合があります。詳しくは別記事「表示対象物質と通知対象物質とは? 安衛法に基づく違いや一覧と、SDSとの関係について解説」で解説していますのでそちらもご覧ください。

改正内容

2024年4月1日以前は通知・表示対象物質として674の物質が定められていましたが、改正以降には896の物質が対象となります。

具体的な物質名に関しては、厚生労働省の職場のあんぜんサイトで物質名や裾切り値が示された一覧のExcelデータがダウンロードできます。

この改正は、政府が行なっていたGHS分類の結果を反映したものとなっています。2021年ごろから政府は年間50-100件の化学物質のGHS分類を実施しており、結果として危険性や有害性が認められた物質に義務が課される形となります。

今後の改正

政府によるGHS分類は現在も行われており、その結果は今後の改正内容に反映されます。

通知・表示義務対象物質に関してはこれ以降の労働安全衛生法改正でも追加されることが決定しています。

直近のものだと2025年4月1日および2026年4月1日にそれぞれ約700の化学物質が追加され、約2300物質が義務対象となる予定です。

今後数年のうちに追加される物質に関しては労働安全衛生総合研究所のサイトから一覧表がダウンロードできますので参考にしてください。

これらの改正により今までSDSを作成してこなかった事業場もSDS作成の必要が生じうるうえ、すでにSDSを作成している事業場でも業務負担が急増する可能性があります。スマートSDS Journalでは、改正を受けて生じる課題と、その解決方法について次の資料にチェックシートでまとめています。早めの方適合のために是非ご利用ください。

通知事項の追加

通知事項とは

通知事項とは、労働安全衛生法においてSDSへの記載が義務付けられている項目のことです。改正以前には次の11項目が義務付けられていました。

- 名称

- 成分およびその含有量

- 物理的及び化学的性質

- 人体に及ぼす作用

- 貯蔵または取扱い上の注意

- 流出その他の事故が発生した場合に構ずべき応急の措置

- 通知を行う者の氏名、住所及び電話番号

- 危険性または有害性の要約

- 安定性及び反応性

- 適用される法令

- その他参考となる事項

なお、SDSに記載すべき項目は労働安全衛生法以外にも化管法や毒劇法などでも定められていますが、JIS Z 7253「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」にある記載方法に準拠すれば全ての法律に対応したSDSを作成できます。

改正内容

2024年4月以降は、上記の11項目に加えて「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」が追加されます。

こちらに関しても、JIS Z 7253にある記載方法に準拠すれば対応することが可能です。

含有量表示の適正化

こちらはSDSの通知項目である「成分およびその含有量」の記載に関する変更になります。

含有量はJIS Z 7253の記載方法に準拠��すると、第2項「組成及び成分表示」に記載されます。具体的には、混合物中のある成分の濃度のことです。

従来は含有量の記載方法について、20-30%などの10%刻みでの表記が認められていましたが、今回の改正で重量パーセントでの表記が必須となりました。

なお、SDSの第2項の記載方法に関しては別記事「【SDS第2項】危険有害性の要約とは? 危険有害性情報や注意書き、Pコード・Hコードについて実際のSDSをもとに解説」で解説していますので、必要に応じてご覧ください。

リスクアセスメント関連

ばく露を濃度基準値以下にすること

濃度基準値とは

濃度基準値とは、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度以下のばく露に抑えることで健康障害を引き起こす恐れがないと判断されたものに設定される、最低限の基準値のことです。

濃度基準値が定められている物質は、濃度基準値設定物質として現在179物質が定められています。

この一覧は、厚生労働省の職場のあんぜんサイトからPDFデータがダウンロードできます。

改正内容

今回の改正では、上記の対象物質を取り扱う屋内事業場に対して、労働者が当該物質にばく露される程度を濃度基準値以下にしなければならないことが定められました。

なお、濃度基準値はあくまで労働者のばく露がそれを上回ってはいけない基準であるため、労働者の呼吸域の濃度が濃度基準値を上回っていても、呼吸用保護具等により労働者自身のばく露が濃度基準値を下回っていれば許容されます。

そもそも2023年4月1日の施行時には、労働者のリスクアセスメント対象物へのばく露を以下のような方法を用いて最小限にしなければならないことが定められていました。

- 代替物等の使用

- 発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置の設置

- 作業方法の改善

- 有効な呼吸用保護具の使用

今回の改正で、濃度基準値設定物質に関しては明確な基準値が定められた形になります。

皮膚等�障害化学物質等への直接接触の防止

皮膚等障害化学物質等とは

今回、皮膚等障害化学物質等とされているものは、GHS分類に基づく次のものが対象となります。

- 皮膚腐食性/刺激性-区分1

- 呼吸器感作性または皮膚感作性-区分1

- 眼に対する重篤な腐食性または刺激性-区分1

- その他皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる有害性

なお、GHS分類については別記事「【2024年最新】GHSとは? 分類方法、区分、絵表示やSDS・ラベルとの関係について簡単にわかりやすく解説」を参照してください。

改正内容

今回の改正では、リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の上に位置する義務として、皮膚等障害化学物質等を取り扱っている場合の適切な保護具の使用が義務化されました。

この場合、保護具には保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物等が該当します。

また、保護具着用義務があることが判明した際には、同時に後述��する保護具着用管理責任者の選任も必須となります。

2023年の改正で、健康障害を起こしうる化学物質を取り扱っている事業者に対して、保護具使用の努力義務が定められていましたが、今回健康障害があることが明らかな物質に対して義務が明確化された形となります。

労働基準監督署長による指示

改正内容

化学物質による労働災害が発生した、又は発生する恐れのある事業場に対して、労働基準監督署長はその判断に基づき、改善の指示を出せるようになりました。

指示を受けた事業者は、化学物質管理専門家からリスクアセスメントやそれに基づく措置の実施状況や、労働者への教育や周知の状況に関する助言を受けた上で、1ヶ月以内に改善計画を作成し、労働基準監督署長に提出し、それに基づく措置を実施しなければなりません。

さらに、その措置の記録を作成し、化学物質管理専門家からの助言や改善計画とともに3年間保存しなければなりません。

参考:化学物質管理専門家とは

化学物質管理専門家は、化学物質管理者とは異なります。化学物質管理専門家は次のいずれかに該当するものとされています。

- 労働衛生工学区分の労働衛生コンサルタント試験に合格し、5年以上の実務経験がある者

- 衛生工学衛生管理者免許を受け、8年以上の実務経験がある者

- 作業環境測定士として6年以上を実務を経験し、厚生労働省の定める講習を修了した者

- CIH労働衛生コンサルタントの称号の使用を許可されている者

- 日本作業環境測定協会認定のオキュペイショナルハイジニスト

- 日本作業環境測定協会認定の作業環境測定インストラクター

- IOHA認定のオキュペイショナルハイジニスト、インダストリアルハイジニスト

また、化学物質管理専門家は事業場における適切な化学物質管理について客観的な判断を下す立場であるため、基本的に事業場外部の専門家であることが望まれます。

なお、化学物質管理専門家の名簿は以下のサイトで公開されています。専門家の活用が必要となった場合にご利用ください。

日本労働安全コンサルタント会ー化学物質管理専門家等資格確認名簿

実施体制の確立

化学物質管理者の専任義務化

化学物質管理者とは

化学物質管理者は、「事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理するもの」として位置付けられており、化学メーカーや工場で使用される化学物質の安全管理を担当する者のことを指します。

具体的には、SDSの交付やラベルの作成などの業務の管理および、事業場でのリスクアセスメントやばく露防止措置について労働者に指示、教育を行います。

改正内容

今回の改正では、リスクアセスメント対象物を取り扱っているすべての事業場に対して化学物質管理者の選任が義務化されました。

この改正のポイントは、対象物質を製造していなくても取り扱っていれば義務の対象である点、事業者全体ではなく、工場や作業所等の事業場ごとに選任義務が発生する点です。

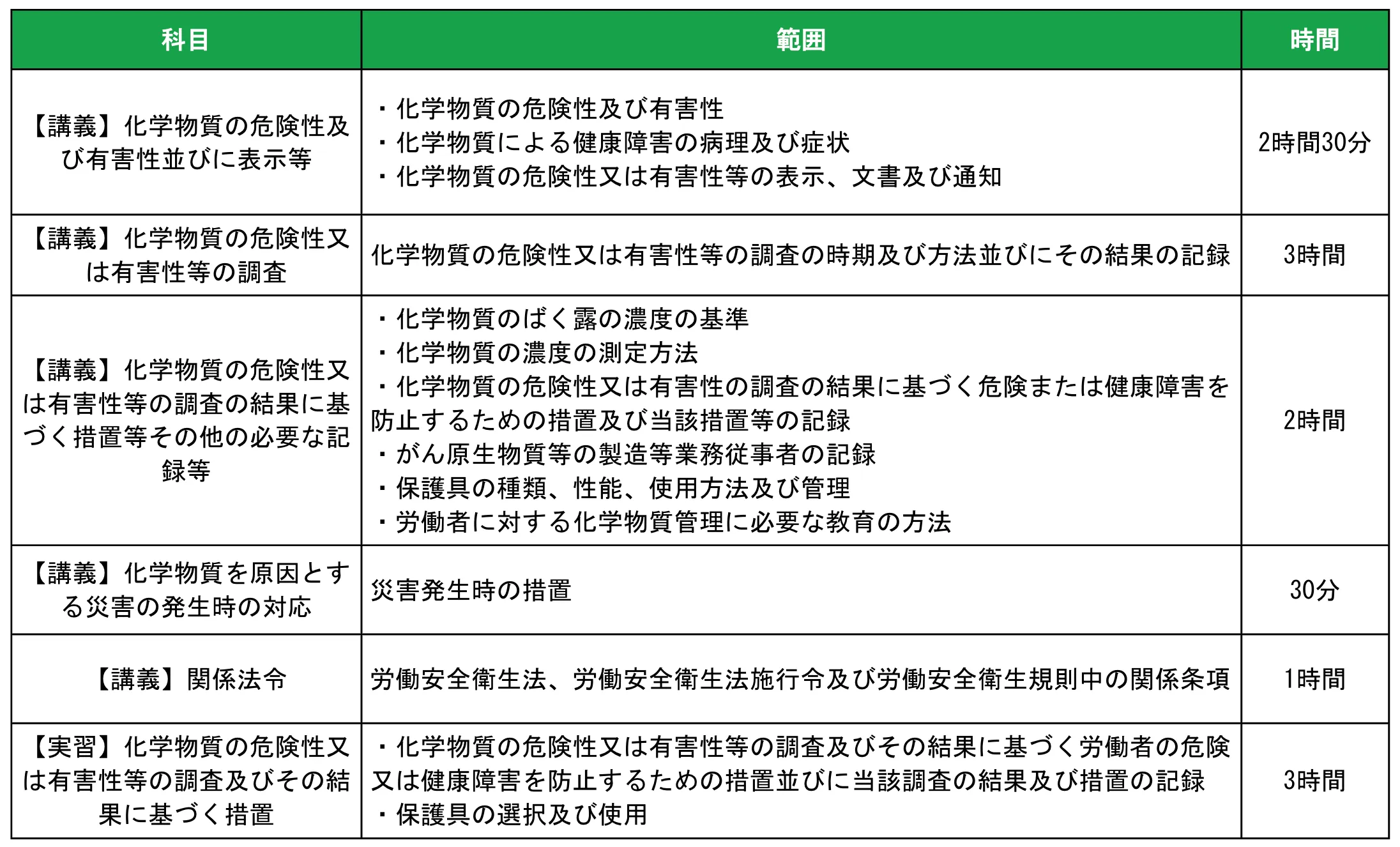

また、化学物質管理者には選任要件があり、厚生労働省が定める以下の講習を受講している者から選任する必要があります。

なお、化学物質管理者の詳しい職務や選任要件については別記事「【2024年選任義務化】化学物質管理者とは? 資格要件や職務、義務化対象についてわかりやすく解説」で解説しておりますので、ぜひご覧ください。

保護具着用管理責任者の専任義務化

保護具着用管理責任者とは

保護具着用管理責任者とは、事業場において保護具の適切な選択、使用、管理に関する業務を行うもののことです。

実際の業務としては、化学物質管理者の指示のもと保護具に関するチェックリスト等を作成し、事業場における保護具の全体的な管理を行います。

保護具着用管理責任者の職務や選任要件について詳しくは別記事「【選任義務化】保護具着用管理責任者とは? 講習や資格、選任要件についてわかりやすく解説!」で解説していますので、併せ�てご確認ください。

改正内容

今回の改正では、リスクアセスメント対象物を取り扱っている事業場において保護具を使用する場合に、保護具着用管理責任者の選任が義務付けられる形となりました。

保護具着用管理責任者に関しても、化学物質管理者と同様事業場ごとに選任義務の判断が必要です。

また、保護具着用管理責任者は次のいずれかに該当する者から選任します。

- 化学物質管理専門家に該当する者

- 作業環境管理専門家に該当する者

- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

- 第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者

- 有機溶剤作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習又は特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者

- 安全衛生推進者に係る講習の修了者

雇入れ時等教育の拡充

労働安全衛生法では、雇入れ時や作業内容が変更された際などには労働者は安全衛生教育を行うことが義務付けられています。

この教育内容のうち、作業場の危険性や保護具、作業手順等に関する項目は製造業や建設業などの工業的な業種以外の事業者は省略が認められていましたが、2024年4月以降はその省略規定が廃止されます。

危険性または有害性のある化学物質を扱うすべての事業者は必要な教育を労働者に施さなければなりません。

健康診断関連

健康診断の実施、記録の保存

改正内容

今回の改正では、これまで特別規則対象物質にしか定められていなかった健康診断の規定がリスクアセスメント対象物にも規定されることとなりました。

リスクアセスメント対象物を扱っている事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき必要があると認めるとき、医師等の意見を考慮して健康診断を実施しなければなりません。

また、濃度基準値対象物質を扱っている物質に対して労働者が濃度基準値を超えてばく露した恐れのある場合は、当該労働者に対して必要な健康診断を行わなければなりません。

これらの実施の判断は事業者が医師等の意見をもとに行わなければならず、自律的な管理が求められます。

なお、リスクアセスメント対象物健康診断は、特別規則対象物質に対する健康診断(いわゆる特殊健康診断)の対象である物質に関しては、重複して行う必要はありません。

記録の保存

先述したリスクアセスメント対象物健康診断を実施した場合、その記録を作成し5年間保存しなければなりません。

なお、がん原生物質を対象とした健康診断の場合は保存期間が30年に延長されます。

がん原生物質は、厚生労働省によると、政府GHS分類の結果発がん性の区分が1(1A,1B)であるもののうち、エタノールを除いたものであるとされています。

特別規則関連

第3管理区分事業場の措置強化

第3管理区分とは

第3管理区分とは、作業環境測定を行なった結果、空気中の測定対象物の平均濃度が管理濃度を超える等により作業環境が適切でないと判断される状態のことを指します。

作業場が第3管理区分に区分された場合、すぐに点検や改善を実施する必要があります。

管理濃度に関しては、「管理濃度とは? 一覧や許容濃度との違いについてわかりやすく解説」でわかりやすく解説していますので併せてご確認ください。

第3管理区分に区分された場合

もし作業場が第3管理区分に区分された場合、事業者は直ちに該当場所の作業環境の改善の可否と、その改善方法について外部の作業環境管理専門家の意見を聞かなければなりません。

作業環境の改善が可能と判断された場合、作業環境管理専門家の意見をもとに必要な措置を行なった上で、作業環境測定を行いその効果を確認しなければなりません。

改善困難と判断された場合および、措置の効果が確認できない場合

作業環境管理専門家に作業環境の改善が困難と判断された場合および、必要な措置を講じたにもかかわらず測定結果が第3区分に分類された場合、以下の義務が発生します。

- 濃度測定の結果をもとに、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること

- 呼吸用保護具が適切に使用されていることを確認すること

- 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に関する指導や管理を行わせること

- 作業環境管理専門家の意見およびそれに基づく措置の結果を労働者に周知すること

- これらの措置の実施内容を所轄労働基準監督署に提出すること

また、これらの措置を講じてから作業場の測定結果が改善されるまでの間、6ヶ月に1回の濃度測定とおよびそれに基づく保護具の選定、1年に1度の保護具の適切な使用の確認が義務付けられます。

参考:作業環境管理専門家とは

作業環境管理専門家は、事業場の化学物質管理に適切な判断を下すため外部の専門家であることが必要です。要件としては、以下のいずれかに該当すべきとされています。

- 化学物質管理専門家の要件に該当する者

- 労働衛生工学区分の労働衛生コンサルタント試験に合格し、3年以上の実務経験がある者

- 化学区分の労働安全コンサルタント試験に合格し、3年以上の実務経験がある者

- 衛生工学衛生管理者免許を受け、6年以上の実務経験がある者

- 3年以上の衛生管理士としての実務経験がある者

- 6年以上の作業環境測定士としての実務経験がある者

- 作業環境測定士として4年以上を実務を経験し、厚生労働省の定める講習を修了した者

- オキュペイショナルハイジニスト等の外国の資格を有する者

なお、作業環境管理専門家の名簿は以下のサイトで公開されています。専門家の利用が必要な場合にご利用ください。

労働安全衛生法改正まとめ

2024年4月1日の改正は、化学物質を扱う事業者にとって非常に大きな負担となることでしょう。特に、「表示・通知対象物質の追加」に関しては、今までSDSの作成が義務付けられていなかった物質のSDS作成が義務化されるだけでなく、すでにあるSDSの内容を更新しなければならない場合もあります。

具体的には、新しく規制対象となった物質を含む化学品のSDSの15項「適応法令」等に、今回追加される規制内容を追記しなければなりません。こうした作業はSDSが適切に管理されていないと、該当するSDSをリストアップするだけでも大変骨の折れる作業となります。

そこでおすすめしたいのが、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」です。

弊社では、高度な専門性が求められるSDS作成更新業務の業務負担を軽減するため、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」を提供しています。

- 法改正で急遽SDS作成を行わなければならなくなったが、専門的な知識を持った社員がいない

- SDSが適切に管理されておらず、更新にかなりの手間がかかる

といったお悩みも、スマートSDSであれば物質構成と物性情報の入力を行えば高品質なSDSが標準的に作成されます。

スマートSDSでは、既存のSDSをPDFから読み取り、統一的なフォーマットで一元管理することが可能です。

また、管理してあるSDSを法改正などに合わせて一括更新する機能も備えています。

期間限定で無料トライアルプランもご用意しております。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。