【選任義務化】保護具着用管理責任者とは? 講習や資格、選任要件についてわかりやすく解説!

更新:2025.09.29スマートSDSメディア編集部

2024年の労働安全衛生規則改正により、「保護具着用管理責任者」の選任が義務化されました。これにより、安全メガネや防じんマスクなどの保護具の“正しい使用”を管理・徹底する体制が、企業に求められることになります。

「そもそも保護具着用管理責任者とは何者なのか?」「誰を選任すべき?」「講習は必須?資格は?」——こうした疑問を持つ担当者も多いはずです。

本記事では、保護具着用管理責任者の役割から選任要件、必要な講習や資格までをわかりやすく解説。法改正に対応するために押さえておきたいポイントを、実務目線で整理します。

スマートSDSでは、こうした化学物質管理の法改正の最新の動向を踏まえ、「SDS関連業務の業務課題チェックシート」を無料で配布しています。ぜひダウンロードして業務にご活用ください。

保護具着用管理責任者とは

保護具着用管理責任者とは、労働災害を防ぐために、作業に応じた保護具(防じんマスク、防毒マスク、安全メガネ、保護帽など)の適切な着用を管理・指導する責任者のことです。

保護具着用管理責任者は2024年4月の労働安全衛生規則の改正により、ある条件を満たす事業場に対して選任が義務付けられる形となりました。

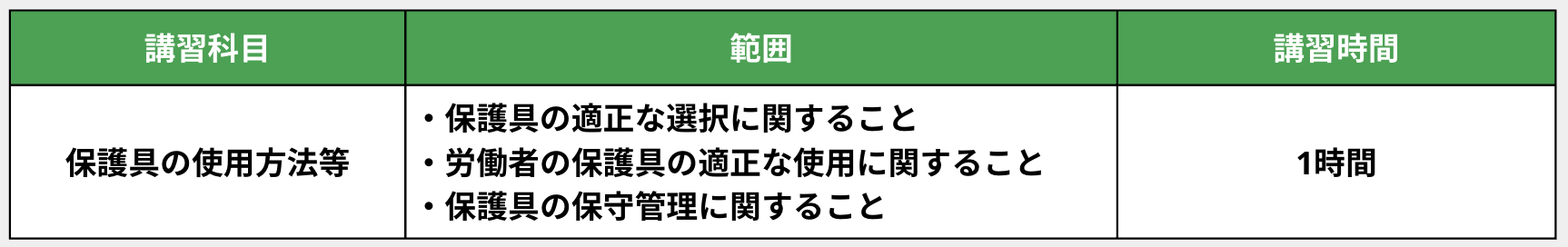

保護具着用管理責任者の職務は以下のように定められています。

- 保護具の適切な選択に関すること

- 労働者の保護具の適切な使用に関すること

- 保護具の保守管理に関すること

以上から保護具着用管理責任者は、作業場の環境や作業手順などから適切な保護具を選定し、労働者への教育、保護具の機能管理など事業場における保護具の運用に関する責任者として、安全衛生管理体制の重要な一角を担う役割であると言えるでしょう。

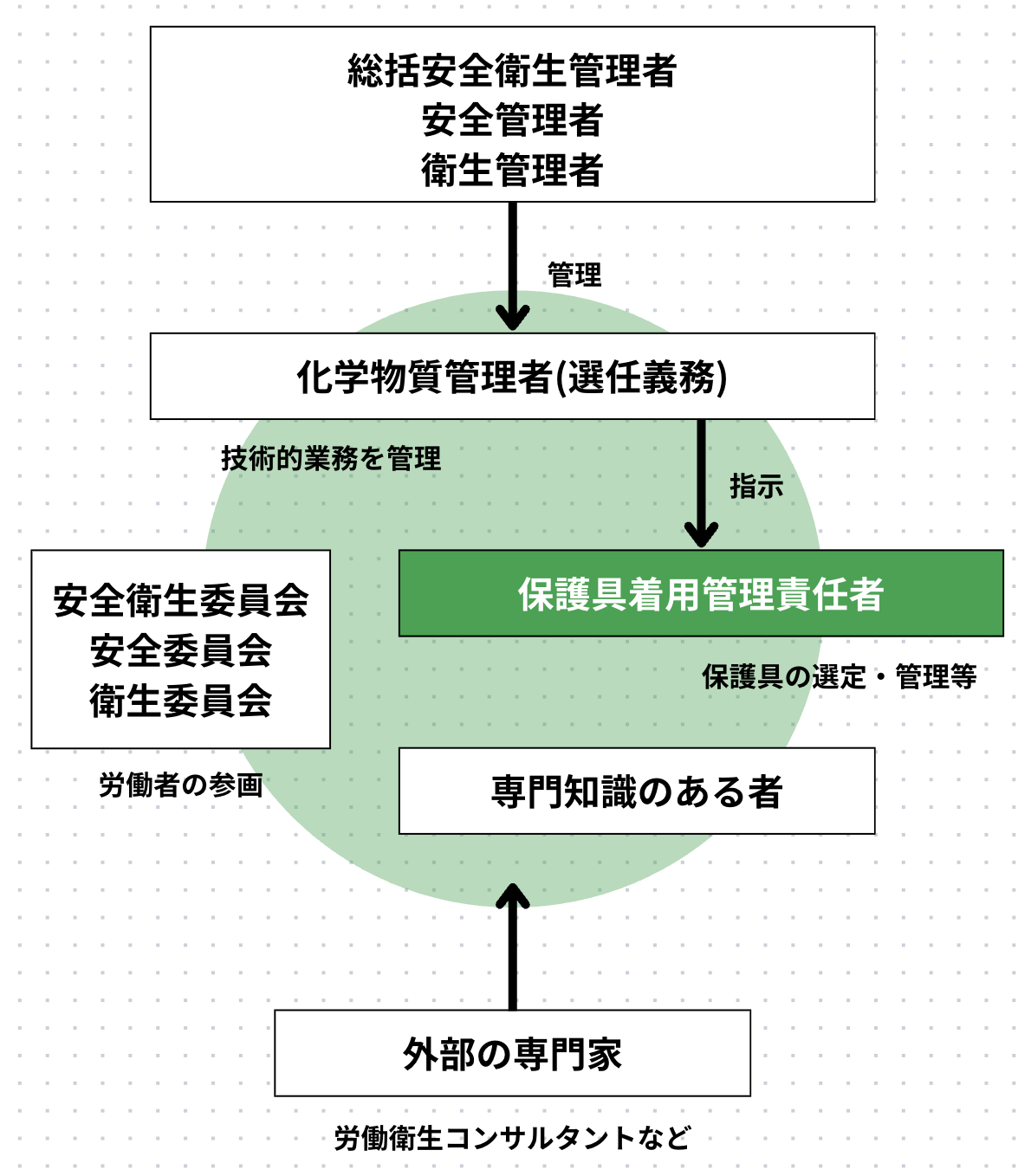

保護具着用管理責任者の位置付け

保護具着用管理責任者は、事業場において化学物質管理者のもとで保護具に関する業務を管理します。化学物質管理者は事業場におけるリスクアセスメンとの技術的事項も管理するもののことです。詳細は別記事「【2024年選任義務化】化学物質管理者とは? 資格要件や職務、義務化対象についてわかりやすく解説」をご覧ください。

なお、保護具着用管理責任者は事業者全体としての選任ではなく、事業場ごとに選任義務が発生する点に注意してください。

上図は事業場における化学物質のリスクアセスメントのイメージ図になりますが、保護具着用管理責任者は化学物質管理者の元で保護具の選定、管理を行います。

参考:リスクアセスメントについて

リスクアセスメントとは、作業における危険性や有害性を特定し、それによる労働災害や健康障害のリスクを見積もり、対策の優先度やリスク低減措置を決定するまでの一連の手順を言います。リスクアセスメントは労働安全衛生法では、第57条の3第3項に「危険性または有害性の調査」と規定されているものです。

リスクアセスメントは「リスクアセスメント対象物」という物質群に対しては実施義務が定められており、それ以外の物質に対しても努力義務が定められています。

リスクアセスメント対象物は、労働安全衛生法においてSDS交付およびラベル作成が義務付けられている物質のことであり、2025年4月現在、約1600の物質が対象となっています。具体的な物質名に関しては「表示・通知対象物質の一覧をダウンロード」からEXCELデータがダウンロード可能です。

また、リスクアセスメント対象物の範囲は今後の法改正により拡大していくことが決定しています。2026年4月には約2300の化学物質がその対象となるとされているため、現在化学物質管理者の選任やSDSの作成の義務対象でない事業場もいずれ対象となりうる点に注意が必要です。

【関連記事】

リスクアセスメント:化学物質のリスクアセスメントとは? 対象物質ややり方について簡単に解説

表示・通知対象物質:表示対象物質と通知対象物質とは? 安衛法に基づく違いや一覧と、SDSとの関係について解説

労働安全衛生法の改正について

労働安全衛生法とは、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するための法律です。この法律は労働環境の変化や新たなリスクに対応するため、近年複数回の改正が行われています。

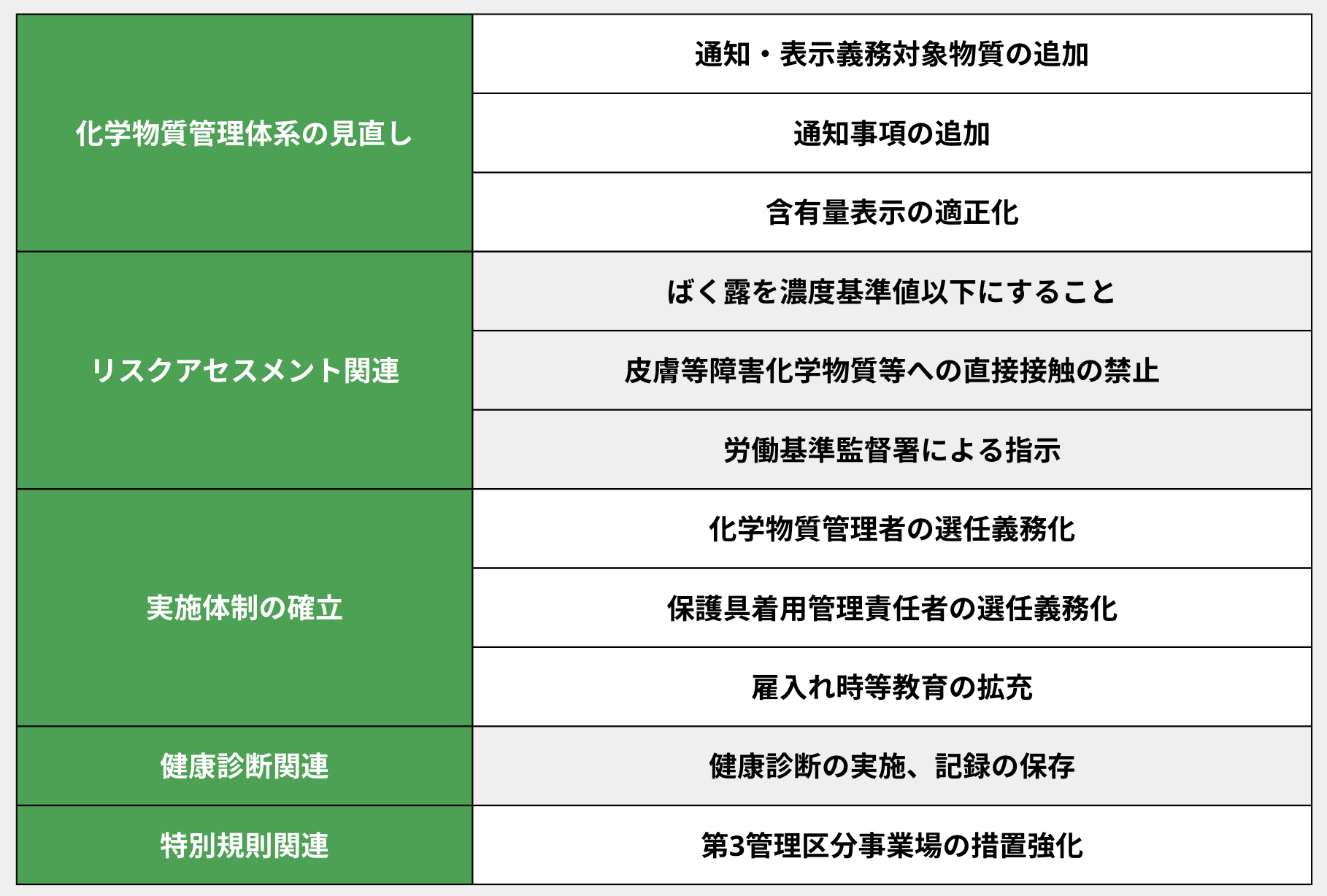

2024年4月の改正は、2022年より推進されていた「自律的な化学物質管理」に関する規定を定めたものです。通知・表示対象物の追加や、SDSの更新・通知に関することなどさまざまなことが定められましたが、そのうちの一つに「保護具着用管理責任者の選任義務化」がありました。

なお、2024年の改正内容については、別記事「【2024年】労働安全衛生法の改正まとめ:化学物質管理体系の変更について一覧で解説!」でまとめていますので、ご覧ください。

改正の背景

今回の改正の背景には化学物質による労働災害をめぐる状況があります。

産業界で使用される化学物質の種類は年々増加しており、現在利用されているだけでもその数は7万以上あると言われています。一方で、従来から日本では一つ一つの物質に対して危険性・有害性の確認や、それに対する取り扱い方法、保護具の着用などを各個法律で規定する「個別規制型」の化学物質管理が取られており、未評価の化学物質も多く存在しました。この状況を逆手にとって、一部の工場などでは、使用していた化学物質が特定化学物質等に指定されるとその物質の使用をやめ、規制の緩い似たような物質を十分な安全性の確認をせずに使うといったことが行われていました。

こうして規制外の物質に対する労働者のばく露リスクが増加し、化学物質による労働災害の約8割が、規制対象外の物質によるものとなっていたのです。

このような状況に陥っていた原因の一つとしては、中小企業内のノウハウ不足があります。平成29年のデータでは化学物質のリスクアセスメントの実施率は50%強であり、実施しない理由としては「人材がいない」「方法がわからない」といったものが多かったのです。

こうした背景から、職場内での化学物質による健康障害や環境への影響が懸念されるケースが増え、法的にリスクアセスメントの実施と管理者の選任が求められるようになりました。

2024年の改正内容

こうした状況を踏まえて、2022年には「自律的な化学物質管理」を掲げた労働安全衛生法の改正内容が公布されました。

自律的な化学物質管理では、従来の個別規制型の化学物質管理と異なり、事業者には主体的に職場で使用する化学物質の危険性や有害性を評価し、その結果に基づいて適切なばく露防止措置をとることが求められます。したがって、事業者には法令の遵守に限らず労働者の安全という結果が求められる形になります。

今回の改正は、自律的な化学物質管理という指針のもと施行され��る内容となります。

保護具着用管理責任者の選任義務以外には、具体的に次の表のような改正が行われました。それぞれの改正内容の詳細については別記事「【2024年】労働安全衛生法の改正まとめ:化学物質管理体系の変更について一覧で解説!」を参照してください。

今後の改正

労働安全衛生法は今後も改正予定が定められています。具体的には、2025年には表示・通知対象物質の追加や、労働者への通知に関する改正がなされ、2026年までには先述のとおりリスクアセスメント等の規制対象物質を約4倍にまで拡大する改正がなされます。

2026年の改正内容については、別記事「【2026年】労働安全衛生法改正まとめ:化学物質に関する法規制の最新動向をいち早く解説!」でまとめています。

化学物質を扱う事業者は、こうした化学物質��に関する法改正を迅速に把握し、適切な対応をとっていく必要があります。スマートSDSは労働安全衛生法や化審法などの化学物質に関する法改正が行われた際にメールアラートでそれを通知しているほか、改正内容に対応したSDSの一括更新機能などを搭載しています。今後の法改正にお悩みの事業者様はぜひお試しください。

保護具着用管理責任者を選任しなければならない条件

リスクアセスメント対象物を取り扱っている事業場で、保護具を使用することになった場合

事業場において保護具を使用する際には、保護具着用管理責任者を選任しなければならないと定められています。

なお、保護具を着用する状況としては以下のような状況が考えられます。

- 皮膚等障害化学物質の製造・取り扱い時

- 特別規則の記載内容に則り保護具を使用する場合

- その他事業者の判断で保護具を使用する場合

なお、皮膚等障害化学物質は、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが��明らかな化学物質と定められており、皮膚刺激性有害物質と皮膚吸収性有害物質の二つから構成されます。

皮膚刺激性有害物質 | 国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されている化学物質。ただし、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等の特別規則において、皮膚又は眼の障害を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。 |

皮膚吸収性有害物質 | 皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質。ただし、特化則等の特別規則において、皮膚または眼の障害等を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。 |

皮膚等障害化学物質に分類される物質は現状1064物質あり、厚生労働省のサイトで一�覧がダウンロードできます。

作業環境測定の結果が第3管理区分に分類された場合

作業環境測定

労働安全衛生法では「事業者は、有害業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」とされています。

事業者は、労働安全衛生法施行令で定められる以下のような作業場について、「作業環境測定基準」に従って作業環境測定を行わなければなりません。その結果得られた空気中の化学物質の濃度について、管理濃度との比較を行い、当該作業場を第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分のいずれかに分類を行います。

なお、管理濃度については別記事「管理濃度とは? 一覧や許容濃度との違いについてわかりやすく解説」で解説していますので、併せてご確認ください。

その後、分類された区分に基づき、作業環境の改善措置を行います。もし作業環境が第三管理区分に分類された場合、その後の状況に応じて保護具着用管理責任者の選任が義務となる場合があります。

作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合

作業環境測定の結果、作業場が第3管理区分に分類された場合、事業者は直ちに該当場所の作業環境の改善の可否と、その改善方法について外部の作業環境管理専門家の意見を聞かなければなりません。

作業環境管理専門家に作業環境の改善が困難と判断された場合に保護具着用管理責任者の選任が義務となります。具体的には以下の義務が発生します。

- 濃度測定の結果をもとに、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること

- 呼吸用保護具が適切に使用されていることを確認すること

- 保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に関する指導や管理を行わせること

- 作業環境管理専門家の意見およびそれに基づく措置の結果を労働者に周知すること

- これらの措置の実施内容を所轄労働基準監督署に提出すること

また、これらの措置を講じてから作業場の測定結果が改善されるまでの間、6ヶ月に1回の濃度測定とおよびそれに基づく保護具の選定、1年に1度の保護具の適切な使用の確認が義務付けられます。

作業環境管理専門家は事業場について客観的な評価を下すため外部の専門家が望ましいとされますが、要件は以下のようになっています。

- 化学物質管理専門家の要件に該当する者

- 労働衛生工学区分の労働衛生コンサルタント試験に合格し、3年以上の実務経験がある者

- 化学区分の労働安全コンサルタント試験に合格し、3年以上の実務経験がある者

- 衛生工学衛生管理者免許を受け、6年以上の実務経験がある者

- 3年以上の衛生管理士としての実務経験がある者

- 6年以上の作業環境測定士としての実務経験がある者

- 作業環境測定士として4年以上を実務を経験し、厚生労働省の定める講習を修了した者

- オキュペイショナルハイジニスト等の外国の資格を有する者

なお、作業環境管理専門家の名簿は以下のサイトで公開されています。必要な場合にご利用ください。

改善措置を行ったが、評価が第3管理区分から改善しなかった場合

作業環境管理専門家に改善可能と判断された場合、改善のために必要な措置を行い、措置を講じたのちにもう一度作業環境測定を行います。その結果評価が第三管理区分から改善しなかった場合にも保護具着用管理責任者の選任が義務となるほか、上記と同様の義務が生じます。

保護具着用管理責任者の選任要件

保護具着用管理責任者を選任する義務が生じた場合、事業者は対応を行わなければなりません。保護具着用管理責任者という資格は存在しませんが、事業者は保護具に関する知識及び経験を有すると認められるもののうちから保護具着用管理者を選任しなければならないとされており、具体的には以下のような人物が該当します。

- 化学物質管理専門家の要件に該当する者

- 作業環境管理専門家の要件に該当する者

- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者

- 第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者

- 有機溶剤作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習又は特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者

- 安全衛生推進者に係る講習の修了者

なお、化学物質管理専門家は、化学物質管理者とは異なります。化学物質管理専門家は次のいずれかに該当するものとされています。

- 労働衛生工学区分の労働衛生コンサルタント試験に合格し、5年以上の実務経験がある者

- 衛生工学衛生管理者免許を受け、8年以上の実務経験がある者

- 作業環境測定士として6年以上を実務を経験し、厚生労働省の定める講習を修了した者

- CIH労働衛生コンサルタントの称号の使用を許可されている者

- 日本作業環境測定協会認定のオキュペイショナルハイジニスト

- 日本作業環境測定協会認定の作業環境測定インストラクター

- IOHA認定のオキュペイショナルハイジニスト、インダストリアルハイジニスト

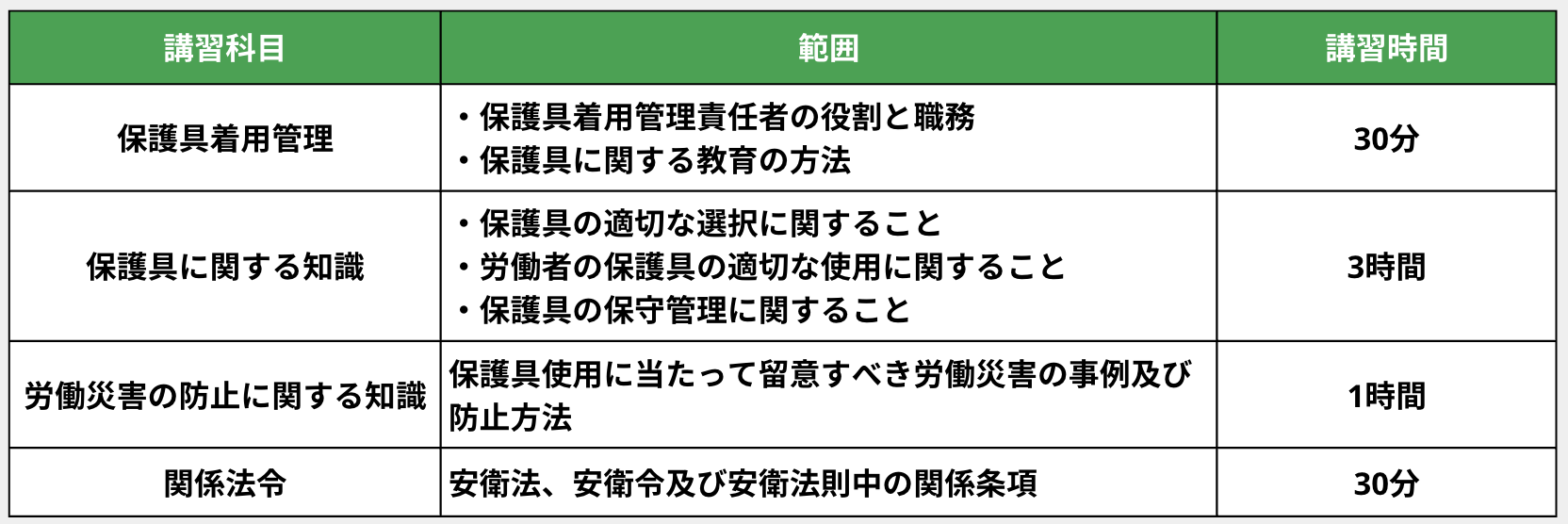

また、上記のいずれかに該当する人物を作業場で選任することが困難な場合は、以下の保護具の管理に関する教育を受講したものから選任することとされています。

学科試験

実技試験

【参考】安全衛生マネジメント協会:保護具着用管理責任者教育講習界のご案内

なお、「保護具に関する知識及び経験を有する者」に該当するものについても、上記の講習を受講することが推奨されています。講習には中災防などが開催しているものがあります。

保護具着用管理責任者に関する注意

保護具着用管理責任者の選任期限

化学物質を扱う事業者は、保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した場合、14日以内に保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。

保護具着用管理責任者を選任しなければいけなかったことが発覚した場合には直ちに選任を行うようにしてください。

保護具着用管理責任者選任後について

事業者は保護具着用管理責任者の選任後以下の2点を行わなければいけないと定められています。

- 選任された保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい場所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならない。

- 当該保護具着用管理責任者に対し、その職務をなし得る権限を与えなければならない。

事業場が今後取るべき対応

2024年4月の労働安全衛生法の改正により、該当事業場には保護具着用管理責任者の設置が義務付けられました。ほとんどの事業場は、今いる従業員の中から保護具着用管理責任者を選任し、講習の受講などをサポートする形で教育をしていくことになるでしょう。

リスクアセスメント対象物及びSDS交付義務対象物質は今後も拡大していくことが予想されており、事業者にとっては負担が急増することが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、SDS受取・管理クラウド「スマートSDSチェック」です。

弊社では、高度な専門性が求められる保護具着用管理責任者の業務負担を軽減するため、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」を提供しています。

- 急遽自社でSDS管理を行わなければならなくなったが、専門的な知識を持った社員がいない

- SDS作成、リスクアセスメントに大きな手間がかかっており、効率化したい

といったお悩みも、スマートSDSチェックであれば、SDS情報をPDFデータから自動で読み取り、リスクアセスメントの実施を大幅に効率化します。

また、スマートSDSメイクと連携することでSDSの自動作成・更新も可能になります。

期間限定で無料トライアルプランもご用意しています。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。