GHSラベルとは? 小分け容器への表示義務や、具体的な作成方法について解説(見本あり)

更新:2025.12.17スマートSDSメディア編集部

GHSラベルに記載すべき事項や表示が義務となる条件は、いくつかの法令で別々に定められており、化学物質を取り扱う事業者にとっては、最新の法令動向を正確に把握し、それぞれの基準に適合したラベルを適切に作成・更新していくことが求められます。

しかし実際には、制度の複雑さや頻繁な改正により、現場ではラベル作成や管理にかかる負担が増大しており、誤表示や対応漏れといったリスクも顕在化しています。

本記事では、GHSラベルに関する主要な法令とその違いを整理したうえで、実務上の注意点や効率的な対応方法について解説します。

また、スマートSDSでは迫るJIS規格の改正に向けて、改正の内容や、対応方法を専門家が解説する無料セミナーを開催いたします。どなたでもご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

GHSラベルとは?

GHSラベルとは化学品の容器に貼るラベルのことで、化学品の使用者に危険有害性を明確に伝えるための表示のことです。

国内では化学物質排出把握管理促進法(化管法)、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法(毒劇法)のいわゆるSDS3法と呼ばれる法律によって記載内容や義務対象の化学物質が定められています。

なお、ラベル表示は事業者間で取引される化学品のみが対象となります。主に一般消費者による使用を想定した化学品については、ラベル表示の必要はありません。

また、GHSラベルという名の通り、ラベル作成時には世界的な標準であるGHSに準拠することが求められるようになっています。

GHSについて

GHSとは、国連により定められた化学物質を分類するための世界共通の標準で、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)の略称です。

これによって、国や地域ごとにバラバラであった化学品のラベル表示や分類基準が国際的に統一され、輸出入や国際取引時の安全性が保たれています。

GHSでは、化学品について急性毒性や引火性などの危険有害性の区分を分類し、見やすいシンボルによって表示します。

GHSは「国連GHS文書」によって定められ、2年に一度改定されます。日本においては、GHSに対応した国内規定としてJIS Z 7252, JIS Z 7253が定められています。JIS Z 7252がGHS分類について、JIS Z 7253がSDSとラベル表示についてです。

ラベル表示をする際は、GHSに基づいたJIS Z 7253に従ってラベルを作成する必要があります。

なお、GHS分類については「【2024年最新】GHSとは? 分類方法、区分、絵表示やSDS・ラベルとの関係について簡単にわかりやすく解説」、JISについては「【2025年】JIS Z 7252/7253の改正について:SDSやGHS分類の最新規制動向を解説」をご覧ください。

ラベル表示義務

化学品を扱い、譲渡・提供する事業者は、労働者の安全のためラベル表示を行う義務があります。また、2022年の法令改正以降は化学品を譲渡提供しない場合においても、自社内で製造または容器の入れ替えをした化学品についてラベル表示を行わなければならなくなりました。

ラベル表示の義務は、化管法、労働安全衛生法、毒劇法の3法により定められています。それぞれについて義務が定められている物質の一覧は以下のサイトで確認が可能です(化管法ではラベル表示は努力義務となっています)。

化管法 | |

労働安全衛生法 | |

毒劇法 |

なお、ラベル表示には例外事項があり、SDS交付義務の除外事項と一部異なるものがあります。ここではラベル表示が義務となっている労働安全衛生法と毒劇法の受お害事項について解説します。

例外事項

労働安全衛生法

労働安全衛生法においては、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」についてSDS交付義務の例外事項が定められていました。一般消費者の生活の用に供される製品には以下のものが含まれます。

- 薬機法に定められている医薬品、医薬部外品および化粧品

- 農薬取締法に定められている農薬

- 労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品

- SDS交付対象物質が密封された状態で取り扱われる製品

- 一般消費者のもとに提供される段階の食品

- 一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入された製品

労働安全衛生法に基づくSDS交付義務の例外事項に関しては、別記事「一般消費者の生活の用に供される製品とは? 労働安全衛生法に基づくSDS交付義務の判断基準を具体例をもとに解説」で詳しく解説しておりますので合わせてご確認ください。

これに加えて、ラベル表示では「運搬中又は貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ粉状にならないもののうち、危険性又は皮膚腐食性を有しないもの」または「純物質の固形物」も義務対象外となります。

これに該当するのは、例えばインゴットなどです。インゴットは多くの場合販売先等で溶融等の加工が想定されます。従ってインゴットはSDS交付義務の例外事項である「労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品」は該当しないことがありますが、「運搬中又は貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ粉状にならないもののうち、危険性又は皮膚腐食性を有しないもの」には該当すると思われるため、ラベルを表示する必要はありません。

毒劇法

毒劇法に基づくSDS交付義務の例外事項は以下のような物質に適用されます。

- 一回につき200mg以下の劇物を販売し、又は授与する場合

- 一般消費者に対し�て販売し、または授与する場合

しかし、ラベル表示に関してはこれらの例外事項が適用されません。

小分け容器への表示

2022年の労働安全衛生法改正に伴い、事業場内で小分け容器等に化学品を移した際にも新しい容器にラベル表示をしなければならないと定められました。

この際、ラベルに全ての項目を記載できない場合については、最低限「人体に影響を及ぼす項目」について記載しなければならないと定められています。

人体に影響を及ぼす項目というのは、危険有害性のうち有害性に該当するものの情報です。

GHSラベルの記載内容

ラベルに記載すべき内容は化管法、労働安全衛生法、毒劇法それぞれで少々異なりますが、GHSラベルの記載方法について定めているJIS Z 7253の内容に準拠して記載すれば化管法と労働安全衛生法に基づく事項を満たすことができます。毒劇法に基づくラベル表示については、「その他国内法令によって表示が求められる事項」で解説します。

JIS Z 7253に基づいたGHSラベルの記載内容

2019年に改定されたJIS Z 7253:2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法−ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」は、国際規格であるGHS文書に基づき作成された日本国内におけるGHSラベルおよびSDSに関する規格です。

規格内では、GHSラベルに記載すべきラベル要素として以下のものを定めています。

危険有害性を表す絵表示

危険有害性を表す絵表示は、視覚的に危険性・有害性を捉えるのに非常に役立つ表示です。表示の種類には以下のようなものがあり、それぞれ対応する危険有害性が定められています。

【引用】厚生労働省:職場のあんぜんサイト

例えば、ラベル表示を行う化学品が急性毒性の区分2に該当する場合、上の表からどくろの絵表示を記載すればいいとわかります。

JIS Z 7253によれば、絵表示は表のように定められているデザインから著しく異なってはならないとされています。それぞれの絵表示のデータはGHSに関する記事ページからダウンロード可能です。

また、絵表示は一辺1cm以上の正方形で、黒いシンボルを十分に幅広い赤い枠で囲まなければならないとされています。

注意喚起語

注意喚起語は化学品の危険有害性について、相対的な重大性を一言で表すための表示です。注意喚起語には「危険」と「警告」の2種類があります。

化学品に対してどの注意喚起語を表示するかはその化学品の危険有害性に対応します。対応表は厚生労働省の職場の安全サイトで確認が可能です。

危険有害性情報

危険有害性情報は、化学品の危険有害性のクラスや区分に基づき定められる表示です。

危険有害性情報には、それぞれに対してHコードと呼ばれる識別コードがついていますが、危険有害性情報の表示をHコードで代用することはできません。

表示の一覧はJISの付属書や、注意喚起語と同様の厚生労働省の職場の安全サイトで確認ができます。例えば、化学品が経口急性毒性の区分1に該当する場合、危険有害性情報はH300の「飲み込むと生命に危険」となります。

注意書き

注意書きは、危険有害性情報と同様化学品の危険有害性のクラスや区分に基づき定められる表示で、化学品の取扱方法や応急措置などを表します。ただし、危険有害性情報が一つの危険有害性区分に対して一対一対応したのに対し、注意書きは一つの危険有害性区分に対して複数の注意書きが該当することもあります。

注意書きには、それぞれに対してPコードと呼ばれる識別コードがついていますが、危険有害性情報と同様に表示をPコードで代用することはできません。

表示の一覧はJISの付属書で確認ができます。注意書きには「一般注意書き」「安全対策注意書き」「応急措置注意書き」「保管注意書き」「廃棄注意書き」があることが確認できます。

化学品の名称

ラベルには、化学物質または製品の名称を記載します。この名称は、SDSに記載するものと一致させなければなりません。

また、混合物の場合には、危険有害性を及ぼす可能性のある成分をすべて記載することが推奨されています。ただし、化管法の第一種指定化学品または第二種指定化学品に該当する物質については必ず記載を行わなければなりません。

供給者を特定する情報

化学品の供給者名と、住所、電話番号を記載も必要です。緊急連絡先についても記載が推奨されています。

その他国内法令によって表示が求められる事項

これに該当するものとしては、毒劇法の表示があります。

毒劇法では、化学品が毒物または劇物に該当する場合にはその旨を記載しなければなりません。毒物に該当する場合には、赤地に白色の文字で「医薬用外毒物」の表示を、劇物に該当する場合は白地に赤色の文字で「医薬用外劇物」の表示を行います。

そのほかにも、場合に応じて消防法や国連番号に関する表示を行うことが望ましいです。

GHSラベルの作成方法

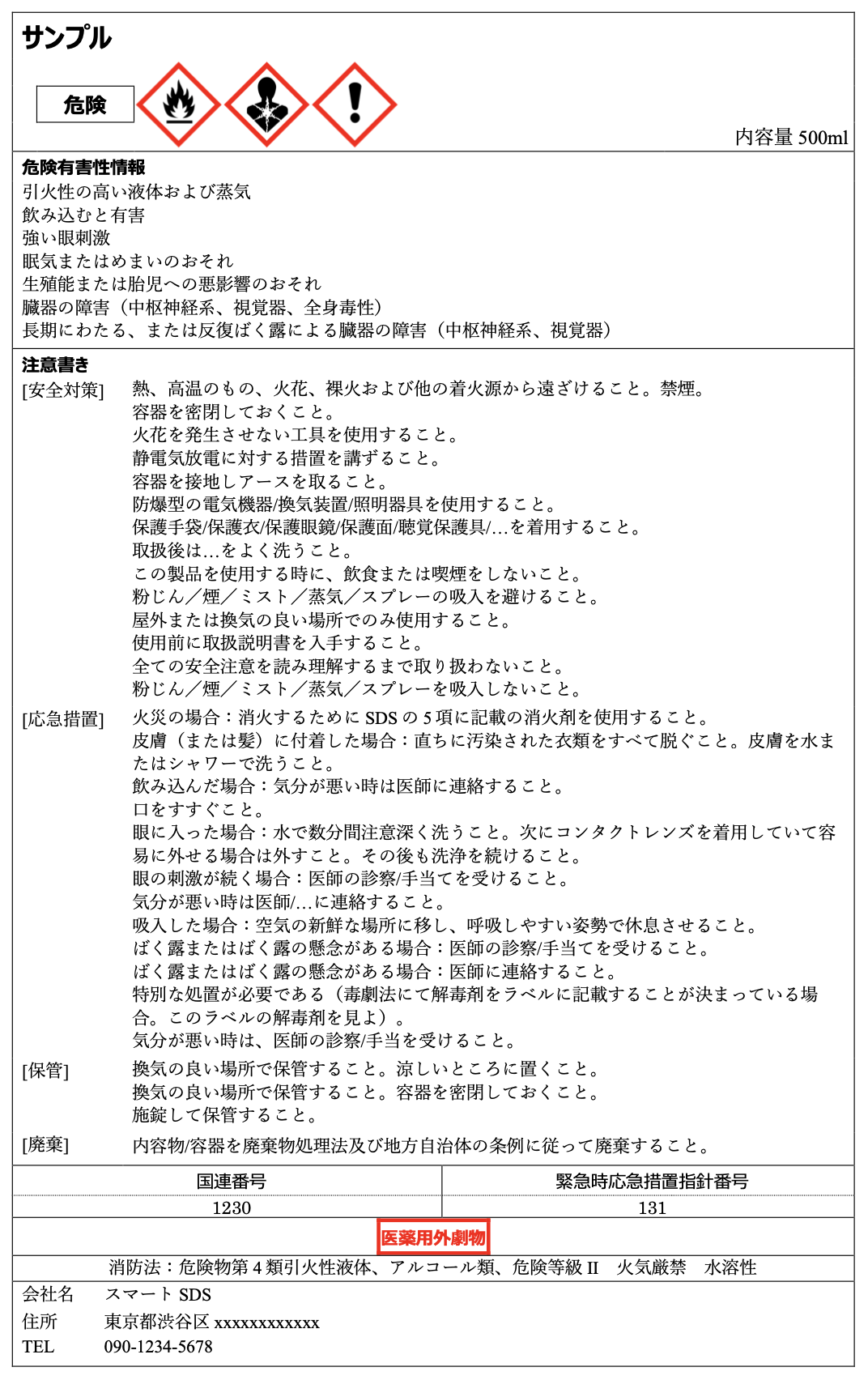

この項目では、実際にサンプルの化学品を用いてラベルの作成方法の手順をご紹介します。なお、使用しているラベルは弊社のSDS作成ソフト「スマートSDS」を使用して作�成しております。ラベルの作成やSDSの作成でお困りの方は、無料のトライアルからご案内可能ですので是非お問い合わせください。

1. GHS分類を行う

まずは、ラベルを作成する化学品についてGHS分類を行います。GHS分類について、詳しくは別記事「【2025年最新】GHSとは? 分類方法、区分、絵表示やSDS・ラベルとの関係について簡単にわかりやすく解説」で解説していますのでそちらもご参照ください。

今回の見本ラベルではメタノールのラベルを作成します。メタノールのGHS分類結果は以下のようになりました。

引火性液体 | 区分2 |

急性毒性(経口) | 区分4 |

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2 |

生殖毒性 | 区分1B |

特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(中枢神経系、視覚器、全身毒性) 区分3(麻酔作用) |

特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1(中枢神経系、視覚器) |

2. 該当する絵表示、注意喚起語、危険有害性情報を調べる

GHS分類結果がわかったら、それを元に絵表示、注意喚起語、危険有害性情報を調べます。厚生労働省の職場の安全サイトで危険有害性のクラス、区分ごとに一覧で確認できます。なお、危険有害性情報についてはJISの付属書の方がより詳細に記述してありますので、こちらの参照を推奨します。

先ほどの分類結果を上記のサイトの表に照らし合わせると以下のようになります。

危険有害性区分 | 絵表示 | 注意喚起語 | 危険有害性情報 |

|---|---|---|---|

引火性液体 区分1 |  | 危険 | H225:引火性の高い液体および蒸気 |

急性毒性(経口)区分4 |  | 警告 | H302:飲み込むと有害 |

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2 |  | 警告 | H319:強い眼刺激 |

生殖毒性 区分1B |  | 危険 | H360:生殖能または胎児への悪影響のおそれ |

特定標的臓器毒性(単回ばく露)区分1(中枢神経系、視覚器、全身毒性) |  | 危険 | H370:臓器��の障害(中枢神経系、視覚器、全身毒性) |

区分3(麻酔作用) |  | 警告 | H336:眠気またはめまいのおそれ |

特定標的臓器毒性(反復ばく露)区分1(中枢神経系、視覚器) |  | 危険 | H372:長期にわたる、または反復ばく露による臓器の障害(中枢神経系、視覚器) |

したがってラベルには「炎」「感嘆符」「健康有害性」の三つの絵表示と「危険」の注意喚起語、およびそれぞれの危険有害性情報を記載します。

3. 注意書きを調べる

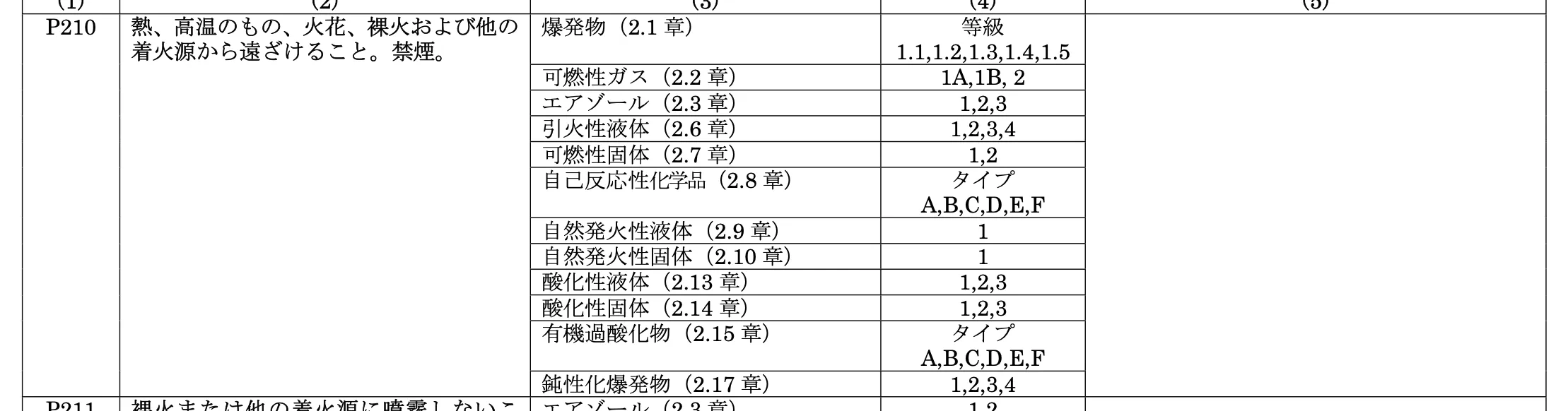

注意書きもGHS分類の結果を元に決定します。JISの付属書に一覧表があるので、そちらを参照していきます。

一覧表は上図のようになっています。こちらによると、P210の「熱、高温のもの、火花、裸火および他の着火源から遠ざけること。禁煙。」という注意書きは爆発物や可燃性ガスの対応する区分に対して使用されることがわかります。

今回の場合には、引火性液体の区分2に該当しているためこちらの注意書きを使用します。同様にして、必要な注意書きをまとめていきます。

4. その他の情報を記載する

化学品の名称や供給者を特定する情報を記載していきます。

また、今回の例では「その他国内法令によって記載が求められる事項」として、毒劇法の劇物が該当していますので記載を行なっています。国連番号や消防法にも該当するものがありますので記載しています。

GHSラベルの今後の動向

化学物質管理をめぐる法規制は近年目まぐるしく変化しています。

2025年4月には労働安全衛生規則の改正によりラベル表示義務対象物質が約700物質増加しましたが、2026年4月にも同様に700物質の追加が見込まれています。

さらに、ラベルの記載内容を定めているJIS Z 7353の改訂が2025年度内に予定されています。JISの改訂について詳しくは別記事「【2025年】JIS Z 7252/7253の改正について:SDSやGHS分類の最新規制動向を解説」で解説していますが、ラベルの作成方法が部分的に変わってくる可能性も高いでしょう。

まとめ

ラベル作成は化学物質を扱う事業者にとってSDS作成と並んで重要な業務です。

GHSラベルは、製品の危険有害性を正確かつ分かりやすく伝えるための重要な情報源であり、法令遵守の観点でも欠かせません。しかし、SDSの内容と整合を取りながら、法令ごとの表示要件を反映したGHSラベルを作成・管理するには、高度な知識と多大な工数が必要です。

また、頻繁に行われる制度改正や新規化学物質の追加などにより、現場担当者の負担は年々増しています。

そこでおすすめしたいのが、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」です。

弊社では、高度な専門性が求められるSDS作成の業務負担を軽減するため、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」を提供しています。

- 急遽自社でSDS・ラベルの作成を行わなければならなくなったが、専門的な知識を持った社員がいない

- GHS分類業務に大きな手間がかかっており、効率化したい

といったお悩みも、スマートSDSであれば物質構成と物性情報の入力を行えば自動でGHS分類とSDS・ラベル作成を行います。

期間限定で無料トライアルプランもご用意しています。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。