【2026年改正】石綿則とは? 工作物の事前調査要件や、届出などについてわかりやすく解説

更新:2025.08.21スマートSDSメディア編集部

労働安全衛生法では、特に危険有害性の強い一部の化学物質に関して特別規則と呼ばれる個別具体的な管理方法を定めています。そうした特別規則の一つとして、石綿障害予防規則(石綿則)があります。

特別規則はその規制の内容が非常に細かく、難解であると言われます。そこで今回は石綿則について簡単にわかりやすく解説します。より詳細な内容については、政府公開のマニュアルや法令をご覧ください。

石綿障害予防規則(石綿則)とは

石綿障害予防規則は石綿則と呼ばれ、労働安全衛生法に基づき定められた特別規則です。石綿(アスベスト)はかつて建材として広く使用されていましたが、現在は健康障害のリスクから製造、輸入、譲渡、提供、��使用が全面的に禁止されています。石綿則はすでにある建築物等の解体作業や石綿の除去作業を行うにあたって、必要となる石綿対策の措置を定めたものです。

建築物の解体や石綿の除去作業等を行う場合には、以下の石綿対策を行わなければならないことが石綿則で定められています。

- 事前調査

- 作業計画の作成

- 作業の届出

- 石綿障害防止措置

本記事ではこれらの手順について解説します。

なお、石綿則では「石綿等」について「石綿もしくは石綿をその重量の0.1%以上含有する製剤等」と定めています。本記事でも「石綿」と表記した場合にはこれにならうものとします。

事前調査

事業者は、建築物等の解体等を行う際に作業対象の建築物等に石綿を含む建材が含まれていないかを調査しなければなりません。

調査の方法

事前調査は、まずは設計図面の確認や現場での目視確認を行います。目視等による調査で石綿使用の有無が確認できなかった場合には、現地で建材を採取して分析による調査を行うか、石綿含有が不明な建材に関して石綿を含有しているものとみなして作業を行う等の対応をしなければなりません。

なお、分析による調査を行う場合には、「分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者又は同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」に行わせなければなりません。その要件や、分析方法については厚生労働省の定める「石綿則に基づく事前調査の アスベスト分析マニュアル」を参照してください。

事前調査の際には、国土交通省と経済産業省が公開している「石綿(アスベスト)含有建材データベース」などが参考になります。また、事前調査に関する詳細な方法などは「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」等にも記載がありますので参考にしてください。

調査を行うものの要件

現在(2026年以前)、建築物や鋼製の船舶を解体等する作業に関しては、事前調査を以下の要件を満たすものに行わさせなければならないとされています。

なお、工作物に関しては、要件の適用が2026年1月1日以降となります。ただし、それ以前であっても要件を満たすものに調査を行わせることが望ましいでしょう。この石綿則の最新の改正については、別記事「【2026年】労働安全衛生法改正まとめ:化学物質に関する法規制の最新動向をいち早く解説!」でも解説していますので、併せてご覧ください。

建築物

①建築物石綿含有建材調査者講習の修了者

- 特定建築物石綿含有建材調査者

- 一般建築物石綿含有建材調査者

- 一戸建て等石綿含有建材調査者(※一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)

② 令和5年(2023年)9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者

船舶

船舶における石綿含有資材の使用実態の調査を行う者で、船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者

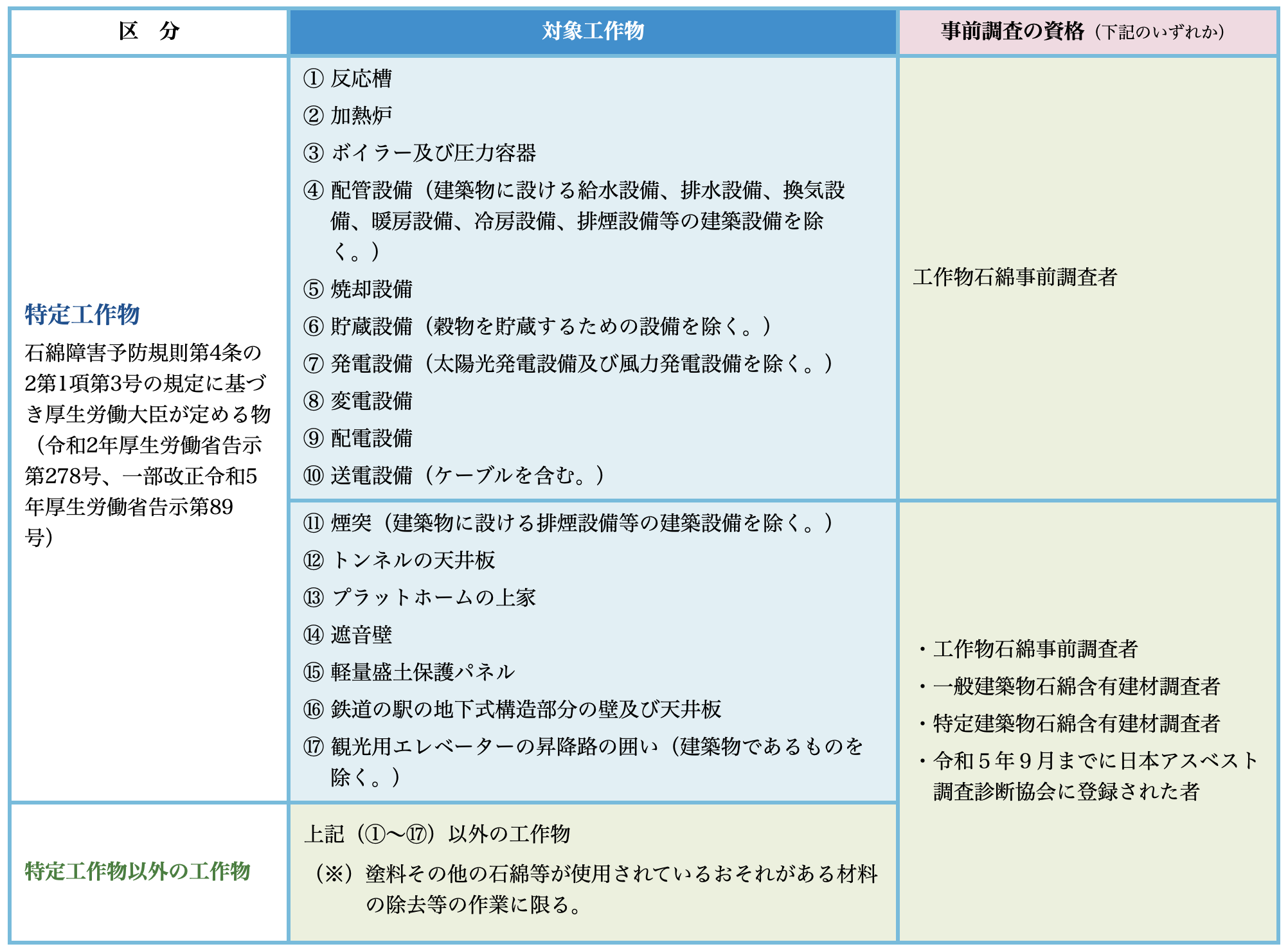

工作物

この規定は、2026年1月1日から適用されます。

記録の作成及び保存

事業者は事前調査を行った場合には、以下の項目について記録を作成し、事前調査を修了した日から数えて3年間保存しなければなりません。また、作業場の労働者から見やすい位置への掲示も必要です。

- 事業者の名称、住所及び電話番号

- 解体等の作業を行う作業場所の住所並びに工事の名称及び概要

- 調査終了日

- 着工日等

- 事前調査を行った建築物、工作物又は船舶の構造

- 事前調査を行った部分(分析調査を行った場合にあっては、分析のための試料を採取した場所を含む。�)

- 事前調査の方法(分析調査を行った場合にあっては、分析調査の方法を含む。)

- 材料ごとの石綿等の使用の有無及び石綿等が使用されていないと判断した材料にあっては、その判断の根拠

- 事前調査のうち、建築物及び船舶に係るものを行った者(分析調査を行った場合にあっては、当該分析調査を行った者を含む。)の氏名及び要件を満たす者であることを証明する書類の写し

- 第二項第二号ただし書に規定する材料の有無及び場所

調査結果の報告

2022年以降、一定の条件を満たす作業に関しては、事前調査の結果を労働基準監督署に提出することが義務付けられました。報告対象となる条件は以下の通りです。

- 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)

- 建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))

- 工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))

- 鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)

申請は「石綿事前調査結果報告システム��」から電子申請が行えます。

なお、大気汚染防止法(大防法)では石綿の事前調査結果に関して都道府県へ報告を行わなければならないと定めていますが、上記のシステムでは併せて申請が可能です。

作業計画の作成

事前調査の結果石綿を含有する建材が解体等作業の対象となる建築物等に含まれていることが明らかになった場合、事業者はあらかじめ作業計画を定め、それに則って作業を行わなければなりません。

石綿則で作業計画に記載すべきと定められている項目は以下の通りです。

- 石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序

- 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法

- 石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

なお、事業者は作業計画を定めた際には、これを作業場の見やすいところに掲示するなどして労働者に周知しなければなりません。

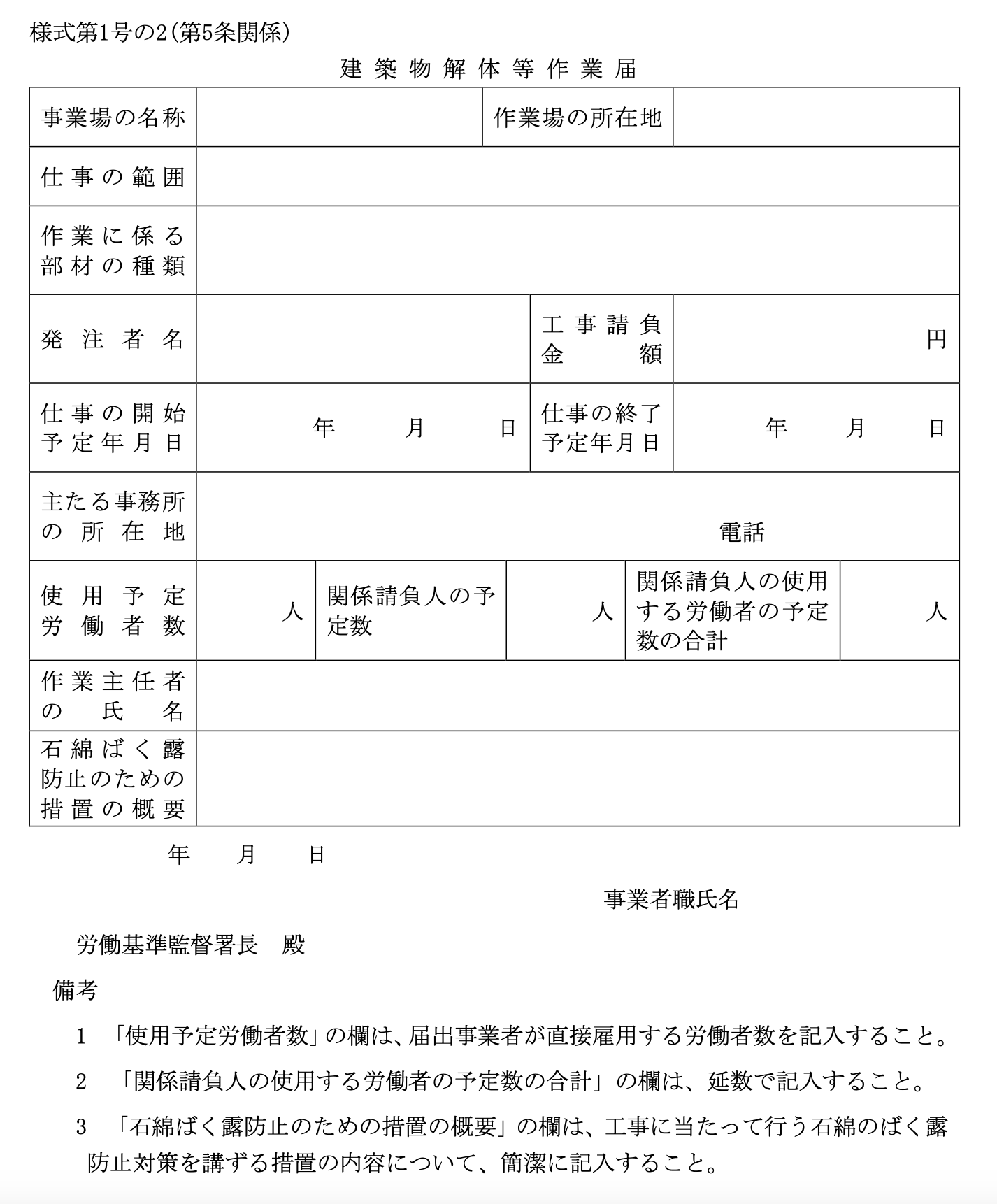

作業の届出

事業者は石綿等を含有する建築物等の解体等の作業を行う際には、一定の条件��を満たす場合、事前に労働基準監督署に作業の届出を行わなければなりません。

届出が必要となるのは、石綿が吹き付けられている場合や、保温剤や耐火被覆剤に石綿が使用されているような場合です。塗材や成形板等として石綿が使用されている場合は届出の必要はありません(事前調査の結果の届出は必要になります)。

届出は、以下の様式に加えて、当該建築物等の概要を示す図を提出する必要があります。

【引用】石綿則:様式第一号の二

石綿障害防止措置

事前調査の結果、解体等作業の対象となる建築物等に石綿含有建材が含まれていた場合、事業者は作業の実施にあたって適切な石綿等の除去に関する処置を実施しなければなりません。以下では作業場の状況ごとに必要となる措置をまとめています。

なお、わかりやすさのために一部細かな規定を省略している場��合があります。実際に石綿障害防止措置をとる場合には、法令本文(e-Gov 石綿則)を必ず確認し必要な措置を漏れなく把握した上で実施してください。

石綿等を取り扱う作業場に講じるべき措置

石綿等を取り扱うすべての作業場において、事業者は以下の措置を講じなければなりません。請負人への周知も必要です。

- 立ち入り禁止措置

- 石綿作業主任者の選任

- 労働者に対する特別教育

- 洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備の設置

- 使用された器具の付着物の除去

- 喫煙、飲食等の禁止措置

- 石綿等を取り扱っている旨および、石綿による疾病や取扱上の注意、使用すべき保護具などの掲示

- 作業記録の作成

- 必要な呼吸用保護具について、就労人数以上の備え付け

これらの措置は石綿等を取り扱っている場合、作業場の状況によらず講ずる必要があります。上記のうちいくつかの措置につい�て補足を行います。

石綿作業主任者

石綿作業主任者は石綿等を取り扱う作業場では必ず選任しなければなりません。石綿則では、石綿作業主任者の主な職務は以下のように定められています。

- 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

- 保護具の使用状況を監視すること。

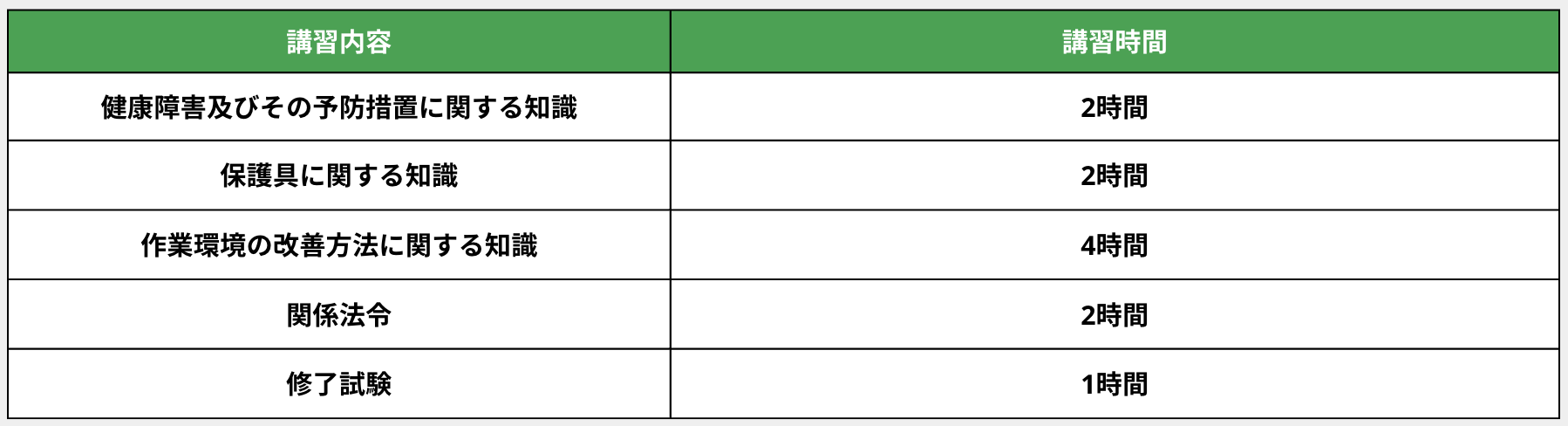

なお、石綿作業主任者の選任にあたっては、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならないと定められています。石綿作業主任者技能講習は学科試験で、科目は以下の通りです。

作業記録の作成

事業者は、解体作業等を行った際には、事前に作成した作業計画に従って作業を行わせたことについて確認できる記録を作成し、次の項目を記載しなければなりません。

- 当該石綿使用建築物等解体等作業に従事した労働者の氏名及び当該労働者ごとの当該石綿使用建築物等解体等作業に従事した期間

- 周辺作業従事者の氏名及び当該周辺作業従事者ごとの周辺作業に従事した期間

なお、作成した記録は作業の終了日から数えて3年間の保存が義務付けられます。

労働者が石綿等の粉じんにばく露する恐れのある作業

石綿含有建材の切断や、粉状の石綿を取り扱う作業など労働者が石綿等の粉じんにばく露する恐れのある作業を行う場合には、事業者は上記の措置に加えて以下の措置を講じなければなりません。請負人への周知も必要です。

- 除去、封じ込め、囲い込み等の措置

- 呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の使用

- 石綿等を湿潤な状態にすること

- 除じん性能を有する電動工具を使用すること

- 石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器の備え付け

石綿等の粉じんが発散する屋内作業

石綿等の粉じんが発散しうる屋内作業については、上記の他にさらに以下の措置を実施しなければなりません。

- 粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置

- (上記措置が困難な場合)全体換気装置の設置等の措置

- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置の定期自主点検

- 作業環境測定の実施

局所排気装置等について

石綿則では、局所排気装置、プッシュプル型換気装置および除じん装置について、いくつかの要件を定めています。具体的には、石綿則本文(e-Gov)の第十六条、第十七条、第十八条等です。

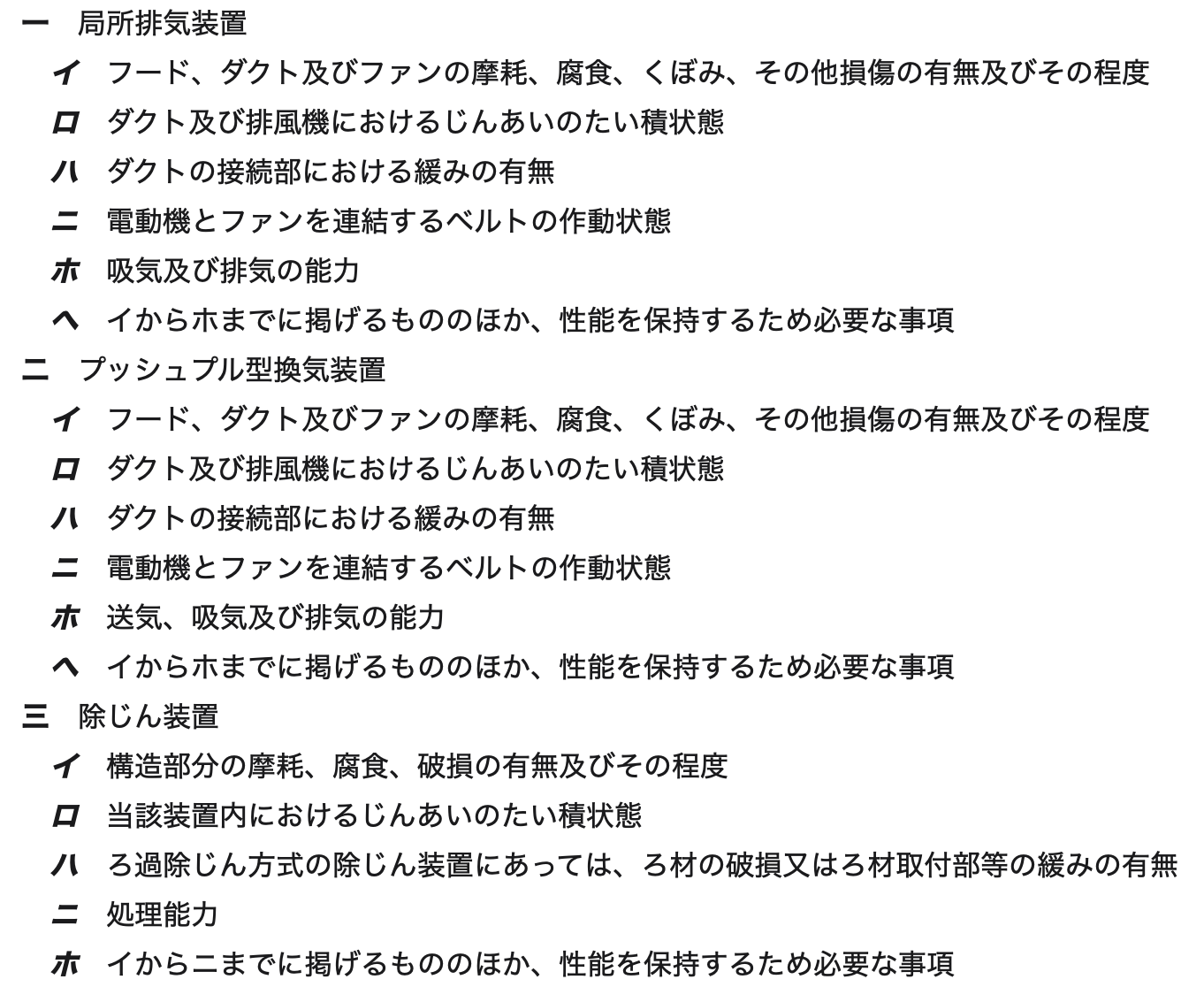

また、これらの装置については装置を初めて使うときや修理等を行なったとき、および一年以内ごとに一回の定期自主点検の義務が定められています。点検すべき項目としては、第二十二条で以下のように定められています。

【引用】石綿則:第二十二条第一項

なお、自主点検を行なった場合には「検査年月日、検査方法、検査箇所、結果、実施者の氏名、措置の内容」について記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

作業環境測定

石綿等の粉じんが発散しうる屋内作業を行う際には、事業者は6ヶ月以内ごとに1回、石綿の空気中における濃度を測定しなければなりません。

なお、測定を行った際には以下の項目について記録を作成し、これを40年間保存しなければなりません。

- 測定日時

- 測定方法

- 測定箇所

- 測定条件

- 測定結果

- 測定を実施した者の氏名

- 測定結果に基づいて当該石綿による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措�置の概要

また、測定後には作業環境評価基準に従って作業環境を管理区分に分類します。評価の日時、箇所、結果、実施者については記録の作成と40年間の保存が必要です。

区分結果に従って作業環境の改善措置や維持を行うようにしましょう。区分結果および結果に基づいた措置については、作業場の見やすい場所等に掲示するなどによって労働者への周知を行います。

常時石綿等を取り扱う作業

作業場で常時石綿等を取り扱う場合には、上記の措置に加えて以下の措置を講じなければなりません。

- 休憩室の設置(洗浄を行ってから入室する)

- 休憩室の掃除

- 常時作業に従事する労働者について記録の作成

- 常時作業に従事する労働者について健康診断の実施

記録の作成

常時作業に従事する労働者については、一月を越えないごとに以下の事項の記録を作成し、当該労働者が作業に従事しなくなった日から40年間保存しなければなりません。

- 労働者の氏名

- 従事した作業の概要、��当該作業に従事した期間、事前調査(分析調査を行った場合においては事前調査及び分析調査)の結果の概要

- (粉じんを発散する場所における作業の場合)作業の概要、周辺作業従事者が周辺作業に従事した期間、当該場所において他の労働者が従事した石綿等を取り扱う作業(石綿使用建築物等解体等作業に限る。)に係る事前調査及び分析調査の結果の概要、保護具等の使用状況

- 石綿等の粉じんにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

健康診断

常時作業に従事する労働者については、雇入れ時や当該業務への配置替えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに一回、以下の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。

- 業務の経歴の調査

- 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

- せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

- 胸部のエックス線直接撮影による検査

この結果については、労働者への通知および労働基準監督署への提出を行わなければならないことに加え、事業者が当該業務に従事しなくなった日から40年間記録を保存しなければなりません。

なお、こうした措置に加えて、石綿則第六条では取り扱う石綿の状況によって必要となる措置が定められています。

石綿則の改正

2026年1月1日には石綿則の改正が予定されています。改正後には、先述の通り工作物を解体等する場合においても事前調査を行うものの要件が定められることとなります。要件に関しては「調査を行うものの要件」でご紹介した厚生労働省による表をご確認ください。

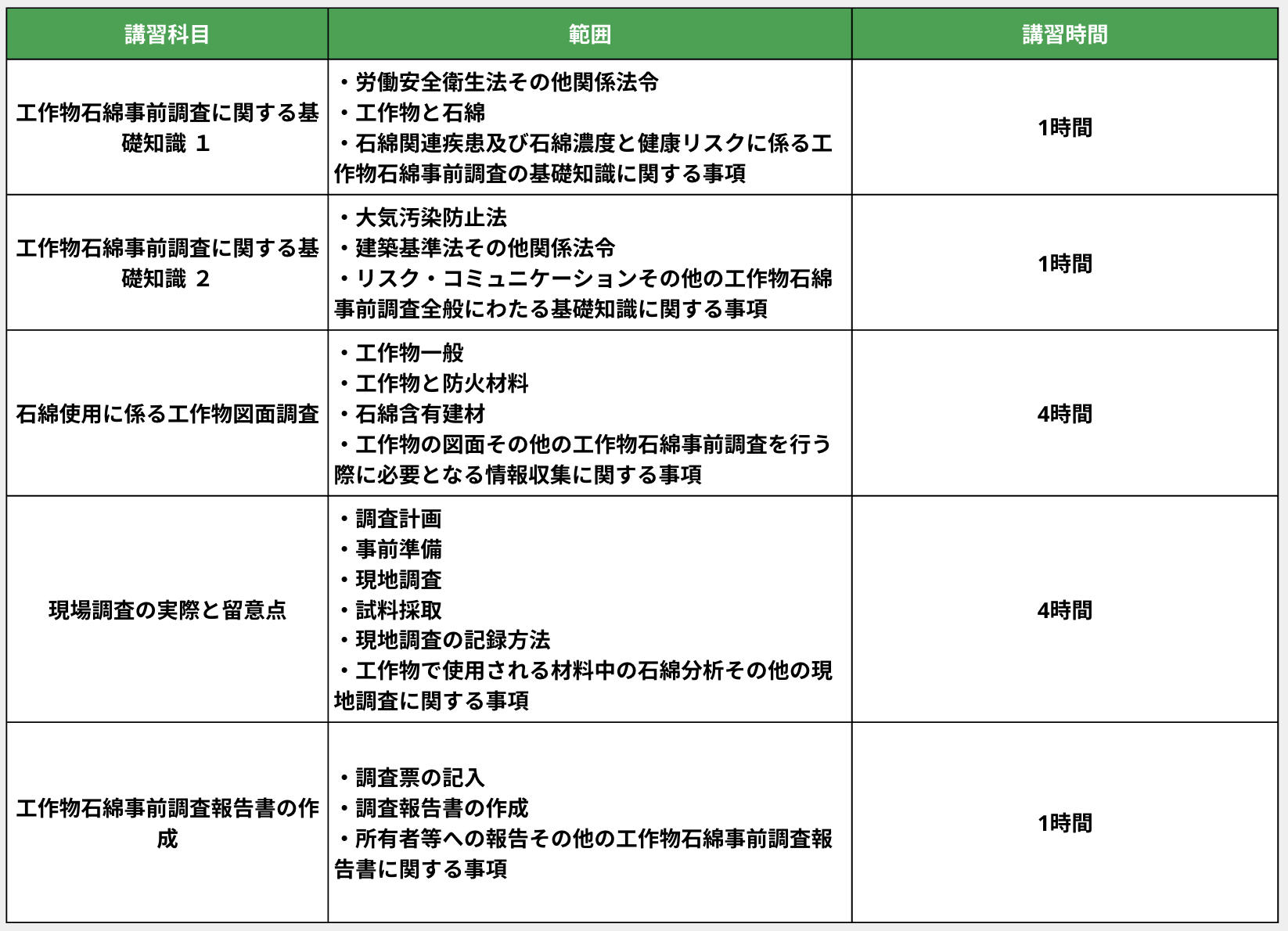

工作物石綿事前調査者となるためには、工作物石綿事前調査者講習を受講しなければなりません。科目および講習内容は以下になります。

なお、工作物石綿事前調査者講習には受講資格や受講免除規定などが存在します。詳細は石綿総合�情報ポータルサイト「工作物石綿事前調査者講習」をご覧ください。

まとめ

今回は石綿則について解説しました。

労働安全衛生法の特別規則は一つ一つが非常に難解であり、それに基づいて適切に化学物質管理を行うことは事業者にとって非常に大きな負担となることでしょう。

そこでおすすめしたいのがSDS受取・管理クラウド「スマートSDSチェック」です。

弊社では、高度な専門性が求められるSDS関連業務の業務負担を軽減するため、SDS受取・管理クラウド「スマートSDSチェック」を提供しています。

- 社内でSDSがバラバラに管理されており、一元化したい

- 法令適合に時間と労力がかなりかかっており、効率化したい

といったお悩みも、スマートSDSであればSDSの一元的な管理と法令適合の大幅な自動化が実現されます。

期間限定で無料トライアルプランもご用意しております。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。