皮膚等障害化学物質とは? 一覧や保護具との関連についてわかりやすく解説

更新:2025.09.02スマートSDSメディア編集部

2024年の労働安全衛生法では、化学物質管理に関する法規制が大幅に強化されました。そこで改正されたものの一つに、皮膚等障害化学物質を扱う場合の保護具着用の義務化があります。

本記事では、皮膚等障害化学物質についてその一覧や、保護具の選定方法などについてわかりやすく解説します。化学物質を扱う事業者にとっては必須の知識となるため、ぜひ最後までご覧ください。

皮膚等障害化学物質とは

皮膚等障害化学物質とは、2024年の4月に施行された改正労働安全衛生法に示される物質で、「皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質」と定義されます。

皮膚等障害化学物質を取り扱っている場合、適切な保護具の使用が義務とされています。なお、2024年4月以前には、2023年4月に改正された労働安全衛生法に基づき、皮膚等障害化学物質を扱っている場合の保護具の着用は努力義務でしたが、2024年の改正により明確に義務へと引き上げられる形となりました。

皮膚等障害化学物質には、皮膚刺激性有害物質と皮膚吸収性有害物質の二つが存在します。以下、それぞれについて解説します。

皮膚刺激性有害物質

皮膚刺激性有害物質とは、GHS分類の結果、「皮膚腐食性・刺激性」または「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」または「呼吸器感作性または皮膚感作性」のいずれかの区分が区分1となっているもののことを指します。なお、労働安全衛生法の特別規則で皮膚や眼に対する刺激性のため保護具の着用が義務付けられている物質については、着用義務が重複するため皮膚刺激性有害物質には該当しないこととされます。現在868の物質が皮膚刺激性有害物質に該当しています。

皮膚吸収性有害物質

皮膚吸収性有害物質には定量的な指標は存在せず、「皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質」と定義されています。なお、皮膚刺激性化学物質と同様、労働安全衛生法の特別規則で皮膚や眼に対する刺激性のため保護具の着用が義務付けられている物質については、着用義務が重複するため皮膚吸収性有害物質には該当しないこととされます。現在320の物質が皮膚吸収性有害物質に該当しています。

皮膚等障害化学物質の一覧

皮膚等障害化学物質には皮膚刺激性有害物質と皮膚吸収性有害物質の二つがあり、皮膚吸収性有害物質はGHS分類から判断することはできないということでした。しかし、皮膚等障害化学物質に該当する物質の一覧がエクセル形式で公開されているため、こちらを参照することで皮膚刺激性有害物質のみならず、皮膚吸収性有害物質についても判断が可能です。現在1064の物質が皮膚等障害化学物質に該当します。

なお、上記のエクセルデータから分かるように、皮膚等障害化学物質には裾切値が設定されています。裾切値について詳しくは別記事「裾切値とは? 読み方やSDS、リスクアセスメントとの関係をわかりやすく解説」をご覧ください。

労働安全衛生法の特別規則で保護具の着用が義務付けられている物質については、皮膚等障害化学物質に該当しないことに注意してください。また、皮膚刺激性有害物質と皮膚吸収性有害物質の両方に該当する物質が124物質存在しています。

保護具着用義務

以上で皮膚等障害化学物質の概要について説明しましたが、もし事業場において皮膚等障害化学物質を製造または取り扱っている場合、不浸透性の保護具を使用することが義務となっています。

不浸透性とは、表面に付着した液体が裏面へと浸透しない性質のことで、こういった性質を持つ材料で作られた保護手袋や保護衣などが「不浸透性の保護具」に該当します。不浸透性は耐透過性能としてまとめられており、以下から性能一覧のエクセルデータがダウンロード可能です。

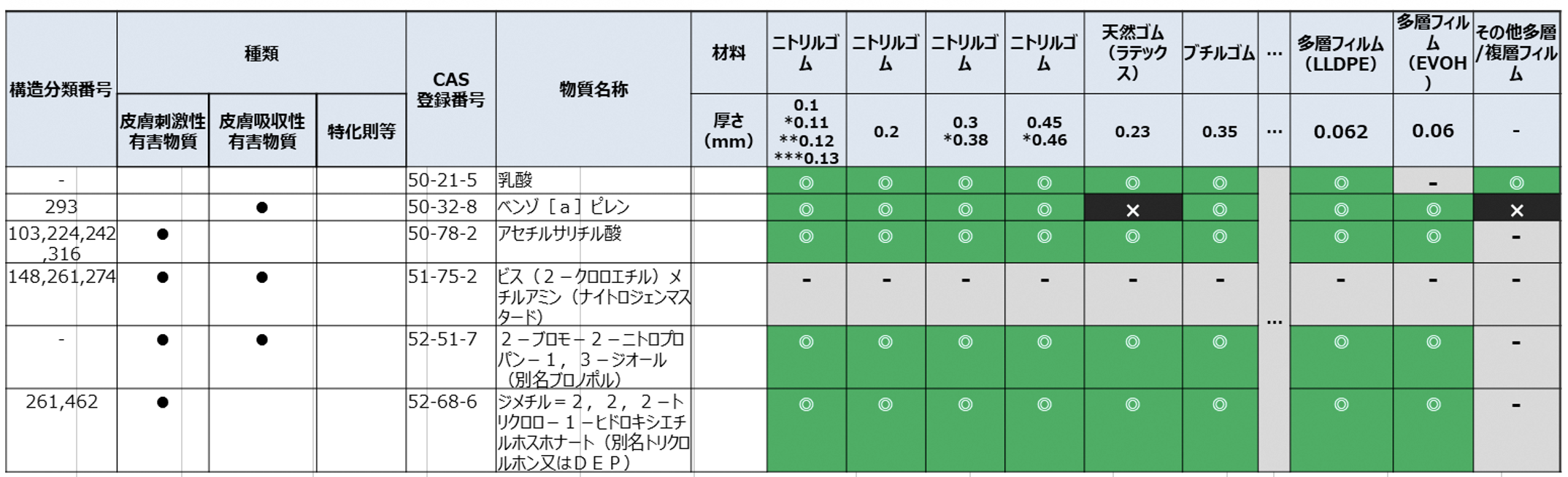

耐透過性能一覧表をダウンロードすると、以下のような表が表示されます。こちらを元に保護具の選定方法を簡単に説明します。

一番上の乳酸は例です。この表は皮膚等障害化学物質に該当する化学物質について、その物質に対する保護具の材料および厚さごとの耐透過性能を表しています。◎で表されているものが最も耐透過性能が高いということになります。

もし作業場において「ベンゾ [ a ] ピレン」を取り扱っている場合、ブチルゴムを材料とする保護手袋は耐透過性クラスが◎ですが、天然ゴム(ラテックス)を材料とする保護手袋は耐透過性クラスが×ということになります。この場合、天然ゴム(ラテックス)を材料とする保護手袋を選んではいけないということになります。

混合物の場合は、含有するすべての物質について耐透過性能を示す材料を使わなければなりません。より詳細な内容については、厚生労働省が公開している「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」をご覧ください。

保護具着用管理責任者

事業場において保護具を着用する場合、2024年4月の労働安全衛生規則の改正により保護具着用管理責任者を置かなければならなくなりました。皮膚等障害化学物質に基づき保護具の着用を行う場合についても同様です。

保護具着用管理責任者とは、労働災害を防ぐために、作業に応じた保護具(防じんマスク、防毒マスク、安全メガネ、保護帽など)の適切な着用を管理・指導する責任者のことです。

保護具着用管理責任者の職務は以下のように定められています。

- 保護具の適切な選択に関すること

- 労働者の保護具の適切な使用に関すること

- 保護具の保守管理に関すること

また、保護具着用管理責任者には選任要件等が定められています。詳細は別記事「【選任義務化】保護具着用管理責任者とは? 講習や資格、選任要件についてわかりやすく解説!」でまとめていますので、併せてご確認ください。

まとめ

今回は皮膚等障害化学物質について解説しました。この知識はリスクアセスメントに必須なものの一つで、SDSに記載されている情報から保護具の着用の必要性から、適切な保護具の選定までを正しく判断する必要があります。

そうした際に欠かせないのがSDSです。リスクアセスメントを行う際、適切なSDSを適切に保管できていないと、手間や時間が倍増するだけでなく、間違った情報に基づきリスクアセスメントを行なってしまうことにもなりかねません。それは労働災害にも結びつきうる危険な状態です。

そこでおすすめしたいのが、SDS受取・管理クラウド「スマートSDSチェック」です。

弊社では、高度な専門性が求められる保護具着用管理責任者の業務負担を軽減するため、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」を提供しています。

- 急遽自社でSDS管理を行わなければならなくなったが、専門的な知識を持った社員がいない

- SDS作成、リスクアセスメントに大きな手間がかかっており、効率化したい

といったお悩みも、スマートSDSチェックであれば、SDS情報をPDFデータから自動で読み取り、リスクアセスメントの実施を大幅に効率化します。

また、スマートSDSメイクと連携することでSDSの自動作成・更新も可能になります。

期間限定で無料トライアルプランもご用意しています。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。