つなぎの原則とは? 混合物のGHS分類に必要な原則についてわかりやすく解説

更新:2025.08.21スマートSDSメディア編集部

混合物に対してGHS分類をしていると、つなぎの原則を適用しなければならない場面があります。

本記事では複雑なつなぎの原則についてわかりやすく解説します。GHS分類を行う際には必須の知識となりますのでぜひご利用ください。

つなぎの原則とは

つなぎの原則とは、製剤そのものの試験データがない混合物をGHS分類する際に、その混合物を構成する個々の成分の十分なデータと、混合物に類似した他の混合物に関する十分なデータが存在する場合、それらを使用して対象の混合物のGHS分類をするための決まりのことです。

つなぎの原則では、類似した混合物を判断するための要素として以下の6つを挙げており、分類する危険有害性によって使用可能な類似性が異なります。

- 希釈された混合物

- 製造バッチ

- 有害性の高い混合物の濃縮

- 一つの有害性区分内での内挿

- 本質的に類似した混合物

- エアゾール形態の混合物

以下それぞれについて解説します。

希釈された混合物

この方法は以下の危険有害性を持つ混合物が対象です。

- 急性毒性

- 皮膚腐食性/刺激性

- 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

- 特定標的臓器毒性(単回ばく露、反復ばく露)

希釈される混合物が上記のいずれかの危険有害性を持っているとき、希釈する物質が該当する有害性と同等以下の有害性に属しているかつ、その物質が他の成分の該当する有害性に影響を与えないと考えられる場合、希釈された新しい混合物は希釈される前の混合物と同類として分類ができます。

また、以下の危険有害性を持つ混合物も別の条件で対象となります。

- 呼吸器感作性または皮膚感作性

- 生殖細胞変異原性

- 発がん性

- 生殖毒性

- 誤えん有害性

希釈される混合物が上記のいずれかの危険有害性を持っているとき、希釈する物質が該当する有害性と同じ有害性を持っておらず、他の成分の該当する有害性に影響を与えないと考えられる場合、希釈された新しい混合物は希釈される前の混合物と同類として分類ができます。

製造バッチ

この方法はすべての健康に対する有害性に適用できます。

ある試験データのない化学品に対して、同じ製造者またはその管理下で別のバッチで生産された化学品の試験データがある場合、その混合物の危険有害性を元の混合物のそれと本質的に同等とみなすことができます。ただし、バッチ間で有害性に影響を与えるような有意の変化が認められる場合にはこの限りではありません。

有害性の高い混合物の濃縮

この方法は以下の危険有害性を持つ混合物が対象です。

- 急性毒性

- 皮膚腐食性/刺激性

- 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

- 呼吸器感作性または皮膚感作性

- 特定標的臓器毒性(単回ばく露、反復ばく露)

- 誤えん有害性

ある試験された混合物が特定の危険有害性の最も上位の区分(区分1または区分1A)に分類されるならば、その区分1または区分1Aに分類された成分の濃度を増加させてできた別の混合物は該当する危険有害性について最も上位の区分に分類して良いとされています。

一つの有害性区分内での内挿

この方法は以下の危険有害性を持つ混合物が対象です。

- 急性毒性

- 皮膚腐食性/刺激性

- 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

- 呼吸器感作性または皮膚感作性

- 特定標的臓器毒性(単回ばく露、反復ばく露)

- 誤えん有害性

同じ成分を持つ三つの混合物(混合物A、混合物B、混合物C)があり、混合物Aと混合物Bには試験データがあり、ある危険有害性について同じ区分にあるとします。このとき試験されていない混合物Cに関してその危険有害性の区分を決定する毒性学的に活性な成分の濃度が混合物Aと混合物Bの中間である場合、混合物Cは混合物A,Bと同じ危険有害性区分に分類して構いません。

本質的に類似した混合物

この方法はすべての健康に対する有害性に適用できます。

以下の4つの条件により二つの混合物AおよびBは本質的に類似していると考えられます。

- 混合物Aの成分を(a)+(b)、混合物Bの成分を(c)+(b)とする

- 成分(b)の濃度は両方の混合物で同じである

- 混合物Aの(a)の濃度は、混合物Bの(c)の濃度に等しい

- 成分(a)と成分(c)は同じ危険有害性区分に属し、かつ成分(b)の危険有害性に影響を与えない

このとき混合物AまたはBの試験結果がある場合、他方は同じ区分に分類できます。

エアゾール形態の混合物

この方法は以下の危険有害性を持つ混合物が対象です。

- 急性毒性(吸入毒性を除く)

- 皮膚腐食性/刺激性

- 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

- 呼吸器感作性または皮膚感作性

- 特定標的臓器毒性(単回ばく露、反復ばく露)

エアゾール形態の混合物は、添加�した噴霧剤が噴霧時に混合物の有害性に影響しないと考えられる場合、試験データのある非エアゾール形態の混合物と同じ有害性区分に分類しても構いません。

まとめ

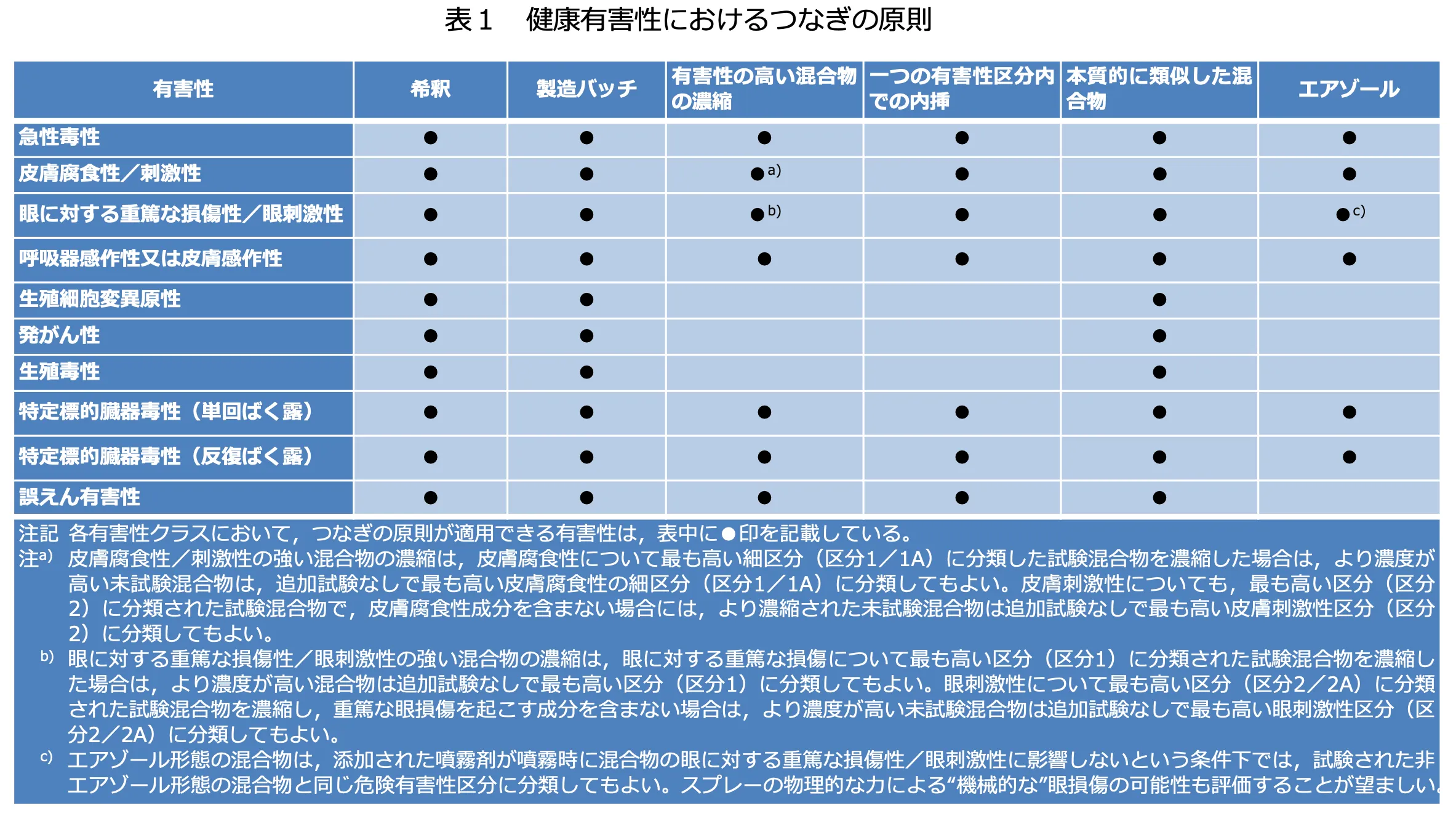

以上がつなぎの原則の解説になります。それぞれの方法について適用の可否をまとめた厚生労働省作成の表を添付します。

【引用】厚生労働省:GHSにおける混合物の有害性分類の考え方

また、以上のようにGHS分類およびSDS作成業務はかなり複雑であり、知識があったとしてもかなりの時間と手間がかかる作業であることも事実です。

そこでおすすめしたいのが、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」です。

弊社では、高度な専門性が求められるSDS作成の業務負担を軽減するため、SDS作成・管理クラウド「スマートSDS」を提供しています。

- 急遽自社でSDS作成を行わなければならなくなったが、専門的な知識を持った社員がいない

- GHS分類業務に大きな手間がかかっており、効率化したい

といったお悩みも、スマートSDSであれば物質構成と物性情報の入力を行えば自動でGHS分類とSDS作成を行います。

期間限定で無料トライアルプランもご用意しております。ご関心がございましたら、下記のフォームよりお気軽にご相談ください。